Ouve Isso Aqui: 1975 por Davi Pascale

Com André Kaminski, Daniel Benedetti, Fernando Bueno, Mairon Machado, Marcelo Freire e Marcello Zapelini

E, finalmente, chegou a minha vez de selecionar os favoritos de 1975. Para essa seleção, não busquei títulos obscuros. Optei por clássicos que foram – e ainda são – discos de cabeceira, para mim. Ao menos 3 desses LP’s, me acompanharam durante toda a minha vida e realmente lamentei quando ficaram de fora da série Melhores de Todos os Tempos (ainda que seja compreensível, tendo em vista o tanto de trabalhos realmente impactantes que foram lançados nesse ano). Acredito que todos tragam, ao menos, uma música inesquecível. Sendo assim, vamos lá entrar em nossa máquina do tempo e curtir essas pérolas que somente o rock ´n´ roll é capaz de nos proporcionar.

Aerosmith – Toys in the Attic

Davi: Para criarem seu terceiro disco, os músicos do Aerosmith trouxeram, mais uma vez, o produtor Jack Douglas, com quem já haviam trabalhado no ótimo Get Your Wings, e o resultado final não poderia ter sido melhor. Toys In The Attic é, sem dúvidas, um grande destaque na discografia dos rapazes. É muito difícil, para mim, escolher um álbum preferido do grupo, mas os 4 primeiros sempre considerei impecáveis. Esse LP, em questão, é bem variado. Temos hard rocks tradicionais como “No More No More” e “Addam´s Apple”; temos a pesada e arrastada “Round and Round”, a divertida “Big Ten Inch Record”, a linda “You See Me Crying”, além dos clássicos absolutos “Sweet Emotion”, “Toys In The Attic” e “Walk This Way”. A única música que considero meio que um filler é “Uncle Salty”. O restante é, simplesmente, impecável. Discaço!

André: Não tenho tanta estima pelo Aerosmith quanto a várias outras bandas de hard rock dos anos 70 e 80, mas estes três primeiros discos são muito bons (também não sou lá grande admirador do posterior Rocks). Mas volta e meia ouço seus trabalhos, mesmo os mais recentes. Um ótimo disco com canções consideradas clássicas, sendo “Sweet Dreams” a minha favorita da discografia toda. A química entre os caras estava em alta, a criatividade estava rolando solta e isso se traduziu em rocks mito divertidos e gostosos de se ouvir.

Daniel: Sempre fico em dúvida se Toys in the Attic ou se Rocks, seu sucessor, é o melhor álbum da discografia desta excelente banda. Canções inesquecíveis como “Toys In The Attic”, “Sweet Emotion” e “Walk This Way”, todas clássicas do repertório do grupo, estão aqui. Ainda temos, no mesmo nível de qualidade, músicas incríveis como a ótima “No More No More” e a pesada “Round And Round”. Excelente indicação!

Fernando: Toys in the Attic marca o momento em que o Aerosmith deixou de ser apenas uma promessa para se firmar como uma das bandas mais importantes do hard rock americano dos anos 1970. É nele que surgem clássicos como “Sweet Emotion” e “Walk This Way”, faixas que consolidaram a química explosiva entre Steven Tyler e Joe Perry — a célebre “Toxic Twins”. O álbum também revela uma maturidade na composição e na produção, com arranjos mais ousados e uma sonoridade mais nítida que seus antecessores. Muita gente fica entre Toys in the Attic e Rocks quando cita o seu preferido da banda e a briga é muito boa.

Mairon: O disco que colocou o nome Aerosmith como uma das grandes bandas da década de 70, vendendo nada mais nada menos que 8 milhões de cópias só nos Estados Unidos, é excelente, e um dos melhores dos caras. O quinteto estava no seu terceiro álbum, e manda ver sem piedade logo de cara, com a avalanche de riffs da faixa-título, além de entregar hits do porte de “Walk This Way” e “Sweet Emotion”, e duas bigornas maravilhosas chamadas “Round and Round”, uma das melhores faixas da banda, praticamente obscurecida pela grandiosidade dos hits que citei anteriormente, e a excelente “Adam’s Aplle” com um riff hipnotizante. Durante todo o disco, predomina uma interpretação segura de uma banda que conseguiu atingir sua maturidade, criando seu próprio estilo onde os riffs e os refrãos grudentos serviram de inspiração para várias bandas dos anos 80 (Guns n’ Roses, Skid Row, Ratt e por aí vai), que se inspiraram principalmente por o que é apresentado em “No More, No More”, “Uncle Salty”, é, em todo o disco. A segurança do grupo era tamanha que eles foram capazes de recriar o jazz embalado de “Big Ten Inch Record” sem deixar a peteca cair. Toys in the Attic é o álbum clássico que deve servir para apresentar uma determinada banda à alguém, e se você acha que o Aerosmith foi famoso por fazer baladinhas nos anos 90, ouçam o que eles produziram em 1975, uma das melhores baladas de toda sua carreira, chamada “You See Me Crying”. Sim, eu choro ao ouvir essa lindeza. Baita lembrança Davi, e comento mais sobre o disco aqui.

Marcelo: Toys in the Attic é o álbum que transformou o Aerosmith de uma banda promissora em uma potência incontornável do rock americano. Se o disco anterior (Get Your Wings de 1974) já mostrava uma banda mais coesa, foi aqui, no terceiro disco do grupo, que eles descobriram sua identidade definitiva: uma mistura irresistível de blues sujo, swing urbano e sensualidade perversa. O som é uma colisão entre o sleaze do Stones e a sofisticação harmônica herdada de Jeff Beck e Yardbirds. Joe Perry e Brad Whitford formam uma das duplas de guitarras mais expressivas da década, alternando riffs e solos com precisão quase telepática. Steven Tyler, por sua vez, encarna o rockstar completo: exagerado, teatral, mas com uma entrega vocal que parece sempre estar à beira do abismo. O disco é também um retrato da América de meados dos 70 — um país dividido entre o glamour e o colapso moral. “Sweet Emotion” e “Walk This Way” são canções que traduzem essa tensão: grooves irresistíveis, letras de libido e ironia. Já a faixa-título, que abre o álbum, é puro frenesi: uma descarga de energia adolescente canalizada em técnica e suor. Gravado entre janeiro e fevereiro de 1975, no Record Plant Studios (Nova York, EUA) e lançado pelo selo Columbia Records em 8 de abril de 1975, Toys in the Attic é o tipo de obra que captura a essência de um tempo e a transforma em mito. Meio sujo, meio sublime, exatamente como o rock deve ser. Sobre Jack Douglas, o produtor com quem a banda iniciou a parceria no álbum anterior, o guitarrista Joe Perry afirma, na autobiografia da banda, Walk This Way, (livro de Stephen Davis publicado pela HarperCollins e lançado em outubro de 1997): “Quando começamos a fazer Toys in the Attic, nossa confiança havia sido construída pelas constantes turnês.“. Em seguida, em outro momento do livro, complementa: “Nossos dois primeiros álbuns eram basicamente compostos de músicas que vínhamos tocando ao vivo em clubes há anos. Com Toys, começamos do zero. Fazendo este disco, aprendemos a ser artistas de gravação e a compor músicas sob pressão. Nesse processo, começamos a perceber o que o Aerosmith era capaz de realizar. Com todos contribuindo com ideias, Toys foi o nosso divisor de águas. Esse divisor de águas foi facilitado por Jack Douglas… No estúdio, ele assumiu o papel de sexto membro da banda.”. Reconhecimento, na minha opinião, justíssimo, ainda que eu não seja um fã da banda (tem coisas deles que até hoje não ouvi), porém gosto bastante deste álbum. Meus destaques: “Round and round”, pesadona e com o refrão hipnótico, “Sweet Emotion”, “Walk this way” (sucesso é sucesso…) e “Toys in the Attic”. A gema escondida: “You See Me Crying”.

Marcello: Terceiro álbum do Aerosmith, Toys in the Attic figura alto na lista de melhores deles na minha opinião. Aqui a banda conseguiu definir bem o seu som: os dois anteriores, Aerosmith e Get Your Wings, ainda que sejam bons discos, falharam em mostrar todo o potencial de Steven Tyler & Companhia. O disco traz alguns clássicos absolutos da banda, a faixa-título (pesada e rápida), “Walk this Way” (funky até o talo, com um dos melhores riffs da dupla Perry/Whitford em todos os tempos) e “Sweet Emotion” (desde que comecei a ouvir a banda, uma das minhas favoritas, com seu baixo sensacional). Além disso, traz as ótimas “No More No More” (que escancara as influências dos Stones e outra que tem presença obrigatória na minha lista de melhores do grupo), “Uncle Salty”, “Adam’s Apple” e “Round and Round”. A meio jazzística “Big Ten Inch Record” é uma curiosidade no catálogo do grupo, mas também gosto dela. Para resumir, apenas a baladinha “You See me Crying” não me chama muito a atenção. Após este discaço, o Aerosmith lançaria outra obra-prima, Rocks, mas depois nunca mais atingiria o altíssimo nível desses dois álbuns: veio coisa boa, mas também alguns discos bem dispensáveis.

Heart – Dreamboat Annie

Davi: Dreamboat Annie marca a chegada das irmãs Wilson. Nancy Wilson sempre foi uma grande guitarrista e Ann sempre teve uma voz invejável, e elas já demonstravam todo o seu potencial nesse debut. As garotas nunca esconderam a sua admiração pelo Led Zeppelin e é possível pegar algumas referências em determinadas linhas de guitarras ou vocalizações, mas o grupo sempre teve uma forte identidade, nunca soaram como um clone de Page/Plant. Nesse disco misturam-se canções bem rock n roll (como “White Lightning & Wine” e “Sing Child”) com baladas lindíssimas (a exemplo de “How Deep it Goes” e “Soul of The Sea”), além de trazer seus 2 primeiros clássicos: “Magic Man” e a inesquecível “Crazy on You”. Sem dúvidas, uma chegada em grande estilo.

André: Amo essa duplinha de irmãs que fizeram do hard rock um estilo mais poético, apaixonante e rítmico. Ann é uma vocalista incrível e Nancy tem um tino melódico de dar inveja. Conte com uma ótima banda de apoio e um jovem canadense Mike Flicker como produtor, e aparentemente sem a pressão dos grandes centros (estavam em Vancouver), elas apenas se preocuparam em criar canções em sua maioria simples, mas que sabiam dosar muito bem uma certa delicadeza instrumental com a explosiva energia do rock ‘n’ roll e assim o disco se torna variado e muito bem azeitado. Eu iria indicar este disco na minha vez mas o Davi se adiantou.

Daniel: Grande álbum de estreia de uma banda bem legal. Influenciadas pelo Led Zeppelin, as irmãs Wilson (Ann e Nancy) compuseram um álbum que traz belas melodias como em “How Deep It Goes” e verdadeiras porradas como a ótima “Sing Child”. Ainda temos dois clássicos do grupo: “Crazy on You” e “Magic Man”. E como Ann Wilson cantava bem! Grande lembrança!

Fernando: O álbum de estreia do Heart é um dos discos mais delicados e ao mesmo tempo poderosos do rock dos anos 1970. O talento das irmãs Ann e Nancy Wilson obrigou aqueles que ainda viam como problema ter mulheres no rocK. “Magic Man” e “Crazy on You” alternam suavidade acústica e explosões elétricas. O disco tem um clima de sonho e liberdade, refletindo tanto a sensibilidade lírica quanto o virtuosismo instrumental da banda. O Heart é uma banda que eu tenho que me aprofundar.

Mairon: A estreia do Heart e das irmãs Wilson, fazendo estardalhaço nos Estados Unidos e criando um dos maiores clássicos do rock, chamado “Crazy On You”. Qualquer pessoa que curte o estilo certamente já ouviu essa música, se impressionou com os vocais, sem nem saber quem era que estava tocando. É impossível não admirar o trabalho dessa faixa, com seu início acústico (que lindo dedilhado de Nancy Wilson), solo de slide guitar, boas harmonias vocais e a interpretação arrasadora de Ann Wilson. Mas há mais em Dreamboat Annie do que um dos maiores clássicos. A Heart tinha um talento incrível para misturar som pesado com violões, inspiradíssima em Led Zeppelin, sem dúvidas. Basta ouvir o riff de “Magic Man”, ou principalmente “Sing Child”, para imaginar Plant cantando ou Page solando alucinado. Ao longo do disco, é de se admirar o arranjo de cordas e os violões de “Soul of the Sea” (e como Ann Wilson tinha capacidade de encantar como uma sereia né??), assim como em “How Deep It Goes”, claramente advinda de “Going to California” – repare nas vocalizações no final da canção – e o lindíssimo arranjo vocal de “Love Me Like Music (I’ll Be Your Song)”, ou o rock com pitadas country de “White Lightning And Wine”. Penso que as três partes da faixa-título poderiam ter sido colocadas todas juntas, faria um efeito melhor. Nunca tive a oportunidade de adquirir este álbum, mas o faria sem problemas, e sei que preciso ouvir mais da banda.

Marcelo: Dreamboat Annie é o primeiro sopro de feminilidade autoral e força poética no hard rock setentista. Que escolha boa, Davi! Com ele, as irmãs Ann e Nancy Wilson abriram espaço para algo raríssimo à época: mulheres que compunham, cantavam e lideravam uma banda com autoridade e carisma. O álbum é um casamento de contrastes: a delicadeza das harmonias vocais encontra o vigor das guitarras acústicas e elétricas. “Magic Man” e “Crazy on You” são hinos de libertação sensual e espiritual, em que o violão de Nancy e a voz de Ann se entrelaçam como fogo e vento. A suíte “Dreamboat Annie”, dividida em três versões, dá ao disco uma coesão conceitual sutil, quase marinha — como se toda a obra flutuasse entre mares internos e ondas de paixão. Gravado em meio à atmosfera criativa do rock canadense entre o final de 1974 e janeiro de 1975, e lançado em 14 de fevereiro, Dreamboat Annie tem produção esmerada, quase etérea (e é isso o que eu acho que mais gosto nesse disco), que realça o contraste entre luz e densidade. O resultado é um debut que não apenas lança o Heart, mas redefine o papel da mulher no rock, pois elas já começaram com tudo! Ouça “Sing Child”, a melhor faixa do álbum, e me diga se não é uma música que 10 em cada 10 bandas de hard rock setentista não gostariam de tê-la composto? E a maravilhosamente melódica “How Deep It Goes”? Assim como em “Sing Child”, a flauta dela é belíssima! Rapaz, se você curte Renaissance, comece as suas audições por ela… Meus destaques: “Crazy on You”, “Magic Man”, “Dreamboat Annie” e “Sing child”. A gema escondida: “Soul of the Sea”, que sozinha já vale o álbum, ideal para aquelas tardes contemplativas e sem pressa.

Marcello: O primeiro álbum das irmãs Ann (vocal) e Nancy Wilson (guitarra) deve ter pegado muito marmanjo de surpresa em 1975, pois não era exatamente comum mulheres liderarem bandas com homens na formação – e ainda por cima fazerem hard rock. Mais ainda, as duas compuseram todas as músicas! Ann Wilson em alguns momentos soa como uma Annie Haslam rocker, mas já dava mostras que se tornaria uma das maiores cantoras de rock de todos os tempos, com uma técnica e domínio de voz impressionantes. Já Nancy toca sobretudo violão no álbum (toca guitarra em apenas duas músicas) e não chega a se destacar. O álbum abre, muito bem, com “Magic Man”, e após a vinheta “Dreamboat Annie (Fantasy Child)”, ganha corpo novamente com “Crazy on You” e a interpretação sensual de Ann. O disco inclui algumas músicas enjoadinhas como a faixa-título e “Soul of the Sea” (apesar de Ann dar um show no final), mas realiza seu potencial com as boas guitarras de “White Lightning and Wine” e “Sing Child”, mas no todo não se destaca muito, tornando-se o único disco da lista do Davi que não corria risco de ser selecionado para a minha própria. Em 2007 o Heart lançou Dreamboat Annie Live, em que apresentou o disco na íntegra em concerto, mas nunca ouvi essa versão.

Kiss – Dressed to Kill

Davi: Os leitores desse site já estão carecas de saber que sempre tive o Kiss como minha banda favorita. Logo, não tinha como deixar esse álbum de fora da minha lista. Dressed to Kill faz parte da fase clássica dos mascarados e sempre esteve entre meus favoritos do grupo. O álbum aposta em um hard rock despretensioso, porém com uma qualidade de composição muito alta. Além de trazer as versões originais de clássicos como “She” (música vinda dos tempos de Wicked Lester), “C´mon and Love Me” e “Rock n´ Roll All Nite”, o álbum nos brinda com lados B maravilhosos como “Room Service”, “Rock Bottom”, “Anything For My Baby”, “Getaway” e “Ladies In Waiting”. Também vale mencionar que eles voltaram a acertar a mão no quesito mixagem. O álbum anterior – Hotter Than Hell – é comumente citado como um disco que apresenta um ótimo tracklist, mas que conta com uma sonoridade mal resolvida. O som que eles tiraram aqui me agrada bastante. Ainda que não soe pesado, está tudo bem timbrado, tudo no lugar certo. Aquele típico álbum que você dá play e não sente o tempo passar.

André: O Kiss dos três primeiros discos sofre daquele problema de uma produção meia boca, fazendo com que a banda não soe com a mesma energia e carisma das apresentações ao vivo. Parece uma banda com o freio de mão puxado. Mas analisando apenas as canções, percebe-se a qualidade que os caras tinham em criar riffs, melodias e harmonizações do mais alto gabarito. Dressed to Kill é um bom disco, que seria ainda mais grandioso com uma produção melhor e o sucesso só conseguiu vir mesmo com o ao vivo Alive! em que eles finalmente conseguiram o que queriam.

Daniel: Ótimo álbum do Kiss. Rock and Roll simples, sem firulas e indo direto ao ponto. Dressed to Kill traz a versão em estúdio da emblemática “Rock and Roll All Nite” (que seria eternizada em sua versão ao vivo), mas o disco é bem mais que isso. Canções excelentes como “Room Service”, “Getaway”, “C’mon and Love Me” e “She” são boas amostras do valor especial do trabalho.

Fernando: Terceiro álbum do Kiss, foi uma espécie de “ou vai ou racha” e a banda acabou “só indo” por conta do Alive. Gravado em meio à correria e à pressão financeira da gravadora, o disco tem uma urgência que se traduz em faixas curtas, diretas e cheias de ganchos irresistíveis. É aqui que nasce “Rock and Roll All Nite”, o hino definitivo criado conscientemente, por que todos entendia que eles precisavam de um (alguém consegue ainda ouvir essa música de boa hoje em dia?). Apesar de simples em estrutura, o álbum mostra o Kiss no auge de sua química coletiva, com riffs contagiantes, refrões pensados para multidões e um senso teatral já característico. Dressed to Kill soa como uma celebração do rock em sua forma mais pura.

Mairon: O Kiss pré-Alive! é uma banda divertida, puramente rock and roll, que ainda fazia grandes esforços para conseguir ser considerada séria e formar uma legião de fãs. Aqui, terceiro disco dos mascarados, surge o hino “Rock and Roll All Nite”, talvez o maior sucesso dos caras, mas há muito mais rock and roll ao longo do disco, vide “Anything for My Baby”, “Getaway”, com o vozeirão rouco de Peter Criss agitando a casa, a animada “Room Service”, com um bom solo de Ace Frehley . Adoro a introdução de “Rock Bottom”, só com violões, quebrando o encanto com a entrada elétrica, mas também é uma boa faixa, assim como “C’mon and Love Me”, ótimo rock que mostra que até mesmo o Kiss sabe o que há de melhor neste disco, pois selecionou exatamente as melhores para estarem em Alive” Ao mesmo tempo, dá para entender por que faixas como “Love Her All I Can”, “Ladies in Waiting” e “Two Timer” (curiosamente, as duas últimas cantadas por Gene Simmons) não ficaram gravadas na mente dos fãs, e tão pouco estão em Alive!. Mesmo sendo faixas legais, parece que falta algo mais de Kiss nelas. É um disco abaixo dos álbuns que vieram na sequência, principalmente Destroyer, Love Gun e Dynasty (The Elder também, mas daí sei que vou mexer num vespeiro), não entra num top 5, mas foi ótimo ouvi-lo novamente depois de algum tempo na prateleira. Para mim, a melhor faixa fica com “She” seja pelo riffzão pesado ou pelo ótimo solo de Ace, além do trabalho instrumental ser muito legal.

Marcelo: Aqui, tal qual o Fernando fez na lista dele, o Davi joga para a torcida, pois com Dressed to Kill o Kiss finalmente encontrou a fórmula que o transformaria em ícone de arena e de cultura pop. O terceiro disco é curto, direto e carregado de atitude: 30 minutos de rock contagiante, com refrães que grudam como slogans. A capa, com os integrantes em ternos mal ajustados, já sugere a ironia que permeia o álbum de um grupo de outsiders brincando com a ideia de respeitabilidade enquanto preparava o terreno para a dominação mundial. Musicalmente, o Kiss refina aqui o que antes soava apenas cru: as guitarras ganham brilho, as harmonias vocais se encaixam com precisão e as composições mostram uma consciência pop inédita. “Rock and Roll All Nite” surge como o manifesto definitivo da banda, o hino que resume sua filosofia hedonista. Mas há mais: “C’mon and Love Me” e “Love Her All I Can” mostram um Paul Stanley inspirado, e “She” traz ecos do hard blues que o grupo havia explorado em seus discos anteriores. Dressed to Kill é diversão pura, mas feita com inteligência e senso de espetáculo. O Kiss ainda não era o monstro multimídia que viria a ser, mas já sabia exatamente como parecer um. Meus destaques: “Rock and Roll All Nite”, “C’mon and Love Me”, “She”. A gema escondida: a deliciosa e estradeira “Love Her All I Can”.

Marcello: Terceiro disco do Kiss, marcado para sempre por “Rock’n’Roll All Nite”, ainda traz músicas muito conhecidas como “Rock Bottom”, “Room Service”, “C’Mon and Love Me” e “She”, highlights incontestáveis do álbum. “Two Timer” e “Getaway” (esta, composição do recentemente falecido Ace Frehley) são menos conhecidas, mas também são boas músicas; entretanto, admito que quando o disco acaba não lembro das outras três. Mas não deixo de me divertir sempre que ouço; até Alive II, o Kiss não tem disco ruim – nas décadas seguintes, a banda ainda fez músicas legais, mas nenhum disco consistentemente bom como os dos primeiros anos. Dressed to Kill é o recheio do sanduíche formado por Hotter than Hell e Love Gun, e acho que não é tão bom quanto esses, mas é perfeito para quando você quer apenas ouvir bom rock’n’roll, sem se preocupar com as letras ou com instrumental complicado. Poucas bandas mantiveram um ritmo tão alucinante de lançamentos como o Kiss nos seus primeiros anos (seis discos de estúdio, dois ao vivo, uma coletânea e os quatro discos-solo), então, há que se respeitar os rapazes.

Lynyrd Skynyrd – Nuthin’ Fancy

Davi: Existem artistas que demoram para acertar a mão e existem artistas que já chegam com dois pés na porta. Esse foi o caso do Lynyrd Skynyrd. O grupo já chegou com tudo pronto em seu primeiro álbum (o ótimo Pronounced Leh-Nérd ´Skin-Nérd). Mais do que isso, seus dois primeiros discos continham seus dois maiores hinos (“Freebird” e “Sweet Home Alabama”). Portanto, entendo quando dizem que ‘esse álbum não é tão bom quanto os anteriores’. Contudo, vamos ser honestos, o resultado final ainda tinha um nível bem alto. “Cheatin´ Woman” apresenta um pé no blues e me remete um pouco às músicas mais lentas do Free. “I´m a Country Boy” é outra faixa influenciada pelo blues e traz um belo trabalho de guitarra da dupla Allen Collin e Ed King. “Railroad Song” é Lynyrd Skynyrd puro, enquanto “Am I Losin´” e “Made In The Shade” resgatam a veia country dos músicos. ‘Tá, mas o disco tem alguma faixa que ficou marcada entre seus seguidores’? Sim, o trabalho que marca a estreia de Artimus Pyle acrescenta 3 novos clássicos no catálogo lynyrdskynyrdiano: as ótimas “On The Hunt”, “Saturday Night Special” e “Whiskey Rock-a-Roller”. Não dá para dizer que os caras falharam, né?

André: Pelo pouco que ouço falar dele, sempre achei este álbum do Lynyrd Skynyrd um tanto quanto subestimado. Tem muita coisa boa, algumas faixas clássicas, mas que o pessoal parece se esquecer perante a vários outros trabalhos deles. Acho “Cheatin’ Woman” e “Am I Losin'” dignas de figurar entre os principais hits da banda, entretanto, pareço ser uma minoria vocal quanto a essa opinião.

Daniel: Minhas opiniões sobre o disco podem ser lidas aqui. Em linhas gerais, percebo um pouco mais de peso na sonoridade do Lynyrd Skynyrd neste trabalho. Só “Saturday Night Special” já valeria o disco. Excelente indicação.

Fernando: Após dois discos impecáveis, o Lynyrd Skynyrd lançou Nuthin’ Fancy em um momento de intensa turnê e tensão interna. O álbum mantém o espírito rebelde e o talento do grupo, ainda que de forma menos coesa. Mesmo com certa irregularidade, e claramente inferior aos dois primeiros, o álbum tem seus momentos. A voz de Ronnie Van Zant carrega o peso da estrada e o orgulho do sul-americano, enquanto as guitarras de Collins, Rossington e King duelam com brilho e energia. Nuthin’ Fancy pode não ter o impacto de seus antecessores, mas é o retrato cru de uma banda vivendo o auge de sua identidade.

Mairon: A estreia de Artimus Pyle como baterista do Lynyrd, e o último com o guitarrista Ed King é um belo disco de Southern. Assim como Dressed To Kill, está abaixo dos demais lançamentos dos caras nos anos 70, e também não entra no meu top 5, mas longe de ser um disco ruim. A pegada característica do grupo aparece no boogie “I’m a Country Boy”, nas clássicas “Saturday Night Special” e “Whiskey Rock-a-Roller”, com seus riffs extremamente grudentos, e em “On the Hunt“, disparada a melhor canção do LP, com uma ótima performance de Ronnie Van Zant. “Am I Losin” e “Made in the Shade” resgatam os momentos country tão presentes no Southern, enquanto temos a força do blues em “Cheatin’ Woman“. Primeiro disco do Lynyrd a entrar entre os 10 mais vendidos nos Estados Unidos, a partir daqui, a banda só iria parar de crescer no trágico acidente de 1977.

Marcelo: Entre as obras-primas Second Helping (1974) e Gimme Back My Bullets (1976), o Lynyrd Skynyrd lançou um álbum frequentemente subestimado, o Nuthin’ Fancy. É, de fato, um trabalho mais irregular, mas também mais livre, espontâneo e cheio de groove e podem preparar as pedras: o que mais gosto de ouvir dos três. O título não mente: nada sofisticado, mas puro sul americano destilado em riffs e suor. Já disse aqui em outras postagens: eu amo esse Southern Rock americano e, se um dia eu for para os EUA, é por causa de discos como este, já que o meu interesse na terra do Tio Sam é o de dirigir naquelas paisagens que vejo nos filmes curtindo esse tipo de som. Bem produzido por Al Kooper, o disco capta uma banda em estado de estrada (não a dos meus sonhos, mas a do sucesso): barulhenta, cansada, mas ainda cheia de gênio. “Saturday Night Special” abre os trabalhos com crítica feroz ao uso irresponsável de armas e tem uma letra ousada em plena era do orgulho redneck. “On the Hunt” e “Whiskey Rock-a-Roller” são pura energia sulista, com guitarras em harmonia tríplice e um Ronnie Van Zant cada vez mais seguro de sua identidade como cronista da classe trabalhadora. Nuthin’ Fancy não é um disco de epifanias, mas é o registro cru de uma banda no auge da autenticidade. Em meio à turnê caótica e às tensões internas que logo levariam à saída do baterista Bob Burns, o Skynyrd ainda soa unido pela música e isso é o suficiente para torná-lo essencial na sua discoteca. Meus destaques: “Saturday Night Special”, “On the Hunt”, “Whiskey Rock-a-Roller”. A gema escondida: “I’m a Country Boy”.

Marcello: O terceiro álbum do Lynyrd é o último a contar com Ed King na guitarra (ele voltaria nos anos 80), e o primeiro com Artimus Pyle (único músico sobrevivente da formação clássica) na bateria. Embora não tenha um clássico imediato como “Free Bird” ou “Sweet Home Alabama”, Nuthin’ Fancy está no mesmo (alto) nível dos dois primeiros, em especial por causa de “Saturday Night Special” (o único single do álbum), “On the Hunt” (as guitarras gêmeas ao final da música são sensacionais), “Whiskey Rock’n’Roller” e a linda “Am I Losin’”. Junte a tudo isso a deliciosamente preguiçosa “Cheatin’ Woman”, a levemente country “Made in the Shade” e “Railroad Song”, e o resultado é um disco excelente, talvez o melhor de todos da lista do Davi Pascale – e olha que é uma lista que inclui Fly by Night. O álbum chegou à invejável 9ª posição na Billboard (igualada pelo duplo ao vivo One More for the Road, e superada pelo 5º lugar alcançado por Street Survivors), e recebeu disco de platina nos EUA. O Lynyrd Skynyrd é provavelmente a banda de rock mais azarada da história (o único que conheço que passou por tantas desgraças é o Badfinger), mas deixou um legado fantástico – e, embora os discos lançados desde os anos 80 sejam bons, nada supera álbuns como Nuthin’ Fancy.

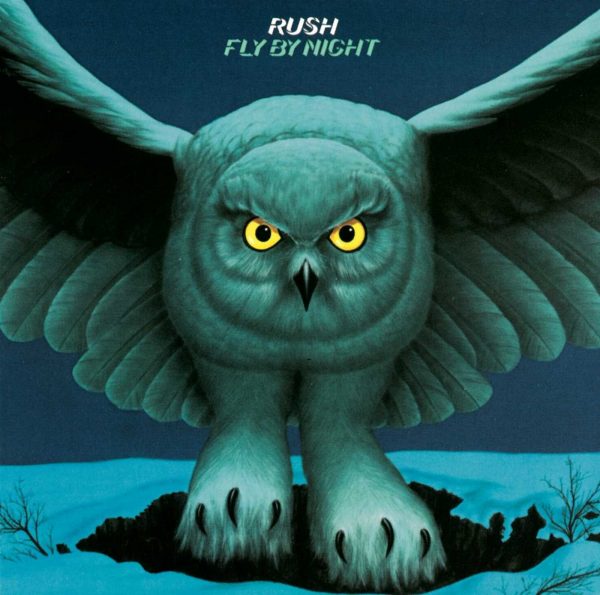

Rush – Fly By Night

Davi: Outra banda que lançava um álbum com um novo baterista era o Rush. Fly By Night marca a chegada do saudoso Neil Peart, considerado por muitos (inclusive, por este que vos fala) como um dos maiores bateristas da história do rock. Encaro esse disco como um álbum de transição. Ao mesmo tempo que temos músicas que mantêm a veia hard rock (sentida aqui em faixas como “Anthems” e “Beneath, Between and Behind”), ele também aposta em canções mais complexas, como é o caso da incrível “By-Tor and the Snow Dog”. Algo que mudou bastante foi a construção das letras. Ainda que a inesquecível faixa-título, aborde sobre a mudança de Peart do Canadá para Londres, as novas canções passaram a tratar, em sua maioria, de temas mais profundos e com bastante referências literárias. Trabalho impecável e indispensável.

André: Nem preciso me estender muito, mas que diferença faz um Neil Peart em uma banda hein? Acho que não existe um Rush mais clássico que este álbum da coruja.

Daniel: Neste disco, o Rush ainda possuía como base sonora o Hard Rock setentista, com uma inegável influência do Led Zeppelin. Simultaneamente, a banda constrói, ainda em estágios iniciais, sua pegada criativa. “Best I Can”, “Rivendell” e “Fly By Night”, são ótimas, mas a minha preferida é “By-Tor & The Snow Dog”, um pequeno embrião da sonoridade que tornaria o Rush conhecido em todo o mundo anos depois. Outra grande indicação.

Fernando: Fly by Night representa um renascimento para o Rush, marcando a estreia do baterista e letrista Neil Peart, cuja chegada transformou a banda de um trio de hard rock direto em um grupo de rock progressivo sofisticado, apesar de que a faceta prog ainda não estar completamente inserida nesse disco. As letras passam a abordar temas de fantasia, liberdade e individualismo, evidentes em faixas como “Anthem” e “By-Tor and the Snow Dog”. Musicalmente, o disco equilibra o peso das guitarras de Alex Lifeson com estruturas mais complexas e mudanças rítmicas ousadas. Com esse álbum, o Rush encontrou sua verdadeira voz artística, abrindo caminho para a sequência de obras conceituais e tecnicamente brilhantes que o definiriam. Foi o disco com que eu conheci o Rush e me traz umas lembranças muito boas.

Mairon: A estreia de um dos maiores bateristas da história, Neil Peart, e o início de mudança sonora no Rush. Se antes, no álbum de estreia, o trio canadense era fortemente ligado ao hard rock britânico, com Peart o grupo passa a engatinhar para se tornar o gigante progressivo que foi na segunda metade dos anos 70. Claro, o hard rock de Rush ainda está aqui e é predominante ao longo do disco, vide as animadas ” Beneath, Between & Behind”, “Best I Can” “Fly By Night”, faixas curtas, diretas, com Lifeson soltando suas asinhas em solos muito interessantes, Lee gastando seus agudos e Peart dando pequenas aulas de como tocar bateria de forma totalmente diferente. Gosto das explorações acústicas de “Making Memories” e “Rivendell”, faixas praticamente esquecidas na vasta discografia dos caras, sendo “Rivendell” lindíssima ao meu ver, com Lifeson dando uma pequena aula de composição. O Rush permite explorar novos rumos na boa “In The End”, mas são nas pauladas “Anthem” (que baita riff para começar um show) e principalmente “By-Tor & The Snow Dog”, que o grupo mostra suas capacidades individuais e conjuntas de criar obras-primas musicais. Ouvir “By-Tor & The Snow Dog” é um alento sonoro, seja pela performance de Peart, que simplesmente desconstrói qualquer coisa que já havíamos ouvido anteriormente advindo de uma bateria, seja pela precisão de Lifeson e Lee em seus instrumentos. No mesmo ano veio Caress of Steel, contestado por muitos, amado por outros, e na sequência, a consagração com 2112. Mas foi em Fly By Night que a semente caiu na terra e ganhou os nutrientes importantes para virar a estrondosa banda que o Rush virou. Fundamental!

Marcelo: Há discos que funcionam como pontes entre dois mundos. Fly By Night é um deles, pois funciona como uma travessia que o Rush precisava fazer para se tornar o Rush. Se o álbum de estreia de 1974 ainda trazia resquícios de um hard rock direto, quase derivativo do Led Zeppelin, com pegada setentista de bar, este segundo disco marca o momento em que a inteligência e o lirismo entram no DNA da banda. A entrada de Neil Peart muda tudo: não apenas o som, mas o sentido do que o trio viria a ser — e olha que Neil estava apenas começando a se aquecer com esse disco! Uma estreia incrível de um dos melhores bateristas do planeta enquanto ele esteve aqui. Em Fly By Night, as letras deixam de girar em torno dos clichês do rock’n’roll para abraçar temas de autoconhecimento, liberdade e imaginação literária. Peart escreve como quem abre portais e para quem é fã de Literatura e gosta de ler, suas letras são obrigatórias, dada a abundância de temas fantásticos e filosóficos em suas composições, contrastantes com o álbum de estreia do grupo: já que Peart era um leitor contumaz, ele naturalmente se tornou o principal letrista do grupo, o que foi perfeito para Lifeson e Lee, que, como declararam algumas vezes, preferiam compor as músicas. “Anthem”, por exemplo, é inspirada em uma novela de ficção distópica de mesmo nome escrita por Ayn Rand em 1937 e publicada pela primeira vez em 1938 no Reino Unido. Para quem não a conhece, a autora foi uma escritora, dramaturga, roteirista e filósofa norte-americana de origem judaico-russa interessantíssima. A história se passa em uma data futura não especificada, quando a humanidade entrou em outra Idade das Trevas e o avanço tecnológico passa a ser cuidadosamente planejado. Peart era leitor contumaz de Ayn Rand, que em outra obra chamada A Revolta de Atlas, escreveu: “Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada; quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores; quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você; quando perceber que a corrupção é recompensada, e a honestidade se converte em autossacrifício; então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada.” Aí, com a referência, você entende mais ou menos de onde vem os versos de “Anthem”: “Saiba que seu lugar na vida / é onde você quer estar / Não os deixe dizer / que você deve tudo a mim // Continue aguardando / não adianta olhar à volta / Mantenha sua cabeça acima da multidão / e eles não te derrubarão // Hino do coração / e hino da mente / Um canto fúnebre para olhos cegos / Nós admiramos aqueles que procuraram / As maravilhas do mundo / maravilhas do mundo / Maravilhas do mundo que eles construíram // Viva para você mesmo / não há mais ninguém por quem se valha viver”. De modo análogo à obra de Ayn Rand, “Anthem”é um grito de afirmação individual em meio à era das massas. Só essa faixa já vale o álbum e nos faz entender que graças a Deus tivemos John Rutsey para ajudar a fundar a banda e os conduzir ao primeiro álbum após sete anos juntos (sem o apoio de gravadoras, os três lançaram seu primeiro disco de modo independente), mas que Alex Lifeson e Geddy Lee foram feitos mesmo para serem parceiros de Peart. Deus te abençoe, Rutsey. De qualquer forma, justiça seja feita: se por um lado, as letras originais manuscritas de “Anthem” e “Fly by Night” incluem trechos diferentes ou adicionais que não foram cantados na gravação final, incluindo um prólogo para essa última, as faixas “Best I Can” e “In the End” foram escritas antes de Peart entrar para a banda e já haviam sido apresentadas regularmente durante a primeira turnê norte-americana do Rush. “By-Tor and the Snow Dog” é pura fantasia épica, antecipando a veia progressiva e a teatralidade conceitual que definiria a banda nos anos seguintes. Já a faixa-título, melódica e agridoce, é o primeiro aceno à vulnerabilidade emocional de Geddy Lee, uma canção sobre partidas e recomeços, escrita enquanto o vocalista enfrentava o luto pela perda da mãe. O disco foi gravado entre dezembro de 1974 e janeiro de 1975, no Toronto Sound Studios, no Canadá, e lançado pelo selo Mercury Records, com produção de Terry Brown e da própria banda, em 15 de janeiro de 75. Musicalmente, Fly By Night equilibra técnica e vigor juvenil, em um álbum que também é um manifesto de virtuosismo disciplinado: Alex Lifeson encontra aqui o meio-termo entre agressividade blues e harmonia modal; Peart transforma cada compasso em narrativa rítmica; e Geddy assume de vez o timbre agudo que se tornaria icônico. O Rush ainda não era monumental, mas já soava eterno. Meus destaques: “Anthem”, “Fly By Night” e “By-Tor and the Snow Dog”. A gema escondida: “Making Memories”. Categoricamente, o melhor álbum da lista do Davi, o melhor álbum do Rush (mas sei que muitos não estão preparados para essa conversa) e a maior injustiça da lista oficial da casa do ano de 1975, da qual ele está ausente. E permito-me aqui um depoimento pessoal: sou eternamente grato por esse disco ter chegado às minhas mãos na década de 80, pois a partir de “Rivendell”, que é nomeada em homenagem ao vale dos elfos de O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, eu fui atrás desse livro (que nunca tinha ouvido falar em meus 13 anos de vida) e a minha adolescência em muito se enriqueceu com essa leitura. Bons tempos esses em que ouvíamos os discos com vagar e atenção, atentos às referências…

Marcello: Como o Kiss, o Rush lançou dois discos no ano de 1975, e este Fly by Night tende a ser lembrado com muito mais carinho do que o seu sucessor Caress of Steel. A banda está iniciando sua transição com a entrada de Neil Peart, e embora este disco traga músicas muito mais elaboradas do que as do (bom) álbum de estreia, ainda não é aquele Rush cuja musicalidade faz a gente perder o queixo. Peart encaixou perfeitamente no som da banda, Lifeson estava crescendo visivelmente como guitarrista e Lee ainda não tinha encontrado sua voz ideal (acho que ele ainda soa meio esganiçado, como o Pato Donald depois de cheirar hélio), mas já se mostrava um baixista incomum. E de “Anthem” a “In the End” (provavelmente minha favorita no disco), o que se tem são oito ótimas músicas, com destaque para “By-Tor and the Snow Dog” (o primeiro épico da carreira deles), “Rivendell’, a faixa-título e “Best I Can”, além das duas citadas. Uma curiosidade pessoal: a capa com a coruja é, para mim, a melhor do Rush e uma das minhas favoritas de todos os tempos, mas só fui saber que a original era gatefold quando comprei a box Sector I, que embalou os CDs em réplicas das capas originais; a edição brasileira, além de nos privar da parte interna, ainda tinha a desfaçatez de ter a contracapa impressa em preto e branco.

O Peso – Em Busca Do Tempo Perdido

Davi: Sempre considerei a música brasileira muito rica e sempre fui um defensor do rock nacional. Gosto de todas as épocas. Pesado ou não. Underground ou não. Admiro desde a inocência de Celly Campello até o som vintage dos Hurricanes, passando por Titãs, Raul Seixas, Dr. Sin e Pitty. Logo, não me faltavam opções. Pensei no primeiro álbum solo de Ney Matogrosso, pensei em Revolver do Walter Franco, mas acabei ficando com Em Busca do Tempo Perdido por acreditar que tenha mais o perfil do site. Esse foi, lamentavelmente, o único lançamento do Peso. A banda apostava em um rock n roll com altas influências de blues e uma boa dosagem de overdrive. Para quem nunca ouviu nada deles, diria que é uma espécie de Made In Brazil mais porrada. Muitos que criticam o rock brasileiro, costumam reclamar da qualidade dos cantores. Nunca fui de ficar comparando artista nacional com gringo (na verdade, não gosto de comparações de um modo geral), mas mesmo se esse for o seu caso, sugiro dar uma chance à esse LP. Luis Carlos Porto apresenta um trabalho vocal visceral, tinha uma voz forte, é um cara que mereceria ter um prestígio maior. O tracklist também é espetacular e traz verdadeiras pérolas como “Sou Louco Por Você”, “Não Fique Triste”, “Só Agora (Estou Amando)”, “Blues” e “Cabeça Feita” (essa última, aliás, tem um trabalho de slide guitar bem legal). Vá sem medo!!!

André: Lamentável que esta banda e este disco tenham caído no esquecimento do público em geral, mesmo o de rock. Dá de misturar Led Zeppelin, Rolling Stones, um tico de Steppenwolf e temperar com Brasil e você tem o Peso. Esses caras tinham que ser gigantes do rock nacional, e não são nem nota de rodapé quando se fala em música brasileira. Certeza que em algum universo paralelo ou na Terra-2, esses caras aí estão em mansões multimilionárias recusando cachês altíssimos para voltarem em turnê.

Daniel: Nunca havia ouvido este álbum e curti a audição. A proposta sonora é um rock simples e direto, bem bluesy e que me remete a uma influência dos Stones, mas com uma pegada hard rock. Destaco o vocalista Luis Carlos Porto, cantando em um estilo que me lembrou o do grande Rob Tyner. Um trabalho o qual realmente me surpreendeu e a única faixa que não me agradou foi “Me Chama de Amor”, que achei cansativa. Boa indicação.

Fernando: Já li que O Peso seria uma amálgama de Deep Purple e Led Zepellin com brasileiridades. Claro que eu achei um exagero, mas no fim das contas é compreensível a comparação. A mistura de rock pesado com nuances psicodélicas e letras poéticas em português, em vários momentos nos mostra o motivo dessas comparações. As faixas, compostas sob um clima de censura e opressão, têm um vigor impressionante, com vocais expressivos, riffs robustos e passagens instrumentais que beiram o progressivo.

Mairon: Como soaria o Led Zeppelin se cantasse em português? Bom, com certeza seria O Peso. Que bandaça perdida no tempo (para fazer um trocadilho com o nome do disco), capaz de criar excelentes rocks (“Boca Louca”, “Cabeça Feita”, “Eu Sou Louco Por Você” e “Eu Não Sei De Nada”), belas baladas (“Me Chama De Amor” e “Não fique Triste”) e claro, não ter a mínima vergonha de chupar riffs, vocalizes (“Só Agora”) e solos de guitarra do quarteto britânico. Afinal, “Blues” é praticamente a irmã-gêmea de “You Shook Me”, só que mais arrastada, com direito a palhetadas pageanas e até uma condução rítmica de dar orgulho à John Bonham, e “Lucifer” copia na cara dura os riffs de “Celebration Day” e “Black Dog”, e o solo é pura “The Song Remains the Same”. Fora os violões da faixa-título, provavelmente advindas de “Ramble On”. O disco é redondinho de se ouvir, e parece mentira que foi gravado no Brasil, tamanha a qualidade da mixagem feita. Em Busca Do Tempo Perdido certamente é um dos melhores álbuns de rock ‘n’ roll lançados no Brasil, e muito legal ver o Davi citando ele aqui (tirou da minha lista). Mais sobre o álbum e a banda escrevi aqui.

Marcelo: Pouco lembrado fora dos círculos de colecionadores, Em Busca do Tempo Perdido é uma joia do rock brasileiro dos anos 70 e fico muito feliz com essa escolha do Davi. O Peso era formado por músicos que sintetizaram nessa obra o encontro entre rock pesado, lirismo progressivo e espírito mineiro de experimentação sonora. O disco se insere na linhagem de trabalhos que tentavam traduzir o idioma do rock internacional sem perder o sotaque nacional. Há algo de Mutantes na ousadia, algo de Som Imaginário na textura e algo de Clube da Esquina na alma. As letras transitam entre misticismo e poesia urbana, embaladas por arranjos de guitarra e órgão que remetem ao Deep Purple, mas com uma sensibilidade toda brasileira. Infelizmente, essa banda não decolou e alçou voos mais altos, infelizmente. O título proustiano não é mero acaso: trata-se de um álbum sobre a memória, o tempo e a busca interior. “A Longa Estrada” e “Feitiço” condensam essa sensação de deslocamento e esperança. O Peso foi um cometa breve na cena nacional, mas este disco permanece como um documento singular da fusão entre rock e introspecção poética nos anos 70. Depois do Fly By Night do Rush, o melhor da lista. Meus destaques: “A Longa Estrada”, “Feitiço” e “O Peso”. A gema escondida: “Alguém, Algum Dia”.

Marcello: Único álbum do grupo nos anos 70, Em Busca do Tempo Perdido é considerado um dos melhores discos de rock brasileiro da sua época. E de fato é um LP muito gostoso de ouvir, trazendo um bom trabalho instrumental e um vocal que, embora não impressione tecnicamente, é cheio de alma (pena que as letras um tanto primárias não ajudam). Faixas como “Sou Louco por Você”, “Só Agora (Estou Amando)”, “Eu Não Sei de Nada” e “Lucifer” (ambas com riffs marcantes de guitarra), a criativamente intitulada “Blues” (não sei quem toca a harmônica, mas deu um show) e a faixa-título, com seus violões proeminentes são destaques absolutos do disco e motivam mais audições. Gabriel O’Meara é um bom guitarrista (seu curto solo em “Me Chama de Amor” é um dos melhores momentos do disco) e Constan Papinianu se mostra o grande destaque da banda, com ótimo desempenho nos teclados. Carlinhos Scart e Geraldo D’Arbilly formam uma cozinha segura para O’Meara, Papinianu e o vocalista Luiz Carlos Porto brilharem. Uma das escolhas iniciais para minha lista, Em Busca do Tempo Perdido só não entrou porque o Mairon tinha escrito muito bem sobre o disco!

![Minhas 10 favoritas – Canções de Natal no Rock (e Arredores) [Volume I]](https://d2q9lgeqx691v0.cloudfront.net/content/2025/12/papai-noel.jpg)

Outra ótima lista que, para mim, em termos de coisas diferentes valeu pelo disco do Heart, que há muito tempo não ouvia (gosto da banda, mas não ao ponto de comprar discos ou de colocar nas playlists), e pelo do Kiss, que como não frequenta minha casa (à exceção dos Alive dos anos 70), é sempre bem-vindo, divertido e bom de ouvir. O Lynyrd, o Aerosmith, o Rush, são todos arroz de festa para mim, e é sempre muito bom vê-los/ouvi-los novamente. O disco do Peso, como mencionei, cogitei colocar na minha lista, mas desisti por causa do artigo do Mairon a respeito, mas até alguns meses atrás era só uma memória distante.

Queria abrir uma menção especial para o “Fly by Night”, que é um dos discos que mais gosto do Rush, mas não cogitei incluir na minha lista porque gosto bastante do “Caress of Steel” também, e, já que não queria decidir entre os dois, decidi deixar passar na esperança de que alguém o incluísse. Deu certo!!

Também gostei muito da lista do Davi e dos comentários dos demais consultores! E tal qual o Marcello, meu destaque é o “Fly By Night”, que é um discaço! Na minha humilde opinião, o melhor do Rush. As lembranças do “Em busca do tempo perdido” da banda O Peso, e do “Dreamboat Annie” da banda Heart foram as cerejas desse bolo delicioso chamado 1975, que insisto em dizer que foi um dos anos mais mágicos para o rock and roll, se não o mais mágico.