Ouve Isso Aqui: 1975 por Marcelo Freire

Com André Kaminski, Daniel Benedetti, Davi Pascale, Fernando Bueno, Mairon Machado e Marcello Zapelini

Nenhuma obra de arte é eterna. Muitas vezes, os historiadores conseguem qualificar uma obra justamente pelos materiais, técnicas e inventividades apresentados em sua criação, o que nos leva a alguns caminhos: o das obras importantes em sua época, mas que com o passar dos anos vão perdendo o viço, e outras que, independentemente de sua recepção à época, ainda nos têm algo a dizer.

Com que ouvidos escutamos as músicas que nos tocam? Nesta lista de obras que fazem 50 anos — CINQUENTA ANOS! — em 2025, os ouvidos são os que propõem um certo distanciamento do mundo para compreendê-las melhor — e para conectar diferentes percepções com mais prazer e leveza. E digo leveza porque não se trata de uma lista dos “melhores álbuns de 1975” (já temos isso no site), muito menos de análises aprofundadas de cada um desses discos considerando sua idade (isso também temos por estas bandas em Fruto Proibido e Lar De Maravilhas). O que propomos aqui é um bom reencontro com esses álbuns, como aqueles amigos com os quais não falamos há um tempo e que nos deixam felizes quando voltamos a vê-los.

Obviamente, nos guiamos pelas qualidades dos álbuns escolhidos, mas sem colocá-los em algum tipo de pódio — situando-os, apenas, nesse intervalo de meio século. O tempo… Existe algo na arte que escapa ao tempo. Quando uma obra consegue manter um olhar crítico sobre sua época e, ao mesmo tempo, se afasta o suficiente para tocar o universal, ela tem chances de permanecer viva — mesmo depois de cinquenta anos ou mais.

ABBA – ABBA

Marcelo: É curioso como certas canções atravessam o tempo como se estivessem sempre esperando o momento certo para tocar alguém de novo. Terceiro álbum dos suecos, esse disco homônimo do ABBA, lançado primeiro na Suécia no dia 21 de abril de 1975 (as gravações começaram em agosto de 1974 e seguiram até março de 1975) é exatamente isso: um ponto de virada. É aqui que eles consolidam a identidade que os levaria a conquistar o mundo, entre melodias irresistíveis, vocais impecáveis e uma doçura que não esconde sua inteligência pop (a julgar pela capa e contracapa, até eles sabiam disso). Ouvi-lo hoje é lembrar que canções podem ser simples sem serem banais — e que o brilho, quando sincero, não se apaga com o tempo. Destaques: “S.O.S.” (com um instrumental perseguido por muitas bandas progressivas da época) e “Mamma mia”. Gema escondida: o delicioso hard rock “Hey, hey Helen”.

André: Aprendi a gostar do Abba com o tempo, meus favoritos continuam sendo esses três primeiros, com uma visível influência pop rock dos Beatles ao contrário dos posteriores que são mais disco music (mas que continuo gostando). Mesmo com melodias mais simples e ganchudas, eles não abriam mão de músicas mais complexas como a instrumental “Intermezzo nº1”. Gostoso e agradável, o que se espera do Abba.

Daniel: Imagine-se em uma noite bem fria de inverno. Você está sozinho em um boteco e vai bebendo o que aparecer: cerveja, cachaça, rum, vinho vagabundo, uísque falsificado, vodca barata e por aí vai. Este disco é a ressaca do dia seguinte.

Davi: Se Waterloo foi responsável por fazer o Abba entrar no mercado internacional, foi com esse terceiro trabalho que eles se consagraram. O disco abre de maneira animada e contagiante com o clássico “Mamma Mia” e apresenta pelo menos mais dois grandes hits: a divertida “I Do I Do I Do I Do I Do” e a belíssima “S.O.S.” Abba é um trabalho variado e busca referências em diferentes fontes. Há influência de rock nas boas “Hey, Hey, Helen”, “So Long” e “Rock Me”, de funk na mediana “Man In The Middle”, de reggae na fraca “Tropical Loveland”, além da balada para arrasar corações representada aqui na bonita “I´ve Been Waiting For You”. Não é um álbum perfeito, mas é um trabalho bem resolvido e que teve um forte impacto cultural, o que justifica sua aparição por aqui.

Fernando: Para mim o ABBA é um grupo de coletâneas. Não tenho a mínima ideia de quais álbuns são todas aquelas músicas que eu conheço. Além disso, tirando aquelas músicas que geralmente aparecem nessas coletâneas, as outras são praticamente tudo novo. Ouvindo o disco de cara tem um dos grandes clássico “Mamma Mia” – só eu que lembro de cara de uma propaganda da (extinta?) VH1?. Não esperava ouvir até um reggae em “Tropical Loveland”. “S.O.S.” chama atenção de cara também, claro, já a outra que é um destaque do disco “I Do, I Do, I Do, Ido, I Do” eu sempre achei meio chatinha. Com “Man in the Middle” veio à minha cabeça o excelente disco do Paice Ashton Lord. Um pouco de prog aparece em “Intermezzo No. 1”. Quem sabe eu tenho que ir ouvir a discografia inteira, pelo menos a fase de ouro.

Mairon: Raros são os discos que surgem no mercado como quase uma coletânea musical, e esse é o caso de ABBA. Se não vejamos o track list. Abrindo com “Mama Mia”, passando por “S. O. S. “, “Bang-a-Boomerang”, “I Do, I Do, I Do, I Do, I Do”, “Rock Me” e encerando com “So Long”, ou seja, seis de onze faixas que qualquer fã dos suecos que se preze conhece de cor e salteador. Para os que admiram obcuridades de alto calibe, há a tentativa de rever Stevie Wonder em “Man in the Middle” e a sensacional “I’ve Been Waiting For You”, com um show vocal de Agnetha (além de linda, cantava demais), além do rock de “Rock Me” e o progressivo instrumental de “Intermezzo n° 1”. O único deslize é o reggae inútil de “Tropical Loveland”, mas no mais, um disco praticamente perfeito, e que foi lançado no Brasil, ai sim, como uma coletânea do ABBA disfarçada de disco oficial, já que foram inseridas faixas dos discos anteriores (a saber, a versão brasileira que sai em 1976 tem somente cinco canções do ABBA original). Era o ABBA crescendo cada vez mais nas paradas para se tornar a maior banda do mundo na segunda metade dos anos 70. Mais detalhes sobre esse discaço você encontra aqui, e me surpreende esta lembrança. Achei que só eu curtia ABBA na Consultoria. Mas não. Marcelo já mostra ter excelente bom gosto logo de cara, veremos o que vem na sequência.

Marcello: Vamos aos fatos: primeiro, ABBA é uma das maiores bandas pop da história. Segundo, Agnetha e Anni-Frid são ótimas cantoras, e Björn e Benny sabiam como compor uma música que grudava nos ouvidos. Terceiro, para quem, como eu, não gosta deles, ouvir um disco inteiro é complicado. Este álbum traz alguns hits como “Mamma Mia”, “SOS” e “I Do I Do I Do I Do” (um ótimo exemplo do que os anos 70 tiveram de mais cafona e que eu felizmente esquecera até ouvir o disco para essa seção), mas o bom mesmo está em “Hey Hey Helen”, música que eu desconhecia e tem até um bom riff de guitarra, o interlúdio instrumental “Intermezzo No. 1”, que lembra um pouco ELP (mas sem os voos tecladísticos) e a animada “So Long”. Infelizmente também há o reggae (autêntico como uma nota de 375 coroas suecas) “Tropical Loveland”, a baladinha excessivamente açucarada “I’ve Been Waiting for You” (apesar da voz impecável de Agnetha) e a infeliz ideia de botar Björn Ulvaeus para cantar “Man in the Middle” – com duas cantoras como Agnetha e Anni-Frid na banda, como justificar isso (é mais ou menos como você ter uma música do Deep Purple com Coverdale e Hughes fazendo backing vocals para Ritchie Blackmore fazer a voz principal)? O guitarrista ainda canta “Rock Me”, mas essa nem as duas cantoras salvariam. As outras músicas não me chamaram a atenção, seja para o bem, seja para o mal.

Bad Company – Straight Shooter

Marcelo: Poucas bandas soam tão confortáveis dentro do próprio som quanto o Bad Company. Straight Shooter não tenta ser maior do que é — e talvez por isso mesmo tenha resistido tão bem às décadas. Embora tenha sido lançado em 25 de março de 1975, as músicas foram gravadas ainda em 1974, 3 meses depois do lançamento do 1º álbum da banda em maio de 1974. Se você nunca pegou a estrada ao som de “Good Lovin’ Gone Bad” e “Feel Like Makin’ Love”, acho que não entende muito de trilha sonora para viagens… Paul Rodgers é um dos cantores de rock mais subestimados da galáxia e aqui canta com uma segurança que só se alcança quando não se está tentando provar nada. Rock direto, com alma, sem rodeios e sem truques. Voltar a ele hoje é como sentar num bar com alguém que você respeita há anos, mesmo sem vê-lo com frequência. Destaques: “Shooting star” (que traz uma narrativa inspirada em astros de rock como Jimi Hendrix, Jim Morrison e Janis Joplin) e “Deal with the preacher”. Gema escondida: “Call on me” (se precisar de uma música para ouvir em uma noite solitária, tomando um bom whisky, é essa).

André: Olha, eu já ouvi muita coisa nessa vida. Meu last.fm, site em que registro meu histórico musical que o diga. Mas mesmo assim, discos clássicos de bandas clássicas volta e meia me passam batido. E muita coisa para se ouvir e reouvir. Já ouvi vários do Bad Company, mas incrivelmente é a primeira vez que ouço esse Straight Shooter. E óbvio que adorei. É aquele hard rock setentista finíssimo com bastante influência ainda do blues e que agrada a qualquer ouvinte de rock médio. Mas claro, feito com a qualidade sempre absurda desses britânicos. Discaço, e só me lembra que apesar de já ter ouvido muito rock setentista, ainda preciso descobrir (e redescobrir) muita coisa.

Daniel: Eu já fiz uma longa resenha sobre este disco e também um vídeo em meu canal do YouTube contando a história dele. Paul Rodgers sempre foi um dos meus vocalistas preferidos, Straight Shooter é um dos meus discos prediletos e “Shooting Star” foi trilha sonora de alguns dos melhores momentos da minha vida. Ótima escolha.

Davi: Straight Shooter segue a mesma fórmula do debut do grupo. Ou seja, aquele hard rock básico contagiante, com ótimos riffs e vocais inspirados. Gravado com apenas 3 meses de diferença do primeiro, os músicos optaram por não reinventar a roda e seguiram com sua sonoridade clássica. O resultado não poderia ser melhor. O disco é quase tão bom quanto o anterior. Apenas 3 sons soam abaixo da média: “Weep No More”, “Anna” e “Call On Me”. O restante, só música de primeira. “Good Lovin´ Gone Bad” e “Deal With The Preacher” são as que se destacam no lado rocker. Em relação às baladas, as grandes pérolas são os clássicos “Feel Like Makin´ Love” e “Shooting Star”. Um dos grandes álbuns do Bad Company e o melhor álbum dessa lista.

Fernando: O segundo álbum do supergrupo britânico traz um som mais polido que o disco de estreia, mas ainda calcado em um hard rock direto e com influências do blues. É a sequência perfeita e, para mim, melhorada do primeiro álbum, que me soa as vezes que tem o freio de mão puxado. Paul Rodgers se solta um pouco mais também com mais nuances na voz. Alguma coisa me fez ouvir esse álbum agora pensando nas influências que ele teve em outros artistas e o que mais me veio à cabeça foi o Whitesnake e todas as bandas AOR dos anos 80. Clássicos estão nesse disco, mas a faixa título é imbatível. Melhor disco da lista.

Mairon: Lembro quando ouvi Bad Company pela primeira vez. Era aquela expectativa de ouvir como soaria os caras do Free com os caras do King Crimson na gravadora do Led. Puta, deve ser a melhor banda do mundo. Mas bota frustração (acho que só o Asia superou a frustração da primeira ouvida). O Bad Company para mim faz um rock tão básico, mas tão básico, que não entendo todo o alvoroço em torno dos discos deles, principalmente o primeiro e este aqui. Acho tudo tão supérfluo, e me dá uma agonia ver Mick Ralphs solando por exemplo em “Anna” (essa quase dormi) e “Shooting Star”, ou os andamentos básicos de Burrel e Kirke em “Deal with the Preacher” e “Good Lovin’ Gone Bad”. Se escapa com boa vontade Paul Rodgers, que ainda cantava o fino nessa época. E poxa, com uma introdução tão linda, tenho vergonha alheia de “Weep No More”, que música ridícula e desperdício de talento. Não suporto o som estadunidense de “Wild Fire Woman”, e principalmente “Feel Like Makin’ Love”. Não entendo como isto se tornou um clássico atemporal, bota música chata! E tudo se encerra com a chatíssima “Call On Me”, outra que a introdução promete, mas depois … É muito tecladinho, muita doçura, muita baboseira advinda de gigantes da música. Desculpe Marcelo, mas bota lista diabética hein. Como escrevi na lista de Melhores de 1974, , respeito, mas não faz a minha cabeça. Sorte que o disco é curto.

Marcello: O segundo LP do Bad Co. é no mínimo tão bom quanto o primeiro, abrindo com a ótima bateria de Simon Kirke na fantástica “Good Loving Gone Bad”, um daqueles rocks animados que um monte de bandas da época fazia, mas o grupo dominava à perfeição. Mick Ralphs brilha num solo simples, mas eficaz, Rodgers vem com seu vocal perfeito, Boz Burrell segura tudo no baixo, e Simon faz uma de suas melhores marcações. Os violões que iniciam “Feel Like Makin’ Love” levam a uma música relaxada e fascinante, com belo arranjo vocal (não dá para esquecer que o grupo tinha dois ótimos cantores – Paul e Boz – e outros dois bem razoáveis – Simon e Mick). Simon Kirke assina duas músicas, as baladinhas “Weep No More” e “Anna”, esta uma regravação de uma música gravada no álbum “Kossof Kirke Tetsu Rabbitt, gravado quando o Free tinha se dissolvido pela primeira vez (particularmente, gosto mais da versão do Bad Co.). Paul Rodgers assina “Shooting Star”, um dos maiores sucessos do grupo, que narra a história do fictício cantor Johnny do início à morte por overdose, passando pelo sucesso nas paradas, e a dramática “Call on Me”, que encerra o disco. Paul e Mick compuseram, além de “Feel Like Makin’ Love”, as ótimas “Deal With the Preacher” e “Wild Fire Woman”. No todo, um disco sensacional, que forma com o primeiro e o terceiro (“Run With the Pack”) a “santíssima trindade” do Bad Company, um dos muitos supergrupos que surgiram nos anos 70, e que deixaria uma saudade alimentada por turnês nostálgicas (e uma volta nos anos 80 e 90 com som mais AOR) nas décadas seguintes. Uma curiosidade: meu irmão mais velho foi quem me apresentou ao som do Bad Company, pois ele tinha o primeiro LP, e este álbum foi lançado exatamente no dia de seu aniversário.

Fleetwood Mac – Fleetwood Mac

Marcelo: Antes de Rumours virar um fenômeno mundial, veio este disco aqui — o primeiro com Stevie Nicks e Lindsey Buckingham e, também, o primeiro sem o gênio das composições sofisticadas Bob Welch. 10º álbum da banda, ele é menos mitificado, mas não menos encantador, gostoso de se ouvir sem pular nenhuma faixa. Há algo de fresco e misterioso em suas canções, como se uma nova química estivesse se formando, cheia de tensões suaves e melodias envolventes. Sabe a trilha sonora para a estrada? Acrescente “Over my head”, vá por mim. Fleetwood Mac um álbum que pulsa com uma energia de recomeço, daquelas que só se vive poucas vezes na vida. Ouvi-lo cinquenta anos depois é reencontrar a beleza do que está prestes a florescer. Destaques: a ensolarada “Blue letter” (ah, se você tem mais de 40 anos, sabe o valor de uma carta de amor e entende perfeitamente os versos “It was a blue letter she wrote to me / It’s silver words she told / Wanna be on the road to Paradise / I want a lover who don’t get old”) e a belíssima “Rhiannon”. Gema escondida: a música mais subestimada do Fleetwood Mac, “Warm ways”.

André: O Fleetwood Mac que eu gosto tem Peter Green. Aí era uma banda diferenciada, Com a sua saída, se tornou uma banda mediana com momentos ruins aos meus ouvidos. E não tem jeito, podem achar este álbum a maravilha que for. Não desce legal. Acho por demais lento, doce em excesso, até meio soporífero. O posterior e aclamado Rumours é a mesma coisa para mim. E praticamente tudo o que veio depois. Até posso ouvir, mas as vezes vou até o fim mais por teimosia de querer ouvir os discos inteiros pela ordem do que por apreciar enormemente suas canções.

Daniel: Tem Peter Green? Não. Tem Danny Kirwan? Também não. É aquele tipo de música que você é obrigado a ouvir quando está na sala de espera do dentista, aguardando para fazer um tratamento de canal. É ruim? Não. E nem bom. É como a água: insípido, inodoro e incolor.

Davi: Essa era a segunda vez que o Fleetwood Mac lançava um álbum auto intitulado e a jogada fazia sentido. Afinal, esse álbum marca o início de uma nova era. A entrada do casal Stevie Nicks e Lindsay Buckingham aproximou o grupo de uma linguagem mais pop, nascia aqui um outro Fleetwood Mac. A única música que lembra um pouco aquela linguagem mais blues da primeira fase é “World Turning”, o restante do álbum traz uma linguagem bem radiofônica, mas não se engane, o álbum não é ruim. A música pop dos anos 70 era muito boa e os músicos do Fleetwood Mac são excelentes. Embora não esteja no mesmo padrão do magnífico Rumours, o disco apresenta faixas bem bacanas como “Monday Morning”, “Blue Letter”, “Say You Love Me” e “Sugar Daddy”. Em resumo, disco divertidíssimo, mas para apreciá-lo você precisa se esquecer da fase Peter Green.

Fernando: A meu ver esse disco é um pouco ofuscado pelo sucesso estrondoso do álbum seguinte. Várias resenhas para esse disco os fãs acabam falando mais do seguinte do que realmente desse. No geral ele é mesmo inferior, mas é muito importante por ter sido o primeiro com Lindsey Buckinham e Stevie Nicks. Marca também uma espécie de renascimento criativo do Fleetwood Mac que resultaria num sucesso comercial absurdo. Fico pensando o que o fã de longa data achou quando ouviu pela primeira vez “Monday Morning”. Deve ter sido um choque. Maior ainda quando ouviu a seguinte, a balada super melódica “Warm Ways”. Mas os destaques do disco vão mesmo para “Rhiannon” e “Landslide”. “World Turning” é uma faixa que mais tem ligação com a carreira regressa do Fletwood Mac. Ótimo disco que se sustenta por si só.

Mairon: Quem diria que uma banda tão boa, mas que estava relegada a obscuridade, iria virar uma das maiores (e mais chatas) bandas dos anos 70 após uma grande reformulação. Este disco sofre do mesmo mal de Peter Frampton e Rod Stewart. São bandas britânicas que adaptam seu som para o mercado estadunidense, e tudo vira uma festa animadinha totalmente sem sal, e pior, carregado de adoçante. O que que são os rockzinhos com pitadas country de “Blue Letter”, “Monday Morning”, “Say You Love Me” ou “World Turning”? Britânico tentando soar caipira dos EUA é pra foder. E sério, não dá para aturar coisas como “Crystal, “Landslide”, “Over My Head” e “Warm Ways”, sendo que eu tenho certeza que dormi nas duas primeiras. Se escapa com muita boa vontade a voz sensual de Stevie Nicks em “Rihannon” (aliás, Nicks estava no auge de sua beleza aqui hein) e as guitarras de “I’m So Afraid”, que realmente são bem interessantes. A atrocidade de doçura é elevada em níveis patologicamente diabéticos em “Sugar Daddy”. Orgãozinho alegrinho e o vocal grave da McVie estragando algo que é terrível desde o nome, e que a letra consegue ser pior ainda. Pqp, ninguém merece. Dessa fase do Mac, gosto de “The Chain” e só, o resto é música para casais que viveram os anos 70 se deliciarem eternamente. Eu vou ouvir Poco, que pelo menos, é doce de verdade e estadunidense raiz, sem esse gosto horroroso de Coca Zero quanto isso aqui.

Marcello: Imagine que um fã do Fleetwood Mac tivesse entrado em coma logo após o lançamento do álbum Mr. Wonderful, e tivesse despertado em 1975. Ao procurar um disco de sua banda favorita, ele levaria este disco para casa e provavelmente tomaria o susto de sua vida. O que houve com a maior banda de blues da Inglaterra? A resposta é que ela completara a transição para um dos maiores grupos pop de todos os tempos, que começara em 1970 com “Kiln House” e se completou com este disco. Falei extensivamente deste disco na discografia comentada da banda, então só vou destacar as minhas favoritas. A alegre “Monday Morning” é o cartão de visita do vocalista e guitarrista Lindsey Buckingham (mas, como guitarrista, ele só terá uma chance no final do disco, com “I’m So Afraid” – mas, verdade seja dita, ele só soltava os bichos ao vivo), e a nova recruta Stevie Nicks só ganha um vocal solo na quarta música, a clássica “Rhiannon” – uma de suas músicas mais conhecidas. A já veterana no grupo Christine McVie gravou aqui duas de suas melhores composições, a bela “Over my Head” e a alegre “Say You Love Me” (que John McVie considerava uma de suas músicas favoritas). Lindsey e Stevie harmonizam à perfeição na linda “Crystal”, e Stevie arrepia em “Landslide”. Como muita gente que conheço, prefiro o Mac bluesy dos primeiros anos, mas este Fleetwood Mac é um álbum agradável, delicado e extremamente bem feito – como seriam os discos seguintes da formação de maior sucesso na longa carreira do grupo.

Peter Frampton – Frampton

Marcelo: Parece haver algo que une esses discos: estarmos tratando de lançamentos que antecedem voos mais altos. Antes do estouro monumental de Frampton Comes Alive!, havia este disco, mais contido, mais íntimo — e por isso mesmo mais revelador. Outra coincidência: o álbum levou três semanas para ser composto e, tal qual o do Bad Company, também fora composto no ano anterior, 1974, e gravado no mesmo local do Straight shooter: o Castelo de Clearwell, em Gloucestershire, Inglaterra. Ao longo das 10 faixas, todas composições próprias, Frampton está se aprimorando tanto como compositor quanto como guitarrista neste seu 4º álbum solo (até 1971, ele era guitarrista do ótimo Humble Pie). E ele realiza essa jornada com elegância e sem pressa, ouvir o álbum é como abrir um caderno de rascunhos de um artista prestes a fazer história — mas cujos primeiros traços já carregam o essencial, afinal, se você tem mais ou menos a idade do disco, conhece (independente de gostar ou não) “Show me the way” e “Baby i love you way”, que viraram singles do álbum seguinte ao vivo, mas que estavam já reveladas em sua beleza aqui. Destaques: “Day’s dawning” e a belíssima “One more time”. Gema escondida: o hard rock poderoso de “(I’ll give you) money” — toda boa banda de rock pesado dos anos 70 estava em busca de uma composição como essa, até o Led Zeppelin.

André: Gosto muito dos discos do Peter Frampton e fazia muito tempo que não ouvia esse petardo. Ele é conhecido por suas melodias leves e criativas, mas o que gosto é que Frampton não deixa de utilizar uma pegada mais hard rocker em várias faixas desse álbum, dando uma veia típica daquela crueza do hard setentista misturada ao blues. E o legal é que mesmo Frampton sendo guitarrista, ele dá chances para outros instrumentistas como os tecladistas/pianistas e os bateristas terem seus momentos de brilho. Saudades muito bem matada!

Daniel: Excelente disco de um artista muito talentoso. Nele você encontra uma das músicas assinatura de Peter, “Show Me the Way”. A sonoridade é um rock básico, por vezes flertando com o hard, mas claramente trazendo as guitarras de Frampton como o destaque. Simples e divertido, outra boa escolha da lista.

Davi: Muito bacana essa lembrança. Gosto muito do trabalho do Peter Frampton, especialmente nesses primeiros álbuns solo. O guitarrista ficou conhecido por seu trabalho ao lado do Humble Pie e isso pode assustar os novos ouvintes. Especialmente, se o seu primeiro contato foi o Rockin´ The Fillmore. A jogada dele não é fazer um álbum de hard rock com foco na guitarra pesada, a que mais se aproxima dessa linguagem acredito que seja a faixa responsável por fechar o LP, a ótima “(I´ll Give You) Money”. A joga dele é uma pegada mais comercial, usando e abusando de canções mid tempo, mesclando canções com uma pegada de rock de arena – caso das ótimas “Day´s Dawning” e “Nowehre´s Too Far (For My Baby)”, com canções declaradamente pop, como é o caso das clássicas “Show Me The Way” e “Baby I Love Your Way”, que ganhariam suas versões definitivas ao aparecerem, no ano seguinte, no belíssimo Frampton Comes Alive. Misturando guitarras com violões, e rock com pop, Peter Frampton provava ser um ótimo cantor, um grande guitarrista e um compositor de muito bom gosto.

Fernando: Ficamos tão acostumados a ouvir algumas dessas músicas na versão ao vivo que é estranho ter contato com as versões em estúdio. Não lembro da última vez que ouvi esse disco e acho que nunca o ouvi com tanta atenção. As faixas mais conhecidas que estão no Frampton Comes Alive ficam como os principais destaques e o restante para mim não passam de fillers. É inacreditável o que ele conseguiu extrair para o seu álbum de maior sucesso.

Mairon: Peter Frampton é só o Peter Frampton do Humble Pie. Dito isso, a carreira solo dele para mim é algo meio que intragável (o que também acontece com o Rod Stewart). O disco aqui é legalzinho, tem a revolucionária presença do talk-box, o mega-hit “Show Me The Way”, mas sei lá, é muito “faceirinho” para meus ouvidos. Tudo parece que está funcionando na perfeição, encaixadinho, sei lá, não consigo gostar desse som “estadunidense” que conquistou o mercado deles (mesmo sabendo que o Frampton é inglês), e que vai na linha de Fleetwood Mac e Eagles por exemplo, e que o Marcelo se puxou nessa lista. Tanto que os melhores momentos do disco são a acústica instrumental “Penny For Your Thoughs” e o trecho “Nassau”, também instrumental, que vira naquela melosa “I Love Your Way”, que vou te contar né, é inaturável.

Marcello: Peter Frampton alcançara o estrelato com o apoteótico álbum ao vivo do Humble Pie, mas sua carreira solo ainda não tinha decolado em 1975. Este seria o último disco de estúdio antes do megahit “Frampton Comes Alive”, e traz Peter tocando quase todos os instrumentos à exceção do baixo (por Andy Bown) e da bateria (de John Siomos). O disco começa meio devagar com “Day’s Dawning”, e segue com “Show me the Way”, que seria um sucesso no ano seguinte em versão ao vivo. “One More Time”, na sequência, é outra música agradavelmente pop, com belo solo de nosso herói. “Comes Alive” traria versões para mais três músicas: a baladinha “Baby I Love Your Way”, outro sucesso na parada americana, e que aqui tem uma introdução instrumental (“Nassau”) o solo de violão “Penny for your Thoughts” e a faixa de encerramento, “(I’ll Give You) Money”, provavelmente a melhor música deste “Frampton”, em que ele finalmente mostra porque é tão respeitado como guitarrista. Outro destaque é “Nowhere’s too Far (For my Baby)” – que junto com “Day’s Dawning”, faz parte das músicas adicionadas a Comes Alive para a Deluxe Edition de 25º aniversário lançada em 2001. “Frampton” é um bom disco, ainda que da carreira solo do guitarrista, eu prefira os dois imediatamente anteriores, “Frampton’s Camel” e “Something’s Happenin’”, e foi muito legal ouvi-lo novamente depois de muito tempo.

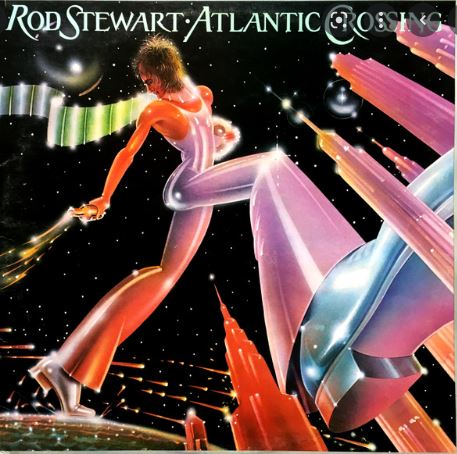

Rod Stewart – Atlantic Crossing

Marcelo: Rod Stewart atravessa o Atlântico, literalmente e sonoramente. Este disco (seu 6º álbum solo) marca sua mudança para os EUA e uma guinada estética que misturava soul, pop e baladas de um jeito que talvez não fosse tão celebrado na época — mas que hoje, cinquenta anos depois, soa surpreendentemente atual. Mais uma vez, temos um álbum de guinada e, tal qual Frampton, Stewart era egresso de uma excelente banda, o The Faces (formada das cinzas do The Small Faces, depois que Steve Marriott deixou-os para formar o Humble Pie justamente com… Peter Frampton). Com a divisão entre “Fast Side” e “Slow Side”, o cantor parece já entender que diferentes humores podem coexistir em um só álbum; Stewart repetiria o formato em seus dois lançamentos seguintes. Meio século depois, ele continua sendo uma ponte entre as fases, estilos e emoções do músico e bastante agradável de se ouvir. Destaques (um de cada lado): “Drift way” (canção de Mentor Williams escrita em 1970, interpretada pela primeira vez por Mike Berry em 1972 e popularizada por Dobie Gray no ano seguinte) e “I don’t want to talk about it” (sim, a mesma regravada pela banda Everything but the Girl em 1988; a composição é, na verdade, de Danny Whitten, guitarrista morto por overdose de bebida e Valium precocemente aos 29 anos em 1972 e que fez parte da banda de Neil Young, a Crazy Horse, na gravação do clássico Everybody knows this is nowhere de 1969. Ela foi gravada pela banda Crazy Horse em 1971 e lançada no álbum homônimo de 1972, o único da banda com Danny Whitten gravado sem Neil Young). Gema escondida: “Stone Cold Sober” (que parece uma faixa perdida do Faces).

André: A musicalidade de Rod nunca me pegou. Ainda dou um crédito para ele nos anos 70, mas dos 80 para frente o cara me é insuportável. Tem coisas boas aqui como ” All in the Name of Rock ”n’ Roll” e “Drift Away”, mas não é um cantor que eu admire.

Daniel: Sempre adorei os trabalhos iniciais do Rod Stewart, seja no Faces, seja no Jeff Beck Group ou mesmo nos seus primeiros álbuns solos. O lado A deste disco é sensivelmente melhor que o lado B e é aqui que se percebe o início do processo de “Roberto Carlização” de Stewart, qual seja, deixar o Rock para trás e passar a cantar baladas sem qualquer personalidade, para entreter as manhãs de domingos de senhoras de meia-idade. Que falta faz Ronnie Wood…

Davi: Em seu sexto álbum solo, Rod Stewart começava uma nova etapa de sua vida e de sua carreira. O cantor britânico havia se mudado para os Estados Unidos (na busca de pagar menos impostos) e acabou produzindo seu novo álbum por lá, e é claro que o os arranjos sofreram influências. Se bem que parte foi proposital. Em uma conversa com o produtor Tom Dowd, a dupla decidiu buscar por um novo som e optaram por arrancar toda a influência folk que permeava o trabalho solo de Stewart. A base do disco seria o rock, o soul e as baladas românticas. O disco foi dividido em Faster Side e Slower Side. Divisão auto explicativa. Do lado A, minha favorita é o rockão “Stone Cold Sober”. Contudo, as grandes pérolas estão no lado B que apresenta os clássicos “I Don´t Want It Talk About It” e “Sailing”, além da linda “This Old Heart of Mine”, que traz dois pés na soul music. Não é meu álbum favorito de Rod, mas é um bom disco.

Fernando: Logos após o fim definitivo do Faces, Rod Stewart era de fato um artista solo. Não sei se é impressão minha, mas acredito que a partir desse disco aquela veia pop que viríamos a conhecer melhor nos anos 80 já começa a despontar. Ele era um artista de blues rock e começa a enveredar pelos caminhos suaves do soft rock. O disco tem um lado mais roqueiro e outro mais baladeiro. Não sei se gosto desse tipo de divisão, acharia melhor um balanceamento entre as faixas. O ‘slow side’ é difícil de ouvir por inteiro em alguns momentos, claro que o hino “I Don’t Want to Talk About It” facilita muito.

Mairon: O que dizer de Atlantic Crossing? Rod Stewart posa na capa como uma espécie de novo ídolo da disco music (que nem havia surgido ainda), atravessa o atlântico (literalmente e sonoramente) e divide seu LP de 75 nos lados Faster e Slow. Vamos lá, lembrando que antes de mais nada Rod foi simplesmente o vocalista da The Jeff Beck Group, uma das melhores bandas da hsitória. Bom, em seu sexto disco solo, Rod começa mandando mal no insuportável solo de saxofone de “Three Time Loser”, além dos vocais de apoio feminino que me remetem aos piores momentos de “Loco-Motion” com a Grand Funk. Aí vem o “reggae” (??) de “Alright For An Hour” e eu me perguntando “por que Marcelo, por que estás me torturando??“. A coisa parece melhorar no rockaço de “All In The Name Of Rock ‘N’ Roll”, aqui sim, Rod em excelente forma, soando a la Stones, o que também surge na boazinha “Stone Cold Sober”. Mas depois, nada melhora. “Drift Away” é constrangedora, não sei nem o que dizer. E isso é só o lado Faster. Se você acha que o lado Slow vai melhor, pelo contrário, o disco só afunda em uma sonoridade blasé e sem gosto. Não lembrava quão chatérrima é “I Don’t Want To Talk About It”, Vou parar por aqui em respeito ao nosso dente-de-leite, mas adiciono um último comentário. !uando tú vês onde o disco foi gravado (Miami e Nova Iorque), fica claro para quem Rod fez essa bomba. Não dá, britânico se fingindo americano é algo que realmente me soa constrangedor (é o poste mijando nos cachorros).

Marcello: Fora do Faces e do primeiro Jeff Beck Group, eu não tenho simpatia alguma por Rod The Mod. Um crítico disse que Rod foi abençoado com um talento magnífico, e o traiu magnificamente – e eu concordo, o cara canta muito, mas para mim, além de nunca ter sido grandes coisas como compositor, nunca soube escolher um repertório. Primeiro álbum de Stewart pela Warner, “Atlantic Crossing” se divide em um “fast” e um “slow side”, como o disco seguinte (“A Night on the Town”); se o “fast side” é legalzinho, com “Three Times Loser”, as boas guitarras de “All in the Name of Rock’n’Roll” e “Drift Away” como destaques (mas é preciso aguentar a enjoada “Alright for an Hour”), o “slow side” é complicado, pois começa com a chatinha “I Don’t Want to Talk About It” (se não queria falar a respeito, por que cantou? Devia ter ficado de boca fechada) e termina com a medonha “Sailing”, que nem os imensamente mais talentosos James Dewar e Robin Trower conseguiram salvar. O álbum é recheado de músicos excelentes como Jesse Ed Davis, Booker T & The MG’s, Roger Hawkins, David Hood, Barry Beckett, Nigel Olsson e Fred Tackett, mas não há muito espaço para eles. “Atlantic Crossing” marca o início de um período em que Rod Stewart alcançou bastante sucesso comercial, mas para mim, é alguém para ouvir em coletânea e, mesmo assim, nem sempre.

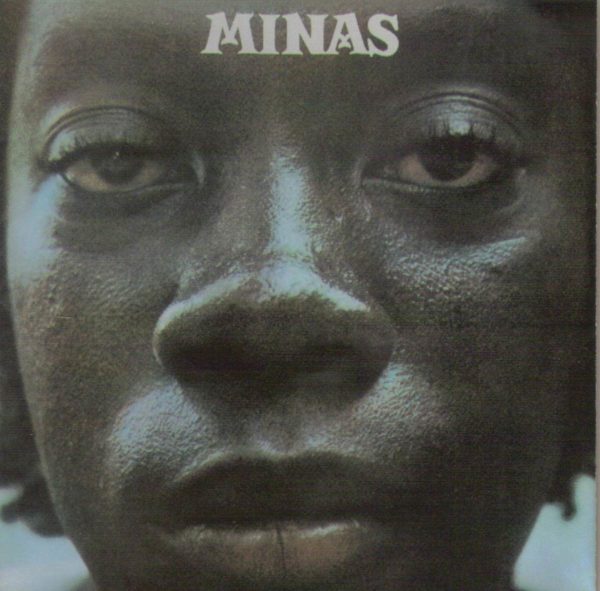

Bônus Track: Milton Nascimento – Minas

Marcelo: Se há um disco brasileiro de 1975 que parece ter sido esculpido para atravessar décadas sem perder o sentido, com certeza é Minas. Você já foi a Minas Gerais? Se sim, sabe o que é a música de Milton Nascimento, mesmo que nunca a tenha ouvido. E o inverso também ocorre: se já ouviu Milton, porém nunca foi a Minas, saiba que lá é do jeitinho que se ouve nos discos dele. Milton canta como quem respira música, como quem está em comunhão com algo que vem de muito antes dele, que vem lá das Gerais. A poesia, os arranjos, o silêncio entre as notas, os barulhos, os sons — tudo aqui carrega um cuidado primoroso. É um disco que sussurra ancestralidades profundas e, talvez por isso mesmo, nunca tenha deixado de ser atual. Amigo, aqui tem “Fé cega, faca amolada”, uma das 3 melhores músicas de nossa MPB (seja lá o que esse rótulo abarque). Ouvi-lo hoje é como visitar um lugar sagrado da memória sonora de um outro mundo chamado Brasil: quando for (ou voltar) a Minas, passe por Ouro Preto e tome uma cachaça local chamada Safra Barroca (mas tem que tomar num copo de pedra sabão, como os antigos faziam) ouvindo Milton ali na ladeira que dá na igreja Nossa Senhora do Rosário, aí entenderá que há outros Brasis… Destaques: “Ponta de Areia” (se quer saber como se define sonoramente um lugar que existe na realidade, ouça essa música e depois visite a Ponta de Areia, distrito de Caravelas, Bahia) e “Paula e Bebeto”, música que percorre o álbum de modo incidental em outras faixas. Gema escondida: a psicodelia mineira de “Leila (venha ser feliz)”. Segunda gema escondida (sim, outra, não vai se arrepender): “Idolatrada / Paula e Bebeto”: dê uma sacada nesse riff de guitarra do Toninho Horta e me diga se não é um trem de doido…

André: Passei a valorizar mais este artista nos últimos 5 anos. Sua riqueza musical é incrível. Consegue soar brasileiro e internacional, não devendo em nada (pelo contrário, sendo muitas vezes superior) em termos de arranjos e harmonias folclóricas, sejam brasileiras ou mesmo europeias, e ainda consegue juntar com a africana e com a classe da MPB, além de umas pitadas psicodélicas… tanta coisa junta e misturada. E incrivelmente funciona com uma beleza que só mesmo Milton conseguiu fazer. Que artista excepcional, fantástico!

Daniel: MPB nunca foi parte do meu cardápio musical (e não falo isto como um orgulho, apenas como fato). Como sou mineiro, em casa rolava muito Milton Nascimento, e eu sempre admirei bastante seu alcance vocal e sua forma de interpretar as canções. E aqui, como de costume, ele dá um show. Notei alguns momentos de rock progressivo/jazz fusion em algumas canções (ou pode ser viagem minha). Enfim, foi uma boa indicação.

Davi: Em Minas, o cantor/compositor Milton Nascimento apostava em uma sonoridade que trazia uma feliz mistura entre a música poética do Clube do Esquina com o experimentalismo de Milagre dos Peixes. Para criar a sonoridade do disco, os músicos buscaram referências em diferentes fontes como a música religiosa, o samba, o rock e o jazz. Nas letras, há desde canções de amor – caso de “Paula e Bebeto”, que traz a primeira parceria de Milton com o genial Caetano Veloso – até canções que refletiam os tempos do regime militar, caso de “Saudades dos Aviões da Panair” e até mesmo de “Fé Cega, Faca Amolada”, um dos grandes clássicos da música popular brasileira. O disco é muito bem amarrado e traz um ótimo trabalho vocal de Milton Nascimento, além de um time de primeira por trás que incluía nomes como os geniais Wagner Tiso, Golden Boys, Joyce, Beto Guedes e Ronaldo Bastos. Meus momentos prediletos ficam por conta de “Gran Circo”, “Beijo Partido”, “Idolatrada”, além das já citadas “Paula e Bebeto” e “Fé Cega, Faca Amolada”. Um dos grandes álbuns de Milton Nascimento e um dos grandes álbuns da música brasileira (popular ou não).

Fernando: Eu queria muito ter todas essas músicas somente na versão instrumental para ver se isso mudaria um pouco o sentimento em relação à elas. Por exemplo, em “Fé Cega, Faca Amolada” temos umas camadas bastante interessante, quase prog, que se perdem justamente quando a voz entra por cima de tudo. Lembra algo que o Jethro Tull faria. O início de “Ponta de Areia” remete à algum disco do Hatfield and the North, mas acaba quando entra a cantoria de crianças. Outra que tem essa pegada é “Simples”, mas nessa a interpretação me lembrou algo do Peter Hammil. No fim das contas até a faixa que era para ser jogo ganho, “Norwegian Wood (The Bird Has Flown)”, se perdeu na peculiaridade do estilo do Milton. Não é para mim.

Mairon: Quando o vinil estava na sua fase derradeira, no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, uma pulga me coçava a orelha e me fazia me atirar para tudo que é lado em termos de compras. Eram muitas as ofertas por 50 centavos, 1 real, no máximo 2 reais. Tive a felicidade de pegar promoções no Rio de Janeiro e São Paulo por esses valores, e nelas, pular com muito medo na obra de Milton Nascimento. Afinal, meu preconceito era gigante com a MPB. Porém, depois de ouvir Elis Regina e Chico Buarque, minha mente se abriu, e quando encontrei a dupla Minas / Geraes, cada um por um real, ambos vieram parar na minha coleção. Minas é um discaço, com um time de primeira (Wagner Tiso, Novelli, Toninho Horta e Paulinho Braga, precisa mais?), na qual Milton passeia os horizontes musicais do Clube da Esquina em um disco que considero ainda melhor que o clássico atemporal ao lado de Lô Borges. Afinal, a participação de Beto Guedes dá muito tempero mineiro para “Fé Cega Faca Amolada”, ao mesmo tempo que “Saudade Dos Aviões Da Panair (Conversando No Bar)” é arrepiante do início ao fim, com o coral monstruoso que entrou no estúdio para gravar esse petardo. E que arranjo sensacional para “Ponta de Areia”, se catar. Emocionante demais. Essas três conheci através de Elis, mas óbvio que me surpreendi positivamente ao ouvir as versões originais. Beto também comanda o riff pesado de “Idolatrada”, faixa praticamente esquecida na obra de Milton, mas com um instrumental incrível. E que delícia ouvir o piano de Wagner em “Gran Circo”, faixa espetacular com participação da novata Fafá de Belém, as lembranças de Som Imaginário em “Leila (Venha Ser Feliz)”, e as experimentações vocais e orquestrais da “Trastevere”, com Beto Guedes brincando de ser Robert Fripp. Milton passeia até pela MPB de “Beijo Partido”, com um show de Nivaldo Ornelas no saxofone, e ainda eterniza outro grande clássico de sua carreira, “Paula E Bebeto”, cujo tema vocal permeia diversas faixas do disco. Ok que as melhores músicas de Minas ficam MUITO melhor na voz da Elis, mas cara só por ter essas músicas, já merece ser celebrado em seus 50 anos, e estou curioso para ver os comentários dos “metalêro” do site ao ouvir algo tão profundo quanto este disco!

Marcelo: De boa: não ouço MPB. Não posso falar sobre a carreira de Milton Nascimento, tampouco de qualquer dos luminares do gênero, então vou me ater ao disco. Abrindo com “Minas” (que, honestamente, não entendi o que o Bituca pretendia com isso), o álbum tem sua primeira música de verdade em “Fé Cega, Faca Amolada”, com interpretação vocal impecável de Milton e Beto Guedes. “Beijo Partido” tem bons saxes, mas a música não ajuda. “Saudades dos Aviões da Panair” tem um arranjo vocal impressionante, mas parece ter letra demais para a melodia (síndrome de “Subterranean Homesick Blues” de Bob Dylan). Até aí estava tudo indo mais ou menos, mas “Gran Circo” é de lascar – deve ter quem goste, e gosto não se discute, mas eu não gosto. Aí vem “Ponta de Areia”, uma das poucas músicas que já conhecia do disco – e que nunca gostei, embora, mais uma vez a voz de Milton impressione. Há o desperdício de excelentes vocais na insuportável “Trastevere” (MPB4, Golden Boys e Nana Caymmi na mesma música – e ela não vai a lugar nenhum), mas “Idolatrada”, que vem a seguir, é bem melhor e salva o disco do marasmo em que ele tinha se atirado (o interlúdio instrumental não tem nada a ver com o resto da música, mas é bem interessante). “Leila (Venha Ser Feliz)” traz um instrumental muito bem elaborado, com destaque para uma bela marcação de bateria e para os teclados. “Paula e Bebeto”, parceria com Caetano Veloso, era outra música que conhecia – embora não tivesse reconhecido o título. O disco se encerra com “Simples”, que também não se destacou para mim. Concluindo: não ouço MPB; “Minas” não me deu nenhum motivo para me arrepender disso.

Lista que dividiu todo mundo, essa do Marcelo. Acho que, por ser bem variada, ela não agradou inteiramente a nenhum dos outros participantes. De minha parte, bom conhecer ou relembrar alguns discos que nunca iriam frequentar minhas playlists, como os do Milton e do Abba, ouvir pela primeira vez em um tempão o Frampton e o Rod, mesmo que seja para ter certeza de que esse povo não é para mim…

Agora é aguardar as próximas (da minha parte, tenho três listas diferentes prontas, quando chegar a minha vez eu tiro os que alguém já tiver incluído)

Verdade, depois de pronto percebi que para a nossa turma aqui do Consultoria do Rock ela seria muito eclética – para mim, que ouço de tudo, ela é ótima. Ainda assim, me surpreendi com tantos comentários legais de discos que achei que só levariam tomates e ovos; na verdade, não houve nenhum álbum que tenha sido massacrado (Fleetwood Mac e Rod Stewart foram os que menos agradaram, mas ainda assim receberam alguns elogios).

*Depois de pronta

Fernando, ouça Arrival, The Album e Vpulez Vous. Talvez vc goste

Mairon, o correto é “posa”, não “possa” (no seu comentário sobre o Rod Stewart)

E “The Chain”, não “Chains” (comentário sobre o Fleetwood Mac). E, oxi, renegar “Dreams”? Das maiores canções de sempre!!

Não Marcelo, é posa de posar, deixar de se fotografar

Mas é o que estou dizendo, você escreveu “possa”, com dois S.

Desculpe lino sábio, foi erro de digitação

De boa, avisei porque sei que você não costuma dar dessas. Pode, por favor, apagar essa sequência de comentários agora!

Obrigado pelas palavras Linão. Não irei apagar pq quero preservar nossa história, que vem de muito tempo né. Abs meu amigo Lino …

Vivi pra ler que um disco do Milton Nascimento, chamado de “a voz de Deus” por ninguém menos que Elis Regina, seria melhor se instrumental…

Confesso também que fiquei estupefato com tamanha bobagem.

Dos discos citados, o meu favorito absoluto é “Minas”, de MIlton NAScimento. Porém, não consigo separá-lo do posterior “Geraes”. “Idolatrada”, “Beijo partido”, “Trastevere” e “Fé cega faca amolada” são músicas de uma época em que os músicos tentavam fugir do óbvio.

Maior injustiça dessa lista foi deixar de fora o incrível Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, a obra-prima máxima de Elton John (segundo o próprio, que sempre o defendeu como seu melhor disco), que também completou 50 anos de lançamento recentemente. É um álbum autobiográfico/conceitual, que conta em suas canções a história do lendário RocketMan e de seu parceiro Bernie Taupin em rumo ao sucesso conquistado nos anos 70 desde seu começo. Musicalmente é um disco que encapsula todas as características que fizeram do lendário astro pop britânico o que é hoje: canções pop com melodias simples e pegajosas (“Tell Me When the Whistle Blows” / “Writing”), flertes certeiros com o country/folk (a canção-título, logo na abertura), obras que trazem aquela empolgante pegada roqueira que faz os ouvintes baterem suas cabeças (“Bitter Fingers” / “Gotta Get a Meal Ticket”) e, claro, aquelas baladas românticas que o astro pop inglês sempre fez com perfeição (“We All Fall in Love Sometimes” e o hit monumental “Someone Saved My Life Tonight” – que até Luiz Caldas e Richard Clayderman poderiam fazer um cover delas, cada um a seu modo). O disco ainda tem espaço para uma canção de atmosfera meio circense chamada “Better Off Dead” e um flerte descarado com o R&B ao estilo de Marvin Gaye em “Tower of Babel”. Enfim, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy é mais do que um clássico de Elton John: é uma viagem pelas histórias e recordações que marcaram a trajetória de um dos ícones pop mais bem-sucedidos de todos os tempos.

É um discaço mesmo esse do Elton John; essa lista de 5 álbuns internacionais + 1 nacional, Igor, acabou virando um projeto aqui da Consultoria: mês que vem, teremos a lista de outro colaborador e assim sucessivamente até dezembro, ou seja, ainda há chance de vermos o Rocket Man por aqui, quem sabe?

Quem sabe, né… Vamos esperar pra ver!