Melhores de Todos os Tempos: 1990

Por Mairon Machado

Por Mairon Machado

Com Anderson Godinho, André Kaminski, Daniel Benedetti, Davi Pascale, Diogo Bizotto, Fernando Bueno, Leonardo Castro, Luis Fernando Brod, Marcello Zapelini e Marcelo Freire

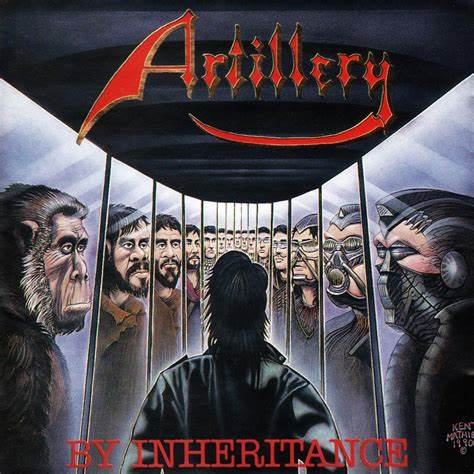

Continuamos nossa saga de refazer as listas faltantes de Melhores de Todos os Tempos. Hoje, na segunda edição da série de três artigos, apresentamos os dez mais de 1990. Na edição original, Rust in Peace encabeçou a primeira posição com louvores, e desta feita, o álbum também repete a posição, conquistando a glória máxima entre 10 consultores e um convidado. O disco do Megadeth é um clássico do Thrash Metal, e conquistou com sobras a primeira posição, seguido de outros dois álbuns atemporais, Painkiller (Judas Priest) e Shake Your Money Maker (The Black Crowes), em uma briga ponto a ponto, com Facelift (Alice in Chains) quase entrando nos três mais. Enquanto o primeiro esteve originalmente na lista dos dez mais, o álbum dos corvos acaba entrando como uma das quatro novidades em relação à lista original, assim como Still Got the Blues (Gary Moore), Vigil in a Wilderness of Mirrors (Fish) e In Inheritance (Artillery). Fecham os dez mais três álbuns que também foram consagrados na edição original.

Confira, comente, deixe sua lista e, agora em junho, traremos a lista final, de 1991.

* Pontuação: 1° 25 Pontos; 2° 18 Pontos; 3° 15 Pontos; 4° 12 Pontos; 5° 10 Pontos; 6° 8 Pontos; 7° 6 pontos; 8° 4 Pontos; 9° 2 Pontos; 10° 1 Ponto. Além disso, cada álbum recebe 1 ponto por citação

1° Megadeth – Rust in Peace [150 pontos]

Anderson: Sem dúvidas esse é o melhor álbum de 1990, um clássico absoluto que faz jus à lendária promessa, feita por Dave Mustaine, de montar uma banda mais pesada e sinistra que o Metallica. Clássicos incondicionais do metal estão presentes aqui: “Holy Wars”, “Tornado of Souls” (pra mim a melhor do álbum e uma das melhores da banda), “Hangar 18” e “Rust in Peac”e são inquestionáveis, sendo as duas últimas consideradas obras primas do Thrash Metal. As demais são tão boas quanto, nada aponta pra baixo nesse material. Em minha opinião esse álbum é o ápice da banda uma vez que apresenta muito do que construíram nos álbuns anteriores, mas de modo mais polido e refinado. A fase subsequente a este material mostra um Megadeth trilhando outros caminhos e se distanciando do Thrash, o que realça mais ainda a importância do disco. Enfim, uma obra icônica!

André: Discaço ainda da fase thrash do Megadeth mas que aos poucos já se encaminhava para o heavy tradicional dos últimos 10 lançamentos. “Hangar 18″, Five Magics”, “Tornado of Souls” e “Rust in Peace” são clássicos da banda. Empolgante, pesado e com um Mustaine cuspindo raiva a cada palavra, muitos o consideram o melhor do Megadeth. E estou entre eles, ainda é o meu favorito da banda. Tem o nosso queridíssimo fritador japonês wannabe Marty Friedman que faz solos excepcionais. Um merecido primeiro lugar.

Daniel: Primeira colocação muito justa, muito embora não o tenha colocado no topo. Rust in Peace é uma cartilha do Thrash Metal, sendo seu álbum referência quando se fala de um thrash/speed mais técnico. Mustaine estava em estado de graça, compondo algumas de suas melhores canções neste disco. Como “bônus”, as adições de Nick Menza e Marty Friedman elevaram exponencialmente a categoria da banda. Ouça “Tornado of Souls” e experimente tudo que eu disse.

Davi: Conhecendo o gosto de nossos colegas, já imaginava que o primeiro lugar acabaria ficando ou com o Judas Priest, ou com o Megadeth. E qualquer um dos dois seria, de fato, justo. São álbuns que causaram bastante barulho na época e que possuem muita qualidade. Rust In Peace marca a chegada de Marty Friedman e Nick Menza, inaugurando o que, para mim, ainda é a melhor formação do Megadeth. Os dois músicos ajudaram a revigorar a banda e elevaram o trabalho para um novo nível. Gosto muito do Peace Sells… But Who´s Buying e do So Far, So Good… So What!!!, mas indiscutivelmente, o grupo atingiu um novo patamar aqui. O duelo de guitarras nunca soou tão bem, a bateria nunca soou tão poderosa, os solos são maravilhosos e o álbum é incrivelmente consistente. O lado A com “Holy Wars”, “Hangar 18”, “Take No Prisoners” e “Five Magics” é, simplesmente, perfeito. Do lado B, curto bastante “Lucretia”, “Tornado of Souls” e “Rust In Peace… Polaris”. Agora, aquela “Dawn Patrol” não precisava. Embora a linha de baixo seja bacana, a faixa é bem morta, bem sem graça. De todo modo, nada que tire o brilho desse grande disco.

Diogo: Mesmo com tantos lançamentos de altíssimo nível na concorrência, especialmente pelas mãos de Judas Priest, Depeche Mode e do infelizmente ignorado Cocteau Twins, ver o Megadeth no posto mais alto é justo e previsível, pois o que a turma de Dave Mustaine aprontou em Rust in Peace é não apenas referencial para o heavy metal, mas para a música popular em geral. Vai alguém me dizer que “Holy Wars… the Punishment Due” não é uma das músicas mais avassaladoras de que se tem notícia, um monumento de técnica a favor da construção de um pequeno épico complexo e variado? E “Tornado of Souls”? A canção é estupenda, mas o legítimo destaque é o solo de guitarra, construído com a destreza absurda de um Marty Friedman que estava chegando para consolidar a formação mais produtiva e duradoura da história do grupo, que deixa justificadas saudades até hoje. O resultado da união de Marty e do notável baterista Nick Menza aos Davids criou um monstro que conseguiu superar tudo aquilo que o grupo havia concebido até então e nunca mais conseguiu repetir com tanto êxito, ao menos artisticamente. Se até músicas menos relevantes no tracklist, como “Poison Was the Cure”, mostram como o quarteto estava em sincronia absurda, o que dizer das obras maiúsculas chamadas “Hangar 18” e “Take no Prisoners”? O que o Megadeth fez neste álbum transcendeu os limites do thrash metal, consolidando uma identidade própria e garantindo que, por mais que muitos fossem os influenciados, ninguém pode se dar ao luxo de se intitular herdeiro da musicalidade única do Megadeth.

Fernando: Um dos pilares do thrash metal técnico e talvez o melhor álbum do estilo. Com guitarras intrincadas, riffs afiados e letras politizadas, Dave Mustaine e companhia criam um álbum veloz e preciso. “Holy Wars… The Punishment Due” e “Hangar 18” são marcos da complexidade rítmica e da fúria controlada. Dave Mustaine pegou ideias de riffs que poderia ter resultado em uns três álbuns e concentrou tudo em um único lançamento. Indispensável.

Leonardo: O que mais falar sobre esse álbum que ainda não foi dito? Thrash metal extremamente técnico, mas sem soar auto indulgente, com uma avalanche de riffs marcantes, levadas de bateria impressionantes e os solos de cair o queixo do então estreante Marty Friedman. Mas nada disso faria sentido se as composições não estivessem à altura dos músicos envolvidos. E nesse aspecto o disco beira a perfeição. Se você ouvir e não gostar, thrash metal não é para você.

Luis Fernando: Unanimidade entre os escolhidos, e não é pra menos. Esse disco é uma aula de riffs (acho o Mustaine o Keith Richards do metal) do começo ao fim. Me lembro muito bem de ver o clipe de “Holy Wars” na MTV, me chamando a atenção os pratos de bateria de Nick Menza pendurados por correntes e pensar “UAU!!!!”. Um álbum extremamente técnico, algo que até então não havíamos visto nem no heavy em geral, muito menos no thrash. Pra mim esta é a melhor formação da banda.

Mairon: Rust in Peace traz o registro da melhor formação do Megadeth. A entrada do excelente Marty Friedman para as guitarras e do talentosíssimo Nick Menza para as baquetas, deu mais potência para o som do grupo, além de possibilitar variações nos andamentos das canções, como enaltecido nas duas primeiras faixas do LP, as quais são símbolos da força do Megadeth, através dos riffs pegados de “Holy Wars (Punishment Due)”, e suas diversas mudanças de ritmo, e “Hangar 18”, com a escala egípcia utilizada sem dó por Friedman e Mustaine, e muita quebradeira na cozinha Ellefson / Menza. As duas são os maiores clássicos do LP, ao lado de “Tornado of Souls”, essa com Mustaine e Friedman confirmando que formaram a melhor dupla de guitarristas do grupo. Além disso, temos a belíssima introdução de “Five Magics”, muita intrincação em “Lucretia”, o peso absurdo do baixo de Ellefson na vinheta “Dawn Patrol”, a porradaria thrash de “Take No Prisoners”, a velocidade de “Poison Was the Cure”, a canção mais Metallica que o Metallica nunca gravou, e a escondida, mas para mim perfeita, faixa-título, um espetáculo thrash logo na introdução, com o quarteto quebrando tudo (Menza mandando ver) e uma pegada furiosa. Quando entreguei a minha lista final apostava em Rust in Peace em primeiro lugar, e aqui está ele merecidamente.

Marcello: Após o bom So Far So Good… So What!, que tinha a difícil missão de seguir o excelente Peace Sells… But Who’ Buying?, Dave Mustaine recebia dois novos recrutas, o ótimo guitarrista Marty Friedman e o baterista Nick Menza para o quarto álbum do Megadeth, contando ainda com o fiel escudeiro Dave Ellefson no baixo. “Holy Wars… The Punishment Due” dá o tom do disco, com um thrash metal muito bem elaborado, preparando para a fantástica “Hangar 18” e seus solos incendiários de Friedman e Mustaine, até hoje uma das melhores músicas da banda. O pau continua comendo solto com “Take No Prisoners”, ótima música que teria se beneficiado de um vocal melhor do que o de Mustaine. “Five Magics” é um pouco abaixo das anteriores, mas não chega a comprometer e mais uma vez Mustaine e Friedman se mostram bem entrosados. A acelerada e pesada “Poison Was the Cure” levanta o nível novamente, e “Lucretia” (uma das poucas parcerias do disco, assinada por Mustaine e Ellefson) confere um pouco de variedade ao álbum, tendo uma certa influência de hard rock. Outro dos grandes destaques de Rust in Peace, a ótima “Tornado of Souls” (mais uma parceria entre Mustaine e Ellefson), vem na sequência atestando o alto nível de inspiração da banda – apesar de ser outra que merecia um vocal melhor – e Marty Friedman mais uma vez se destaca com um solo memorável. “Dawn Patrol”, última das três parcerias entre os dois Dave, é conduzido pelo baixo do autor da música (Mustaine só escreveu a letra) e traz um vocal bastante curioso do chefe, na que provavelmente é a mais fraca das músicas do disco. “Rust in Peace… Polaris” recoloca o disco no eixo e o termina em alto nível, especialmente considerando o final com o pé no fundo do acelerador. O álbum me passou despercebido em 1990; anos depois corrigi a injustiça que lhe fiz adquirindo o CD com quatro bônus, “My Creation” e as demos para “Rust in Peace…”, “Holy Wars…” e “Take No Prisoners” (com Chris Poland, que tinha temporariamente voltado ao grupo). O Megadeth lançou vários discos muito bons, mas este é Top 3 da banda para mim.

Marcelo: Dave Mustaine, David Ellefson, Marty Friedman e Nick Menza (meu destaque, o que ele implementa aqui nas baquetas é matador) estão afiadíssimos neste álbum, isso é inegável, exibindo um nível técnico que, de certa maneira, ainda era raro no heavy metal e no trash metal, e no intervalo entre as obras-primas do Metallica …and Justice for All (1988) e Metallica (1991), esse disco foi uma boa opção. Ouvindo-o depois de todos esses anos (minhas audições desse lançamento ficaram lá mesmo pelos anos 1990), talvez eu o devesse ter colocado em minha lista – mas não em 1º lugar.

2° Judas Priest – Painkiller [97 pontos]

Anderson: Judas Priest não era nenhuma novidade quando lança Painkiller, mas de fato o que se percebeu aqui foi uma mudança substancial (e qualitativa) na sonoridade da banda. Elementos que eles tinham abandonado há tempos como a velocidade, estão novamente presentes. Esse álbum reposiciona o Judas Priest perante muitos que ainda não conheciam a banda, e digo isso por experiência própria. Minha geração cresceu ouvindo as novidades dos anos 1990 e foi conhecer muitos clássicos anos depois, até porquê o acesso a música para grande parte dos jovens brasileiros se resumia ao rádio e a fitas e CDs piratas, o que limitava muito a gama de bandas e estilos, ainda mais em um país que não é do rock e metal. Sobre o álbum, é impossível olhar para as músicas sem começar a cantarolar mentalmente todas elas, mesmo sem ouvir o disco possivelmente a anos, os hinos são entoados instantaneamente. Porém, como dito, tratava-se de 1990 e novos ares estavam chegando, por conta desse contexto, eu posicionei o disco apenas no top 5 e não em um top 3.

André: Já fui mais crítico a este disco e já o achei overrated. Mas dou meu braço a torcer, foi um ótimo lançamento do Judas. Embora eu ainda prefira seus discos setentistas, a banda aqui se mostra mais azeitada do que nunca e obteve uma performance e composições marcantes. Não vou reclamar como da vez anterior, Painkiller dá razões de sobra para ser o álbum preferido do Judas de muita gente.

Daniel: Sei que nesta sou minoria, mas, apesar de uma faixa-título entre as melhores canções da discografia da banda, o álbum Painkiller não me comove. A produção exagerada me retira consideravelmente da imersão, em especial quanto às guitarras, com timbres um pouco esquisitos para o meu gosto. E, além, há algumas canções pouco inspiradas como “Leather Rebel”, “Metal Meltdown” e “Between the Hammer & the Evil”, as quais não me empolgam nada. Gosto bem mais da fase setentista do grupo, quando eles criaram a forma de fazer Heavy Metal como conhecemos hoje.

Davi: Em 1986, o Judas Priest decidiu lançar um álbum duplo que se chamaria Twin Turbos, onde um álbum seria mais voltado para o hard rock e outro seria mais heavy. Com a negativa da gravadora, o jeito foi dividir o lançamento em dois LPS: Turbo e Ram It Down. Os dois trabalhos dividiram opiniões. O primeiro por fugir da proposta do grupo e o segundo por contar com um tracklist que era abaixo do esperado. Pois bem, Painkiller veio para colocar tudo no lugar. O disco que marca a estreia de Scott Travis foi um verdadeiro soco na cara. O som veio explosivo, com um Rob Halford endiabrado e um tracklist empolgante. A entrada do novo baterista ajudou no impacto, já que o músico tinha um estilo diferente de Dave Holland, tocando com mais peso e usando e abusando do pedal duplo. Os destaques ficam para “All Guns Blazing”, “Night Crawler”, “A Touch of Evil”, além da clássica faixa-título.

Diogo: Eu sou muito fã do Judas Priest da década de 1970, muito mesmo, inclusive considero Rocka Rolla (1974) um belo disco, mas o tempo passou e hoje em dia admito que Painkiller só não é melhor do que Stained Class (1978) e Sad Wings of Destiny (1976), pois esses são absolutos em minha preferência, desbravando caminhos pouco explorados e influenciando quase todos que se prestaram a fazer heavy metal nos anos posteriores. Quantas bandas, em um estágio maduro da carreira, com mais de dez álbuns de estúdio nas costas, tendo experimentado e evoluído constantemente, prestam-se a editar o lançamento mais pesado, técnico e veloz de sua trajetória? Isso em uma época na qual o heavy metal já não estava em tanta alta assim, pois se engana quem acha que Painkiller foi um sucesso instantâneo. Nossa apreciação em retrospecto e a atual aclamação dão essa ideia, mas essa quase reinvenção do grupo não teve tanto êxito comercial quanto aquele conquistado na década anterior e teve a continuidade comprometida após a saída de Rob Halford e cinco anos de posterior inatividade. Artisticamente, contudo, é quase impossível ser apreciador de heavy metal e negar o potencial gigante de todo o tracklist. Não há sequer uma música digna de acionar o botão skip. A faixa-título é muito mais do que dotada de uma das melhores intros de bateria da história, é uma das canções-símbolo do heavy metal, é exemplo inegável de uma banda que não sossegou e manteve-se ligada naquilo que os grupos mais jovens estavam fazendo, incorporando em sua sonoridade, mas sem agir como seguidores de modismos. Quantos guitarristas de heavy metal evoluíram como Glenn Tipton e KK Downing e quantos relaxaram sobre os louros do passado e nunca mais ofereceram performances tão boas quanto aquelas registradas no início da carreira? Tenho certeza de que o segundo caso é muito mais frequente. Preciso ainda destacar a grandiosa “One Shot at Glory”, uma das minhas favoritas do Priest.

Fernando: Meu disco preferido do Judas. Um retorno triunfal e brutal ao metal mais veloz e agressivo. Com o novo baterista Scott Travis, o Judas entrega faixas ultra-rápidas e cortantes como “Painkiller” e “Metal Meltdown”. Mas não são só elas. O repertório do disco é digno de coletânea. Rob Halford atinge notas sobre-humanas. Um clássico absoluto do heavy metal mundial.

Leonardo: Depois de dois discos irregulares, o Judas Priest retornava com seu disco mais pesado e agressivo, renascendo para os anos 90. O nível do disco é todo muito alto, e a produção de Chris Tsangrides faz tudo soar no seu devido lugar. Clássico atemporal indiscutível.

Luis Fernando: O álbum que reinventou o Judas Priest! O Priest tem alguns grandes álbuns de metal em sua discografia, mas o mais popular entre eles, tanto em termo de crítica quanto popularidade é, sem dúvidas, Painkiller. Um disco que se distancia de seu hard anterior e aproxima-se do power metal, do speed metal, mais pesado que o heavy tradicional, em alguns momentos, beirando o thrash metal. O disco marca a estreia de Scott Travis nas baquetas, trazendo mais personalidade à essa nova fase e uma energia renovada. Assim como o Megadeth, a banda veio ao Brasil em 1991 naquela 2ª edição do Rock in Rio. Foi o disco que culminou a saída de Rob Halford para carreira solo.

Mairon: Depois de ficar correndo atrás do próprio rabo durante boa parte da década de 80, o Judas Priest finalmente decidiu sair correndo atrás de um gato, e como um ótimo cão de guerra, farejou no heavy metal tradicional a melhor opção para gravar um álbum seminal. Painkiller possui um lado A simplesmente perfeito. Só a introdução da faixa-título já vale a aquisição do LP, mostrando como Scott Travis teve muito para a adicionar ao som da banda (só eu acho ele o melhor baterista que tocou no grupo), mas ainda temos a pegada “Hell Patrol”, a fúria de “All Guns Blazing”, o riff veloz de “Leather Rebel” e K. K. fritando os miolos na magistral “Metal Meltdown”, a grande música do álbum. Só essas cinco já colocam Painkiller fácil entre os 10 melhores lançamentos de 1990, mas ainda temos a violência ignorante de “Between the Hammer & The Anvil – e dê-lhe rifferama – e “Battle Hymn”, mostrando um pouco do que o Judas faria 20 anos depois a partir de Nostradamus, e que fizeram com que Painkiller subisse alguns degraus a mais na minha lista. E como Rob Halford está cantando, que loucura. Acho que essa é a melhor performance da carreira. Aliás, com exceção de Ian Hill, que sempre fez um feijão com arroz básico, todos os demais estão em um momento único em suas carreiras. Os solos de K. K. e Tipton são dotados de muita técnica, e Travis, bom, já falei que o cara é o melhora batera que tocou no Judas. A turnê deste trouxe o quinteto ao Brasil para a segunda edição do Rock in Rio, em um dos melhores shows do grupo que já ouvi e vi (pena que ainda não saiu em DVD).

Marcello: Em 1990, o Judas Priest vinha de dois discos muito criticados, ainda que um deles tivesse sido bem-sucedido comercialmente (Turbo), e enfrentava sua primeira mudança de formação em dez anos, com a saída de Dave Holland para a entrada de Scott Travis. O novato estreou com o pé direito, pois o álbum abriu com sua artilharia na faixa-título, rápida, pesada e brutal como nunca a banda fizera antes. “Hell Patrol”, na sequência, diminui a velocidade, mas mantém o peso, trazendo outra introdução de bateria – Travis se revelou o mais pesado dos bateristas do Judas, o que contribuiu para reabilitar a banda diante dos fãs ressabiados com os discos anteriores. “All Guns Blazing” traz um daqueles refrões para berrar junto de Halford nos shows, e “Leather Rebel” e “Metal Meltdown” abrem com riffs acelerados de guitarras – aliás, Glenn Tipton e K. K. Downing estão endiabrados no disco, com solos e duelos muito bem feitos e bases pesadíssimas – que se casam à perfeição com os dois bumbos de Travis. À essa altura os fãs de heavy metal estavam no paraíso. “Night Crawler” diminui um pouco a velocidade e soa como uma pausa para respirar, mas é uma boa música na linha do Judas do começo dos anos 80, com o charme de uma introdução soturna. “Between the Hammer and the Anvil” continua o clima soturno com peso menor, fazendo um link com “Ram it Down” – ainda que seja melhor do que a maioria das músicas desse álbum. “A Touch of Evil” é, para mim, um dos destaques, bem elaborada e com as guitarras sintetizadas que marcaram “Turbo”, que voltam a dar as caras na introdução de “Battle Hymn”, a vinheta que introduz “One Shot of Glory”, outra música que não faria feio nos discos do começo dos anos 80, e encerra o disco muito bem. Painkiller é um disco dividido, com as músicas mais pesadas se concentrando no lado A, mas em nenhum momento perde a intensidade que o torna um dos discos mais apreciados do Judas Priest. Pena que Rob Halford tenha saído logo depois, e embora Ripper Owens fosse muito bom, a banda se perdeu um pouco.

Marcelo: Como o Judas passou de seu material sem sal dos anos 1980 para esta obra-prima do heavy metal é um dos mistérios da história da música – Painkiller é um dos discos mais METAL de todos os tempos. Outro que eu não escutava há tempos, foi uma boa pedida vê-lo entre os 10 melhores de 1990. Além disso, tem “Between The Hammer & The Anvil”, uma das minhas favoritas do Judas Priest e, sem dúvidas, das mais subestimadas deles.

3° The Black Crowes – Shake Your Money Maker [95 pontos]

Anderson: Algumas bandas chegam quebrando tudo e aqui está um exemplo. Desde o lançamento foi aclamado por público e crítica, frequentou os mais altos patamares das famosas listas como Billboard e, só nos EUA, venderam mais de 5 milhões de cópias. Só por aí é possível ter uma noção do que estamos falando. Independentemente de números, a questão é que o disco é muito bom de fato! Clássicos absolutos como “Jealous Again”, “Seeing Things”, “She Talk to Angels” ou “Hard to Handle” estão presentes, e mesmo as demais preenchem o disco de modo exemplar. Eu gosto de tratá-los como uma renovação no Southern Rock, apesar de não ser uma unanimidade pensar desta forma, entretanto o fato é que chegaram forte com esse álbum criando uma grande expectativa de futuro, se isso se concretiza depois é papo para outra lista. Eu trato como 10/10, só não coloquei em primeiro, pois, a competição foi alta no ano.

André: Gosto mais do seguinte Southern Harmony and Musical Company [1992] e do disco dos pelinhos, mas este de estreia deles também é legalzinho. Ótimo disco de southern/blues rock, cuja a primeira faixa “Twice as Hard” é a que mais gosto. Gosto também quando eles caminham para os lados do hard rock como em “Could I’ve Been So Blind”.

Daniel: Unindo referências musicais como Faces, Stones e Aerosmith; a estreia do Black Crowes é um disco até meio subestimado quando se compara à sua excelência musical. Peso, unido a toneladas de melodias, tudo guiado pela guitarra infernal de Rich Robinson, tornando os vocais de seu irmão Chris ainda melhores. Uma atualização (para a época) do maravilhoso Southern Rock, agressivo e tocante, ao mesmo tempo. Em tempo: as belíssimas “Seeing Things” e “She Talks to Angels” são de arrepiar.

Davi: Grande estreia de uma das melhores bandas que surgiram na década de 90. Os irmãos Robinson chamaram a atenção, na época, ao vir com um som que tinha um pé no rock de garagem dos Rolling Stones, outro pé no southern rock, sem soar datado. O trabalho vocal de Chris Robinson – forte e emotivo – sempre foi um diferencial e isso já se fazia presente nesse debut. O disco começa de cara com 3 canções que se tornaram clássicos do grupo; os rocks “Twice As Hard” e “Jealous Again”, além da balada “Sister Luck”. Outra faixa muito celebrada é a releitura que fizeram de “Hard to Handle” (Otis Redding). E, de fato, a versão ficou muito boa. Também gosto muito de “Struttin´ Blues”, “Stare It Cold” e da balada “She Talks to Angels” (mais um clássico dos garotos de Atlanta). Discaço que servia como um belo aperitivo do que estava por vir. 2 anos depois, eles lançariam o que considero seu melhor álbum… o belíssimo The Southern Harmony and Musical Companion.

Diogo: Este é um disco que deve ter sido muito legal de ouvir quando foi lançado. Não é que não houvesse outras bandas praticando uma sonoridade menos glam metal no mainstream do rock “não alternativo”, vide Tesla, Badlands e até mesmo o Cinderella pós-1988, sem falar no debut do Guns N’ Roses. Só que nenhuma delas investia nessa sonoridade mais esparsa, tipicamente sulista, com mais piano e órgão, quanto o The Black Crowes. A malemolência está em um nível completamente diferente, e isso destacou o quinteto da Geórgia. Fazia um bom tempo que não ouvia o disco, e por bem pouco não o incluí na minha lista. Tive uma fase mais forte como ouvinte da banda na década passada e recomendo a leitura deste artigo, colaborativo com vários colegas do site, para que tenham uma ideia melhor dos motivos pelos quais julgo que a presença do grupo nesta edição é merecida.

Fernando: No meio de tanta distorção dessa lista, um respiro mais retrô. Mistura de blues rock, soul e hard rock setentista com pegada moderna – para resumir, é como se os Rolling Stones fizessem um disco bom no início dos anos 90. Hits como “Hard to Handle” e “She Talks to Angels” trazem carisma, energia e reverência aos Stones, Faces e ao southern rock. Estreia cheia de alma e atitude.

Leonardo: O disco é divertido, mas cansativo, uma vez que soa como um apanhado de tudo que foi feito sob o rótulo de Southern Rock ou Blues Rock nos anos 70. Diverte na primeira audição, não me anima a ouvir uma segunda vez.

Luis Fernando: Esse disco foi minha escolha número 1 como o melhor da década, mas misteriosamente ele está não está na primeira posição desta lista. Se o hair metal/hard rock e o grunge era o que realmente inundavam as rádios neste ano, nesta virada de década o mundo talvez precisasse de algo novo pra romper esses estilos. E o Black Crowes chega com os dois pés na porta. Shake Your Money Maker abraçou as influências soul do R&B, com aquela arrogância dos Stones e uma certa conexão com o Southern Rock. Teve 4 singles de sucesso (“Jealous Again”, “Hard To Handle”, “Twice as Hard” e a belíssima “She Talks to Angels”) que culminou a banda ao estrelato. É definitivamente um disco que trouxe a alegria de volta às paradas.

Mairon: Pode parecer clichê, mas sempre achei os corvos como a melhor representação do que seria o Led nos anos 90, com pitadas de Rolling Stones. O som é muito setentista, porém adaptado para uma era pós-guerra fria, e com aquele arzão rural das fazendas britânicas exalando em cada poro dos sulcos do vinil de uma banda estadunidense. Para uma estreia, é fabuloso o que os caras fazem aqui. Logo de cara, uma pedrada na forma de “Twice As Hard”, mostrando todo o talento dos irmão Robinson em chupar as inspirações do outro lado do Atlântico e criar algo novo muito bom, mas com todo o tempero britânico. O mesmo vale para “Hard to Handle”, “Struttin’ Blues” e ” Porém, há momentos puramente estadunidendes. Afinal, a baladaça “Seeing Things” se tivesse os vocais mais roucos estaria tranquilamente em um disco de Joe Cocker ou Leon Russell, ainda mais com o coro vocal feminino e aquele solo lindo do órgão de Chuck Leavell, que dá mais ar estadunidense para a coisa. A agitada “Stare It Cold” e “Thick N’ Thin” também levam por caminhos sulistas, tipo de um ZZ Top ou Black Oak Arkansas, mas com um cheirão de modernidade para algo criado nos anos 70. Até a baladinha “Sister Luck” é bem interessante, e remete fácil ao que o Guns faria no ano seguinte em sua adaptação para “Knockin’ On Heaven’s Door”, ou seja, uma filhota de Bob Dylan. E falando em balada, como “She Talks to Angels” é linda né? Dá um prazer enorme ouvir, assim como o disco em sua integridade. Tudo se encaixa de maneira muito agradável, e não à toa, só melhorou nos álbuns seguintes. Não entrou na minha lista final, mas é um belo disco para representar 1990.

Marcello: Conheci o Black Crowes por meio de seu segundo disco, The Southern Harmony and Musical Companion, que permanece sendo meu álbum favorito da banda. O primeiro álbum traz os Corvos em configuração de quinteto, ainda que com o apoio de ninguém menos que Chuck Leavell nos teclados. E o ex-Allman Brothers que acompanha os Stones há décadas deve ter se sentido em casa, porque a influência de Rolling Stones é visível em várias músicas, especialmente nas guitarras a la Keith Richards de Rich Robinson e Jeff Cease – que, até onde sei, só participou deste disco de estreia). O disco abre com duas de suas músicas mais conhecidas, ”Twice as Hard” (que soa como um mix de Led Zeppelin e Stones) e “Jealous Again”, uma das músicas do disco que mais foram apresentadas nos shows posteriores, seguindo com a balada “Sister Luck”; um início excelente, com três ótimas músicas em sequência. “Could I’ve Been so Blind” é um rock simples e direto, agradável, mas não muito memorável. A bluesy “Seeing Things” coloca em evidência o órgão de Leavell, e caberia bem num álbum americano ou inglês do final dos anos 60, especialmente pelos backing vocals, que em alguns momentos me fazem pensar em Joe Cocker dos primeiros álbuns (até Mad Dogs and Englishmen). A clássica “Hard to Handle”, de autoria de Otis Redding, é provavelmente a mais conhecida do disco, e essa versão é muito boa, com um belo solo de guitarra; essa música sempre me traz à cabeça “Man of Many Words”, que Buddy Guy e Junior Wells gravaram em 1972, mas nunca descobri quem copiou quem. O boogie de “Thick N’ Thin” lembra um pouco Savoy Brown na fase com Chris Youlden, acelerando o ritmo do álbum antes de outra música bem famosa, a balada “She Talks to Angels”, uma das melhores baladas dos Corvos. “Struttin’ Blues” (que de blues só tem o título!) sempre me faz pensar numa versão com um naipe de metais que nunca foi feita: a música teria ficado ótima com um Bobby Keyes e um Steve Madaio, que acompanhavam os Rolling Stones nos anos 70! E “Stare it Cold” encerra o disco como ele começou, com uma vibe bem Stones e uma slide guitar fantástica. Um dos melhores discos do Black Crowes, este álbum foi o pontapé inicial para uma carreira cheia de rolos, mudanças de formação, discos irregulares (incluindo o famoso ao vivo com Jimmy Page), mas para mim estabeleceu um padrão: sempre que a banda derivou para a simplicidade rock’n’roll deste primeiro disco, ela acertou, como no último álbum de estúdio, lançado no ano passado.

Marcelo: Que discaço! Um dos melhores dos Black Crowes na minha opinião, talvez o melhor. Ouvindo-o agora, depois de alguns bons anos sem colocá-lo na vitrola, arrependo-me de não o ter selecionado entre os meus 10 melhores, o disco é bom da primeira à última faixa, sem pular nenhuma (e agradeço o esquecimento, pois foi um parto chegar nos meus preferidos de 1990…). Como é bom ser fã de rock and roll! E que venha a discórdia: entre o do Megadeth e este, prefiro o dos corvos negros…

4° Alice in Chains – Facelift [90 pontos]

Anderson: Conheci o Alice in Chains com esse álbum fantástico e meio sem querer, uma vez que comprei o CD em uma promoção sem ter muita ideia do que esperar. Por muito tempo foi o que mais ouvi. Aqui o AiC se apresenta como uma banda crua, pesada, suja, com a cara do grunge. Seu significado para as mudanças de rumos no rock e metal dos anos 1990 podiam ser sentidos com essa pedrada chegando e alcançando patamares inéditos para o então movimento que se materializava em bandas diferentes entre si, inclusive musicalmente, mas unidas em essência. Clássico e, em minha opinião, talvez o melhor material dos caras. No mínimo o mais visceral. Além disso, o mundo conhecia dois ícones da música: o finado e cuja história é uma das mais tristes do universo de mortes do grunge, Layne Staley; e o outro, um guitarrista e compositor de mão cheia Jerry Cantrell, o grande capitão da banda. Impossível esse disco não estar nessa lista.

André: Não votei, mas é outra cuja entrada foi muito merecida. Adoro a Alice Acorrentada. Primeiro álbum com Cantrel descarregando riffs seminais de heavy metal, hard rock, doom, stoner e de tudo mais que precisar, um melhor que o outro. Um Layne Staley já afetado pelas drogas cantando daquela maneira arrastada e entristecida que aprendemos a amar e uma cozinha de baixo e bateria da mais alta qualidade. De longe, a melhor banda de Seatle. Como diria Giovani Imbrota, um disco “felomenal”.

Daniel: Facelift é uma espécie de prólogo do som que viria mais fortemente no ano seguinte. O disco surgiu entre o fim do domínio do Glam Metal (no mainstream) e a ascensão do Grunge. Graças ao talento do guitarrista Jerry Cantrell, o som do Alice in Chains é mais pesado, com influências de Heavy Metal, em faixas incríveis como “Man in the Box”, por exemplo. As interpretações vocais do saudoso Layne Staley são muito emocionantes. Baita álbum.

Davi: Embora o Nirvana seja considerada a banda que mudou a cara do rock na década de 90, eles não foram o primeiro representante do grunge a assinar com uma major (a primeira foi o Soundgarden) e nem a primeira a fazer sucesso nas rádios, quem conseguiu fazer a transição do underground para o mainstream foi o Alice In Chains com o hit “Man In The Box”. Facelift já chegou com tudo pronto. A banda veio com um trabalho afiado e com seu som já desenhado. O disco já traz todas as características do grupo: o som pesado, arrastado e, por vezes, melancólico. As linhas vocais de Layne Staley e as guitarras de Jerry Cantrell já se destacavam. O álbum é fortíssimo e traz clássicos do porte de “We Die Young”, “Bleed The Freak”, “Love, Hate, Love”, além da já citada “Man In The Box”. Trabalho fantástico que marca a chegada de uma das grandes bandas da década de 90.

Diogo: “Grunge” é um rótulo que eu ainda tenho certa dificuldade em engolir, pois a mim parece mais coerente como cena do que como um subestilo musical propriamente dito. O Alice in Chains, por exemplo, encaixa-se tranquilamente como um híbrido de alternative rock e alternative metal, com intensidades diferentes, a depender de cada lançamento. Ou alguém nega que as duas canções mais lembradas do disco, “Man in the Box” e “We Die Young”, têm um pé bem fincado no heavy metal, especialmente esta última? O lado mais depressivo e angustiado do grupo dá as caras nas boas “Bleed the Freak” e “Love, Hate, Love”, mas seria aperfeiçoado em lançamentos posteriores, mais bem resolvidos do que Facelift. É uma pena que a segunda metade do álbum apresente uma queda de qualidade bastante nítida em relação à primeira, motivo suficiente para que eu não mencionasse o Alice in Chains, mas é interessante ver um funk metal como “I Know Somethin (Bout You)” fazendo uma gracinha em um disco de uma banda geralmente tão tristonha.

Fernando: Estreia sombria e poderosa do Alice in Chains, que lançou as sementes do grunge com peso metálico. Muito de Black Sabbath é ouvido no som do Alice in Chains, mas como eles acabaram sendo relacionados ao movimento grunge isso fica um pouco escondido. “Man in the Box” e “Sea of Sorrow” mostram a combinação única de riffs densos, melodias arrastadas e os vocais melancólicos de Layne Staley. Um disco de transição entre o metal e a angústia dos anos 90.

Leonardo: O Alice In Chains é, para mim, uma daquelas bandas que quando acerta, acerta em cheio. O problema é que nem sempre eles acertam. As músicas mais pesadas e vigorosas de Facelift, como “We Die Young” e “Sea Of Sorrow” funcionam extremamente bem, com os ótimos riffs de guitarra e os vocais alternados de Layne Stanley e Jerry Cantrel. Já as músicas mais melancólicas não obtem o mesmo resultado. Mas esse lado da banda seria melhor trabalhado no disco seguinte, Dirt, a obra prima da carreira da banda.

Luis Fernando: O disco de estreia dessa banda maravilhosa que me faltam adjetivos para elogiar. Foi o primeiro álbum grunge de sucesso, também o primeiro que deixou uma bela impressão nas paradas de sucessos, muito por conta de “Man in the Box” e também é um dos discos mais influentes. Riffs e harmonias assombrosas que foram amplamente copiados e imitados, abrindo caminho ai pra discos como Nevermind, Ten e Badmotorfinger. E que tinha um vocalista que falava abertamente sobre seus problemas, que conferia um grau de intimidade e até uma certa vulnerabilidade às suas músicas. Sem dúvida, Layne Staley foi um daqueles que chamamos de gênio!

Mairon: O nascimento do grunge trouxe alguns pontos positivos, dentre eles com certeza o Alice in Chains. Facelift é uma poderosa estreia, que nos mostra pelo menos dois nomes fundamentais para o rock a partir de então: o ótimo guitarrista Jerry Cantrell e o excelente vocalista Layne Staley. Esse álbum contém a clássica “Man in the Box”, mas também destaco o peso de “I Can’t Remember”, o surpreendente embalo funk de “I Know Somethin’ (‘Bout You)”, a zeppeliana “Sunshine” e as arrastadas “Confusion” e “Love, Hate, Love”, para mim, as canções mais representativas do que era o Alice in Chains, com toda dramaticidade empregada através de um peso descomunal e da brilhante interpretação de Layne. Ótimo disco, que só foi o início de um carreira fantástica, ampliada ainda mais anos depois pelo excelente Dirt.

Marcello: Conheci o Alice in Chains em 1991, depois que o Pearl Jam me chamou a atenção para a cena de Seattle. Facelift é, na minha opinião, um dos melhores discos de estreia de uma banda de 1990 para cá. Majoritariamente composto pelo guitarrista Jerry Cantrell, o álbum começa com seis músicas fantásticas: “We Die Young”, que dá o tom do álbum (pesado, sem excessos, com letras depressivas), “Man in the Box” (com seu refrão inesquecível, com Layne Staley soltando o gogó e Cantrell fazendo o contraponto vocal), “Sea of Sorrow”, “Bleed the Freak”, “I Can’t Remember” e a longa “Love, Hate, Love”, cujo solo é considerado por Cantrell como seu melhor momento no disco. Uma sequência realmente matadora e raras vezes duplicada. “I Ain’t Like That” tem um riff meio estrangulado de guitarra, mas o refrão é ótimo, destacando-se na única música assinada pelos três instrumentistas (Staley contribui com as letras para cinco músicas). “Sunshine” coloca em destaque, como em tantas outras músicas, o dueto entre Staley e Cantrell, algo que se tornaria marca registrada do AIC; a letra fala da morte da mãe de Cantrell, a quem o álbum é dedicado. “Put You Down” tem um ritmo animado, diferente do disco, e mostra que Sean Kinney e Mike Starr formavam uma boa cozinha para a banda. Já “Confusion” tem uma pegada meio Pearl Jam – eu consigo ouvir Eddie Vedder cantando-a sem problema – mas isso não é problema. “I Know Something (Bout You)” é bem diferente, com um baixo funky de Mike Starr e guitarras mais limpas, mostrando que o grupo conseguia sair da caixa (men out of the box?). O álbum se encerra com “Real Thing”, outra música que diminui um pouco o peso, mas sem que isso ameace a qualidade. O Alice in Chains foi a primeira banda grunge a ganhar disco de ouro nos EUA, mas seu sucesso foi eclipsado pelo do Nirvana. Pena que Layne Staley nunca exorcizou seus demônios e nos deixou, pois, embora o atual vocalista William DuVall seja muito bom, o original é insubstituível.

Marcelo: Aqui a coisa é diferente… Grunge? Metal? Hard rock da pesada? O fato é que essa estreia foi impressionante! Eu não parava de escutá-lo, o vocal e as letras de Layne Staley e, sobretudo, a guitarra e os backing vocals de Jerry Cantrell, esse sim a espinha dorsal da banda. De todos os discos dessa lista, esse talvez seja o que mais ouço hoje em dia, envelheceu muitíssimo bem. Esse álbum ainda mantém os riffs glam-metal dos anos 80 em algumas faixas, o que lembra a banda anterior de Layne, Alice ‘N’ Chains, que era meio Guns N’ Roses. De fato, eles ficarão mais sombrios em Dirt, porém temos aqui um álbum fantástico, fico extremamente feliz de vê-lo entre os 10 melhores de 1990.

5° Slayer – Seasons In The Abyss [54 pontos] *

Anderson: A tríade mágica do Slayer é completada com Seasons in the Abyss, e mesmo que você não goste dele, tem que concordar! 10 entre 10 fãs incondicionais da banda vão clamar por esse álbum. Diria que nesse disco há um apanhado geral de Slayer, uma retomada das músicas rápidas mas sem abandonar o peso clássico. Além disso é o álbum de despedida de Dave Lombardo que retornaria apenas nos anos 2000. Considero um passo atrás dos outros dois clássicos da banda (Reign in Blood e South of Heaven) mas é por muito pouco, por outro lado uma das músicas mais legais da banda (para mim) está presente: “Skeletons of Society”. Enfim, um clássico obrigatório em qualquer top 10 de 1990. Lamento muito que tenha perdido pelo menos três oportunidades de ver os caras ao vivo…

André: Não acredito que quando vi a lista geral, percebi que eu tinha esquecido de pôr Empire do Queensrÿche na minha particular. Quem sabe poderia ter tomado o lugar deste Slayer, que no máximo dos máximos, considero mediano. Já temos thrash em excesso, este poderia dar espaço a muitos outros melhores de outros gêneros.

Daniel: Que fase vivia o Slayer naquela época! Mais uma obra brilhante do grupo, repleta de clássicos da banda – e do Thrash Metal: “”War Ensemble”, “Dead Skin Mask”, “Skeletons of Society” e, claro, a extraordinária faixa-título, uma das melhores canções de todo o Heavy Metal. Musicalmente, a obra mistura o que o grupo criou em Reign in Blood e em South of Heaven, com resultados impressionantes. Clássico.

Davi: Esse foi o primeiro álbum que ouvi do Slayer e foi o responsável por me tornar fã do grupo. Até hoje, me lembro de quando peguei esse CD emprestado e gravei em uma fitinha k7 onde ouvi à exaustão. O trabalho de bateria de Dave Lombardo – veloz, elaborado e enérgico – foi um dos fatores que mais me chamaram à atenção, na época. E reouvindo agora – mais de 3 décadas depois – o mesmo sentimento retorna. Ouçam com atenção o que esse cara aprontou em “War Esemble” que vocês irão me entender. O disco é absurdamente forte, com faixas destruidoras como “Dead Skin Mask”, “Expandable Youth”, além da histórica faixa-título. Musicalmente, tenho para mim, que os músicos tentaram fazer uma mistura de Reign in Blood e South of Heaven, trazendo uma sonoridade que era, ao mesmo tempo, agressiva e melódica. Indiscutivelmente, os caras acertaram em cheio.

Diogo: O clichê é dizer que Seasons in the Abyss é a combinação da velocidade de Reign in Blood (1986) com os tempos mais cadenciados de South of Heaven (1988). Eu adiciono a isso um importante componente de maturidade, especialmente de Jeff Hanneman como compositor, que alcançou seu nível mais pleno de excelência neste disco. Das mãos dele nasceram os destaques máximos de Seasons in the Abyss, que exploram a faceta mais extrema do grupo, caso de “War Ensemble”, herdeira da loucuragem de Reign in Blood, e de “Dead Skin Mask” e da faixa-título, exemplos da boa aplicação de melodias em meio a composições mais trabalhadas e ricas em dinâmicas. Erra quem pensa que canções mais arrastadas dão menor espaço para o brilho dos músicos. Dave Lombardo, desde sempre o instrumentista mais talentoso do grupo, brilha com grooves bem sacados, viradas envolventes e soluções rítmicas que dão um tempero especial a músicas que poderiam ser mais simplórias nas mãos de um baterista mais convencional. Felizmente, a mixagem dá o valor devido ao seu instrumento e o coloca em destaque. Gostar mais de Reign in Blood é plenamente aceitável, diria até previsível, mas Seasons in the Abyss é a manifestação artística máxima do Slayer.

Fernando: Último disco da formação clássica no auge criativo. Une a brutalidade de Reign in Blood com a atmosfera sombria de South of Heaven. Faixas como “War Ensemble” e “Dead Skin Mask” equilibram velocidade e groove com letras macabras. Porém a cereja do bole mesmo é a faixa título. Slayer afiando sua fórmula até o limite.

Leonardo: A crueza de Show No Mercy, a complexidade de Hell Awaits, a rispidez de Reign In Blood, e o clima soturno de South Of Heaven. Em Seasons In The Abyss, o Slayer misturou tudo que havia feito antes, e o resultado foi espetacular. Pesado, coeso, e ainda assim acessível. Última obra prima da banda norte americana.

Luis Fernando: Neste final de anos 80 e até meados dos anos 90 eu ouvia muito um som mais pesado. E o Slayer era uma das bandas que estavam nessa celeuma toda. Seasons in the Abyss é um disco rápido, violento, com riffs memoráveis, chega a ser até atmosférico. Isso é tudo o que eu me lembro dele, apesar de fazer muito tempo que não o ouço e ele não fazer mais parte de meu radar. Seasons tem, pra mim, algumas das letras mais memoráveis de sua carreira. É brutalidade do início ao fim, é o Slayer sendo o Slayer que conhecemos.

Mairon: Depois da velocidade absurda de Reign in Blood e do peso descomunal de South of Heaven, o Slayer conseguiu agregar ambas as características em um único som, e assim nasceu Seasons in the Abyss. Para os não-fanáticos pelo grupo, mas com certa simpatia, esse é o melhor álbum, talvez por que foi com ele que o quarteto revelou-se no Brasil, levados pelo épico clipe da faixa-título, que rolou muito na MTV da época. Mas também temos a lindeza de “Blood Red” – que riff -, o peso absurdo de “Expendable Youth” e a velocidade furiosa de “Born on Fire”, que complementam um excelente álbum, com clássicos matadores eternizados na faixa-título, “War Ensemble”, “Dead Skin Mask” e “Hallowed Point”, todas obrigatórias nos set lists do grupo a partir de então. Mesmo as obscuras “Spirit in Black”, “Skeletons of Society” e “Temptation” valorizam a maturidade de um grupo que abandonou as letras satânicas para definitivamente, cuspir ao mundo toda a merd@ que o ser humando cria. Com certeza, é o melhor disco para conhecer os caras.

Marcello: O bom de participar das novas listas é voltar a ouvir bandas que não ouço com frequência – e o Slayer é o melhor exemplo. Seasons in the Abyss é outro disco que poderia ter curtido muito mais se tivesse comprado em 1990, mas hoje não me diz muita coisa. É claro, é pesado, sujo, brutal, violento, como o que a banda fez na maior parte da sua carreira. Jeff Hanneman e Kerry King, naturalmente, continuam uma dupla de guitarras afiadíssima, Dave Lombardo (em seu último trabalho de estúdio em vários anos com a banda) atingia seu auge e Tom Araya faz o que se espera dele, sustentando tudo com seu baixo e cantando com o ardor que a música do grupo exige. “War Ensemble” abre os trabalhos jogando o ouvinte contra a parede com sua mescla de peso e velocidade, como convém a um álbum da banda. “Blood Red” é menos acelerada, mas sem perder a intensidade, e soa melhor aos ouvidos. “Spirit in Black” senta a botina novamente, mostrando que o Slayer não ia dar descanso ao ouvinte (mais uma vez, como convém: ninguém ouve a banda para relaxar). “Expendable Youth” diminui a velocidade, mas não o peso, e os riffs de guitarra memoráveis de Hanneman e King tornam essa uma das minhas favoritas do disco. O lado A se encerra com outra boa música, “Dead Skin Mask”, com excelentes solos e Araya soltando um vocal grave na introdução. No velho lado B, “Hallowed Point” não me chama muito a atenção, mas “Skeletons of Society” traz um overdub vocal que se destaca por ser algo raro na obra do grupo, e o desempenho instrumental de todos é um dos pontos fortes desta que é outra favorita da casa. “Temptation” também não se destaca muito para mim; nenhum problema na música em si, ela apenas me soa repetitiva no contexto do disco. Já “Born of Fire” traz a velocidade de volta e ainda acelera, fazendo com que o vocal se descole dela (quero ver alguém acompanhar…). A faixa-título, sombria, pesada e com menos distorção, praticament um mini-épico, fecha o álbum em alta nota, com variedade suficiente para justificar os mais de seis minutos de duração. Diferentemente de “South of Heaven”, “Seasons in the Abyss” não tem lugar na minha coleção, mas não é um disco ruim, de modo algum – aliás, consigo perfeitamente conceber a ideia de ouvi-lo mais vezes no futuro. O problema é meu: o Slayer é um dos melhores de todos os tempos no seu gênero, mas não é o meu tipo de som. Assim, veredito é: um bom disco, que talvez tivesse chance na minha lista se na época eu tivesse seguido a carreira da banda.

Marcelo: Sei que serei crucificado, mas sou um dos poucos que coloca este disco acima de Reign in Blood, mas atrás do By Inheritance do Artillery, o que não o desmerece de modo algum; pancada boa do início ao fim, pesado, soturno e vigoroso como deve ser.

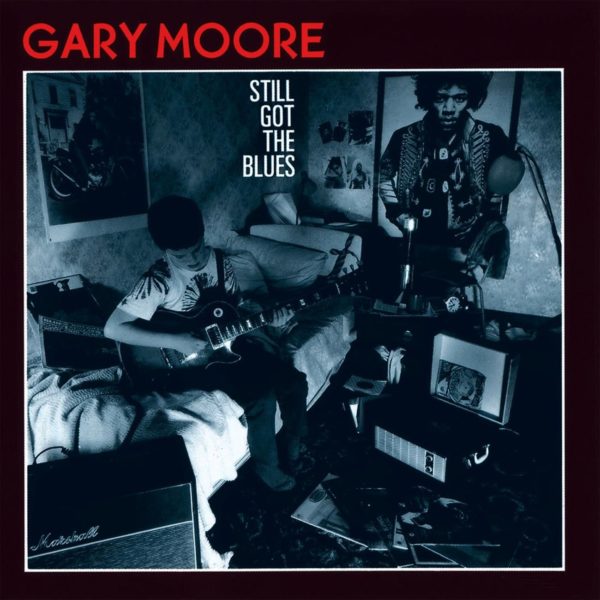

6° Gary Moore – Still Got the Blues [54 pontos]

Anderson: Imagino que ninguém apostava que Gary Moore mergulharia de cabeça no blues em 1990! O impacto desse material é, logo na premissa, forte. Agora, de premissa apenas não se sustentaria, o fato é que o disco é extremamente acessível para todos os públicos, apresenta realces rock n roll de quem sabe o que está fazendo, e ainda, tem uma carga emotiva decisiva e necessária para um álbum de Blues. Sua importância para o gênero é, também, passível de destaque, pois, ajuda a recolocar o blues no mercado, popularizando novamente o gênero. Clássicos como “Walking by Myself”, “Midnight Blues” e “Still Got the Blues” são até os dias atuais lembrados e cantados. Não coloquei o mesmo em minha lista, mas de fato é top 10 de 1990 com louvor.

André: Por uma alguma razão bizarra, tinha escutado o disco errado do cara ao qual havia escrito um comentário dizendo que o álbum era bonzinho mas não merecia um top 10. Ao ouvir o disco correto, este ótimo Still Got the Blues, fiquei surpreso com a animação, a variedade rítmica e a qualidade das composições do irlandês, muito diferente do outro ao qual havia ouvido por engano. Além do blues, tem muito hard rock, rock ‘n’ roll clássico e até umas leves pitadas em algumas canções que poderíamos chamar de progressivas. Até a voz de Moore está ótima aqui, isso que sempre preferi seu trabalho exberante como guitarrista ao de cantor. “Texas Strut”, “Too Tired” e “King of the Blues” foram as que mais gostei e daquelas que empolgam com solos muito bem feitos e um baixo lindamente gostoso de se ouvir. Por muito pouco não escrevo uma grande besteira aqui sobre esse ótimo disco que eu não conhecia.

Daniel: Eu tenho uma relação com este álbum que não me permite ser imparcial. Eu amo este disco. A guitarra de Gary Moore está inspirada como nunca, esbanjando um feeling absurdo. Seus vocais são emocionantes e combinam perfeitamente com a proposta sonora. Blues Rock vigoroso, com reverência aos clássicos do estilo (ouça “Walking By Myself”). A ‘cereja do bolo’ é a fantástica canção “Still Got the Blues”, uma das músicas da minha vida. Eu avisei: aqui não teria isenção para este trabalho.

Davi: Still Got The Blues marca uma virada na carreira de Gary Moore. O músico que vinha apostando em um som mais hard rock, decidiu fazer diferente e caiu de cabeça no blues. Lembro que foi com esse LP que descobri o guitarrista. A linda faixa título tocou bastante nas rádios e acabou me chamando a atenção. O disco é fantástico e traz um time estelar, contando com nomes como Albert Collins, Albert King, Bob Daisley, Nick Hopkins e Don Airey. A faixa responsável por abrir o LP – “Movin´ On” – é não mais do que ok, mas a partir da empolgante “Oh Pretty Woman”, a história muda. Sua versão de “Walkin´ By Myself” (Jimmy Rogers) soava divertidíssima e o disco ainda tinha espaço para verdadeiras pérolas como “Texas Strut”, “King of The Blues” e “Midnight Blues”. O trabalho de guitarra de Moore, como não poderia deixar de ser, é tecnicamente perfeita. Para mim, um dos melhores álbuns de sua carreira.

Diogo: Lembro muito bem da faixa-título tocando muitas vezes na Rádio Esmeralda FM, de Vacaria, lá por meados dos anos 1990, e eu achando o máximo. Para a minha mente pré-adolescente, aquilo era a personificação de feeling ao tocar guitarra. Não é que eu tenha passado a desgostar dessa música conforme fui amadurecendo, pois continuo gostando dela, mas a empolgação juvenil deixou de existir e muita coisa mudou em relação ao meu conhecimento sobre Gary Moore. Naquela época, eu não fazia ideia do que era Thin Lizzy e não conhecia a sólida carreira solo que Gary construiu nos anos 1980, como um guitarrista muito mais voltado ao hard rock, que é aquilo que realmente passei a admirar em sua trajetória. A guinada blues que começou em Still Got the Blues até tem seu charme, mas soa bem mais previsível e menos excitante do que o Gary dos poderosos Corridors of Power (1982), Victims of the Future (1983) e Wild Frontier (1987).

Fernando: Virada de carreira de Moore para o blues rock com classe e paixão. O virtuosismo está lá, mas é o sentimento que domina faixas como “Still Got the Blues” e “Texas Strut”. Convidados como Albert King e Albert Collins dão peso ao tributo honesto de Moore às raízes do blues elétrico.

Leonardo: Prefiro a fase hard rock do guitarrista, seja no Thin Lizzy, no G-Force ou em carreira solo. Mas o timbre, a técnica e principalmente o bom gosto de Gary Moore ao tocar guitarra impressiona em qualquer estilo. Não é algo que eu pare para ouvir, mas quando ouço, me agrada.

Luis Fernando: Eu me lembro nitidamente da primeira vez que eu ouvi Still Got the Blues e em como essa música me marcou naquele ano. Gary Moore foi conhecido por seu virtuosismo e versatilidade, transitando entre blues, rock e hard rock. Ele alcançou fama com bandas como Thin Lizzy e Skid Row (não, não aquela), além de uma carreira solo de sucesso. Still Got the Blues marcou o renascimento de Gary Moore como um ícone do blues, afastando-se do rock pesado para mergulhar em sonoridades clássicas. O álbum foi um sucesso comercial com músicas que se tornaram hinos, tocando em rádios mundialmente. Até hoje, é considerado sua obra-prima e um dos melhores álbuns de blues-rock da história.

Mairon: Sou um grande admirador da obra de Gary Moore, principalmente no Skid Row e no Thin Lizzy. Já em carreira solo, o irlandês lançou diversos discos excelentes, e outros bem fraquinhos, mas sempre curti quando ele puxava de suas influências hendrixianas para criar bons solos e mandar ver em faixas que acabaram se tornando clássicos de sua carreira. Aqui ele está voltado mais para o blues, como o nome já entrega, e temos um álbum bem dividido. O disco é recheado de blues para cima, vide “Moving On”, “Texas Strut”, “Too Tired” e “Walking By Myself”, só que o grande sucessso virou a baladaça da clássica faixa-título (talvez o maior sucesso de sua carreira), que hoje soa datadíssima, mas em 1990 abalou as rádios com sua orquestração poderosa . Os grandes destaques vão para a participação de Albert King em “Oh Pretty Woman” (baita blues com direito a um pequeno naipe de metais), e a lenta e arrastada “As the Years Go Passing By”, com uma interpretação vocal e guitarrística absurda de Moore, além do piano genial de Nicky Hopkins arrancando lágrimas. Belo disco, mas jamais em minha lista de 10 melhores de 1990.

Marcello: Esse, como o do Fish, tive em LP mas não comprei o CD – mas as melhores músicas do disco eu tenho em coletâneas ou álbuns ao vivo do mago irlandês da guitarra. Moore escancara no blues regravando quatro clássicos (“Oh Pretty Woman”, que ele provavelmente conheceu a partir de John Mayall; “Walking by Myself”, de Jimmy Rogers; “Too Tired”, do maluco beleza Johnny “Guitar” Watson; e “As the Years Go Passing By”, celebrizada por Albert King) junto com cinco composições originais. O álbum começa justamente com uma ótima original, “Moving On” – será que Gary estava falando de si mesmo? Afinal ele estava se movendo de um estilo para outro… Duas boas covers, “Oh Pretty Woman” e “Walking by Myself” mostram sua guitarra perfeitamente integrada ao blues (a primeira traz o mestre Albert King), e preparam o caminho para a linda faixa-título, que é basicamente uma releitura de “Parisienne Walkaways” (parceria entre Moore e Phil Lynott), mas ganha um significado especial no contexto deste álbum. Outra original, “Texas Strut”, inspirada em John Lee Hooker, espanta a melancolia de Still Got the Blues com seu riff pesado e andamento acelerado. “Too Tired” coloca nosso herói em dueto com Mr. Iceman, Albert Collins, e “King of the Blues” presta tributo a B. B. King. Após a longa “As the Years Go Passing By” (com lindo solo de piano de Nicky Hopkins), Moore encerra o LP com outra composição original, a sombria “Midnight Blues”. A edição em CD trazia mais três músicas, versões para “Stop Messin’ Round” (do Fleetwood Mac original), “All Your Love” (de Otis Rush) e “That Kind of Woman”, com a participação de seu autor George Harrison; atualmente, a reedição em CD inclui mais cinco bônus. Moore ainda lançaria bons discos de blues (incluindo meu favorito dessa fase, “Blues for Greeny”) e voltaria ao hard rock algumas vezes (inclusive no projeto BBM, com Jack Bruce e Ginger Baker). A mágica, entretanto, deu-se com Still Got the Blues, em que ele se cercou de ótimos músicos (como Brian Downey, Andy Pyle, Nicky Hopkins, Don Airey), embalou seu disco numa das mais belas capas da sua época e escolheu um repertório sensacional.

Marcelo: Tem “Still Got the Blues”, precisa dizer mais alguma coisa?!

7° Depeche Mode – Violator [51 pontos]

Anderson: A obra prima do Depeche Mode! Seria um erro não os apresentar aqui. Apesar de ser um estilo de rock que não me aprofundo é impossível olhar o que foi feito nos anos 1990 e não mencionar esse disco. Dentre os destaques na sonoridade colocaria as passagens de sintetizadores de modo sombrio, melancólico até. A relação intrínseca de rock e eletrônico também é algo que os caras fizeram muito bem, não só aqui, mas especialmente aqui, tornando-se uma referência no assunto. Enfim, gostando ou não da banda, ninguém pode negar que clássicos como “Enjoy the Silence” e “Personal Jesus” são figurinhas carimbadas em qualquer rádio rock do mundo. Clássico, merece um top 10.

André: Um pouco de teclados e pop para aliviar os ouvidos. Depeche Mode já havia entrado na versão anterior e muito merecidamente retorna. Sendo um disco com um tom mais obscuro e um jeitão mais “gótico/darkwave” os caras lançam o meu trabalho preferido deles e faixas como “Personal Jesus” e “Enjoy the Silence” continuam entre as melhores da discografia dos britânicos.

Daniel: Eu não tenho competência para falar se este disco é bom ou é ruim, pois eu não escuto este tipo de música e, portanto, não entrarei neste mérito. O fato de diluir o estilo monocromático da lista já é um ponto positivo. Porém, claramente, não fui feito para este tipo de som.

Davi: Violator marca uma mudança na forma de composição do Depeche Mode. De A Broken Frame até Music For The Masses, Martin Gore costumava compor quase tudo sozinho, chegando no estúdio com as demos extremamente redondas permitindo mínimas – ou nenhuma – mudanças nos arranjos. Aqui, eles decidem fazer diferente, pedem para que Martin venha com as demos com poucas informações, para que os músicos tenham maior liberdade criativa. E a jogada deu certo. Violator acabou se tornando um dos álbuns mais emblemáticos do Depeche Mode. O trabalho gerou grandes sucessos do grupo, como os clássicos “Personal Jesus” e “Enjoy The Silence”. Certamente, quem era vivo nessa época, ouviu essas músicas ao menos uma vez na vida, gostando ou não do trabalho deles. A ótima “Policy of Truth” e a fraca “World In My Eyes” também foram trabalhadas como singles e tiveram uma boa repercussão. O álbum é excelente e traz uma sonoridade que é, ao mesmo tempo, dançante e sombria. Fora as faixas citadas, também gosto muito de “Sweetest Perfection” e “Halo”.

Diogo: O Depeche Mode de Violator pode até compartilhar o rótulo synthpop com aquele de Speak & Spell (1981), mas o Depeche Mode do primeiro disco tem pouco a ver com aquele que lançou seu magnum opus em 1990. Synthpop pode até ser o rótulo adequado para se definir ao disco genericamente, mas nele abundam outras referências, como o gothic rock, o funk, a antiga dance music europeia e até mesmo o krautrock. Martin Gore atingiu um nível tão alto como compositor que ficaria difícil demais tentar se superar em lançamentos posteriores. Nenhuma das faixas é perda de tempo, mas o que o grupo atingiu em “Policy of Truth”, “Personal Jesus” e “World in My Eyes” está entre aquilo de melhor que a música pop concebeu nos anos 1990. Falar de “Enjoy the Silence” então, é brincadeira, pois é tranquilamente uma das obras máximas que a humanidade registrou em áudio. Pergunto-me se os músicos se deram conta do que tinham em mãos quando acabaram de mixá-la e a ouviram pela primeira vez na íntegra.

Fernando: É considerado uma das obra-primas do synthpop sombrio, com produção bem elegante e atmosferas minimalistas. “Enjoy the Silence” e “Personal Jesus” viraram hinos, misturando sensualidade, espiritualidade e melancolia em arranjos eletrônicos sofisticados. Um disco que definiu o som alternativo dos anos 90. Entretanto não consegue me pegar. Vai demorar para eu voltar nele.

Leonardo: Belíssimo disco do Depeche Mode. Introspectivo, minimalista, mas ao mesmo tempo cativante e melancólico… Se toda banda eletrônica soasse como o Depeche Mode, o mundo seria um lugar melhor.

Luis Fernando: Todos aqui tem aquela lista de “discos da minha vida” ou “bandas de minha vida”. E Violator do Depeche Mode se enquadra nas duas categorias. Que disco incrível, do começo ao fim. Violator “violou” a definição padrão da própria música popular. Explora temas pesados como a culpa, religião, fetiches, niilismo, misantropia e drogas que, segundo Martin Gore, representavam uma visão realista da vida e importantes a serem abordadas. Um disco pesado, denso, por vezes assustador e, ao mesmo tempo, chega a ser reconfortante.

Mairon: Quando falamos dos grandes nomes do synthpop e do techopop, como Pet Shop Boys, Erasure e Information Society, sempre esquecemos que atrás dos aparatos eletrônicos que revelaram os mesmos para o mundo existe um pai: Depeche Mode. O grupo britânico, surgido no auge da New Wave da década de 80, consagrou canções alegres e pelo menos três músicos talentosos: Vince Clarke (teclados), Andy Fletcher (teclados) e Martin Gore (guitarra, teclados, vocais). Em Violator, Gore tomou conta de tudo, e transformou o Depeche Mode de uma banda alegre para uma banda sinistra, dando origem ao que hoje conhecemos como Dance Music, e inspirando a criação de pelo menos dois grandes grupos da década de 90: Smashing Pumpkins e Flaming Lips. O LP apresenta faixas estranhas e conturbadas (“Sweetest Perfection”, “Blue Dress” e “Halo”), ritmos de difícil assimilação (a soturna “Waiting for the Night”, o embalo esquisito e quadrado de “Policy of Truth” e a tecladeira confusa de “Clean”) e três canções que marcaram época: a confusa “World in My Eyes”, o super-hiper-mega-colossal hit “Enjoy the Silence” (e viva os bailinhos juvenis da década de 90), que qualquer cidadão que tenha ouvido rádio um dia certamente já ouviu, e a dançante “Personal Jesus”, que assim como “Enjoy the Silence” e “Just Can’t Get Enough” (do primeiro álbum do grupo, Speak & Spell, de 1981), é uma das canções mais conhecidas do quarteto. Tudo isso é embrulhado em um pacote que quando atinge o martelo, a bigorna e o estribo, enviam automaticamente ao cérebro uma mensagem: “Faça o corpo dançar“, e você fica dançando, sem um ritmo específico, mas dançando, por dias e dias com as grudentas faixas desse ótimo álbum. Platina tripla nos states, três clássicos eternos e um dos melhores discos que o synthpop já produziu, simplesmente isso é Violator. Muito feliz de vê-lo aqui.

Marcello: Minha irmã tinha o disco, então lembrava de algumas músicas. Desde a metade da década o Depeche Mode vinha fazendo bons trabalhos como Music for the Masses e o duplo ao vivo 101, que demonstravam o amadurecimento do quarteto. Martin Gore trouxe nove composições de alto padrão, fazendo de Violator um dos melhores discos da banda. “World in my Eyes”, a abertura, soa hipnótica, com os vocais graves de Dave Gahan mixados relativamente baixo – na música seguinte, “Sweetest Perfection”, cantada por Gore, isso não ocorre. “Personal Jesus”, uma das músicas mais conhecidas do disco para mim, tocou em muitas festas que participei nos tempos de universidade, quando esse álbum era novidade; o eco dos vocais e o ritmo obsessivo da música raramente funcionam para o meu gosto, mas neste caso o DM acertou na mosca, pois ela faz parte da minha seleção de melhores do grupo. “Halo” é outra música que me transporta ao passado e sempre me saltou aos olhos (ou aos ouvidos?) ao ouvir o disco, e revisitá-la para esta lista não foi diferente; “Waiting for the Night”, com os vocais de Gahan e Gore, é lenta e um pouco perturbadora, com um clima diferente das demais, algo que nunca consegui descrever bem. Em compensação, a fantástica “Enjoy the Silence” vem logo em seguida, melhor música do álbum, com uma guitarra que me remete à de Bernard Sumner (do New Order) e o vocal meio melancólico de Gahan com o merecido destaque. “Policy of Truth” levanta um pouco o astral, com seu ritmo mais dançante, e é mais uma que me remete aos tempos em que Violator era novidade. Já “Blue Dress”, na sequência, não me chamava muito a atenção 35 anos atrás – e continuou não chamando, à exceção do final meio bizarro. Felizmente, “Clean” encerra bem o álbum, com sua introdução viajante que se desenvolve em mais uma melodia agradável – apesar de falhar em um aspecto que é um dos pontos fortes da banda para mim, qual seja, a voz de Dave Gahan, que não me cativa nesta música em especial. Não sou muito de ouvir música eletrônica, mas respeito e aprecio bandas como New Order e o Depeche Mode. Pena que o quarteto só lançaria mais um álbum de estúdio, Songs of Faith and Devotion, antes da saída de Alan Wilder; a banda seguiu em frente mesmo com a morte de Andy Fletcher em 2022. A dupla Gahan e Gore continua lançando bons discos. Se tivesse me lembrado de Violator antes, possivelmente teria entrado na lista…

Marcelo: Gosto bastante desse disco, me remete aos extraordinários alemães do Kraftwerk. Outra obra que envelheceu bem, um ponto de virada na carreira do Depeche Mode – e tem a belíssima “Enjoy the Silence”, que tinha um videoclipe maravilhoso que passava direto na MTV; que bom que ele está na lista dos 10 melhores de 1990.

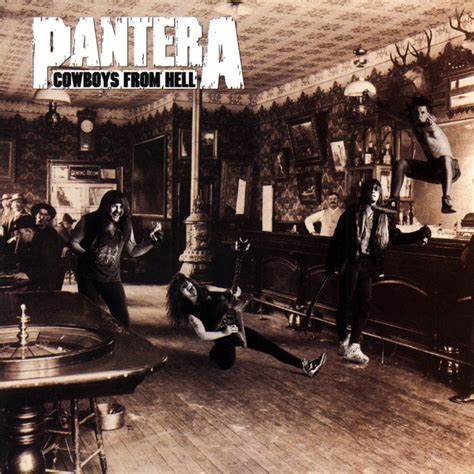

8° Pantera – Cowboys From Hell [34 pontos]

Anderson: Se por um lado o grunge começava a despontar internacionalmente, por outro o Thrash, assim como outras variações do hard e do metal, passavam por uma “reciclagem“ ou “modernização” o que no final das contas vai gerar um leque gigantesco de possibilidades ao longo dos anos 1990 e 2000, e sentidos até os dias atuais. O Pantera é um exemplo crasso desse momento, os primeiros discos da banda são irrisórios (o que são aquelas capas, deuses!?!) se comparados ao Pantera que desponta como grande banda pesada nos anos 1990. O Cowboys From Hell é o primeiro álbum pesado deles e nos brinda com peso, melodia e muita, mas muita agressividade. Não acho que esse álbum seja o melhor da banda, creio, inclusive, que ele se torna tão clássico depois de a banda já estar consolidada, foi redescoberto com o tempo. Porém de qualquer forma sua importância para a música o coloca nessa lista de melhores sem qualquer questionamento. É um clássico!

André: De uma fraca banda glam da década de 80 para um dos pioneiros do chamado groove metal. Tá aí uma história de uma grande virada de mesa da história da música que deu muito certo. Este Pantera é muito bom, uma pena que os discos seguintes não conseguiram transmitir a mesma magia deste. Um caminhão de clássicos da banda está neste disco e uma pena mesmo toda a história conturbada da banda (Phil Anselmo fazendo merdas, Dimebag sendo assassinado, Vinnie também não era fácil de lidar) que os fizeram breves, mas marcantes.

Daniel: Por razões alheias à música, eu peguei certo ranço do Pantera, mas, ao menos para mim, indiscutivelmente foi a mais importante banda do Metal nos anos 1990, ao menos em termos de mídia mainstream. Portanto, a presença de Cowboys from Hell aqui é mais que justificada. Álbum que transformou a sonoridade do grupo, saindo de uma farofa mequetrefe para um som pesado, repleto de groove, com a guitarra de Dimebag destruidora. As coisas ficariam ainda melhores no próximo disco. Justíssima presença na lista.

Davi: Aqui, começa a fase de ouro desses caras. Embora não seja o meu álbum favorito deles – o meu preferido sempre foi o Vulgar Display of Power – não tem como negar que é um belo disco e um clássico. Nesse trabalho, eles abandonam de vez a veia glam e começam a fazer um som mais pesado, mais groove, mais thrash. O time era impecável. Dimebag Darrell era um monstro. Vinnie Paul era outro que se destacava com uma pegada fora do comum, além de ter uma ótima técnica. E Phil Anselmo também se demonstrava um diferencial, provando ser um cantor altamente versátil, que tinha um bom alcance e um domínio vocal que permitia cantar limpo ou rasgado. Mesmo que eu prefira o Vulgar …, sou obrigado a reconhecer que é nesse LP que Phil Anselmo faz seu melhor trabalho vocal. Em relação às músicas, tudo o que tenho a dizer é que “Cowboys From Hell”, “Cemetery Gates”, “Psycho Holiday”, “Primal Concrete Sledge” e “The Art of Shredding” são clássicos absolutos.

Diogo: Em uma época de baixa para o heavy metal no mainstream, o Pantera foi uma das raras formações que conseguiu se consolidar e obter grande sucesso, com relevância artística e comercial. A cara do heavy metal norte-americano dos anos 1990 era representada pelo quarteto texano, pelo menos em sua faceta aceita pelo público mais tradicional. Meu preferido da banda, contudo, ainda tem um pé fincado nos anos 1980, e é justamente este Cowboys from Hell, que já mostra aquele groove cadenciado que caracterizou muito fortemente o grupo a partir de Vulgar Display of Power (1992), mas ainda com um pé no heavy metal mais clássico e melódico. O exemplo maior disso é “Shattered”, na qual Phil Anselmo bota pra fora sua melhor emulação de Rob Halford (Judas Priest). Diria até que resquícios da malícia glam também abundam, fazendo de Cowboys from Hell um disco mais alegre, festeiro e muito menos sisudo e raivoso do que o Pantera que despontaria logo em seguida. Mais um motivo para que seja meu preferido e faça jus a esta aparição.

Fernando: Marco zero do groove metal moderno, ou seja, junto do Roots do Sepultura, foi responsável por muita coisa questionável que surgiu no metal nos anos 90. A banda abandona suas raízes glam, que muita gente nem sabe que existiu, e entrega riffs mastodônticos, vocais raivosos e atitude de sobra. “Cemetery Gates” e a faixa-título mostram que o metal dos anos 90 viria com mais peso e menos maquiagem. Nascimento do Pantera como ícone.

Leonardo: O disco que provavelmente melhor demonstra a transição o metal dos anos 80 para os 90. Da primeira década, ele mantém os riffs e solos mais trabalhados, assim como os vocais mais cantados e agudos de Phil Anselmo. Mas, ao mesmo tempo, as afinações mais baixas e o groove de algumas músicas apontavam a direção que a banda seguiria em um futuro não tão distante. Com isso, o disco consegue agradar até quem não curtiria o que a banda faria na sequência da carreira.

Luis Fernando: Este sim eu comprei praticamente no lançamento. É, pra mim o disco que sintetiza o Pantera em toda a sua essência. É um álbum fundamental dentro do estilo chamado Groove Metal. Assim como o Rust in Peace, esse disco é de uma rifferama do começo ao fim. Numa época em que o grunge estava prestes a se tornar o estilo do momento e grande parte do metal do anos 80 já estavam sendo considerados ultrapassados, o Pantera foi como jogar uma brasa na lenha e acender aquela fogueira que estava praticamente se apagando.

Mairon: Confesso que me decepcionei com esse álbum. Desde a edição original acabei ficando no mínimo irritado com o que ouvi. Esperando algo na linha de Vulgar Display of Power, encontrei um rock mais do mesmo, com Phil Anselmo vez que outra fazendo algo interessante, um ótimo guitarrista (Dimebag Rules, tocava muito) e não muito mais para surgir em uma lista de dez melhores de 1990. Não dá para dizer que é um disco ruim, mas não consigo destacar uma cançãozinha se quer.

Marcello: Nunca gostei do Pantera. Reconheço as qualidades da banda e em especial a importância deste disco para o heavy metal dos anos 90, mas acho Phil Anselmo um sujeito – e um vocalista – insuportável. Ouvi à época e não gostei, então não me importei mais com a banda. Assim, registro minhas impressões sobre o disco e só. Os fatos são simples: Dimebag Darrell era um bom guitarrista, Vinnie Paul sabia muito bem como conduzir sua bateria e Rex

segurava as pontas no baixo, tudo isso para Anselmo vomitar as letras na nossa cara. A faixa-título em alguns momentos me lembra o (posterior) Undertow, do Tool, mas sem um vocal como o dessa banda. Já “Primal Concrete Sledge” escancara no peso e na velocidade, tornando fácil entender a razão para tanta gente adorar o disco. A seguinte, “Psycho Holiday”, é curiosa: a guitarra de Darrell pede um ritmo mais acelerado, mas Vinnie cadencia a batida. Confesso que o efeito me intrigou a ponto de ouvir a música mais vezes do que o resto do álbum. “Heresy” inicia com dez toneladas de chumbo derretido na guitarra e depois entra a bateria à moda do Slayer do começo da carreira; tudo ia bem até Anselmo começar a cantar – não gosto de sua voz, mas nessa música ela funcionou menos ainda. A longa “Cemetery Gates” é provavelmente a única música que sinto vontade de ouvir novamente por conta da introdução inesperadamente melodiosa, e traz até Anselmo cantando! Mas “Domination” volta ao padrão geral do disco e, se não compromete, também não se destaca para mim, apesar do bom solo ao final. “Shattered” abre com uma artilharia guitarrística, um riff extremamente pesado que antecede um vocal gritado que me lembrou um pouco o de “Painkiller”, do Judas Priest. “Clash with Reality” poderia bem se chamar “Clash with Musicality”, pois para mim é a pior do disco, sem nada que a redima. “Medicine Man” melhora um pouco o cenário, com uma introdução mais longa e Anselmo cantando parte da letra em seu registro natural. Mas aí vem “Message in Blood” e volta o problema de outras músicas que critiquei antes. “The Sleep” melhora bastante, em especial pela introdução acústica que dá alguma variedade. “The Art of Shredding” encerra o disco sem se destacar nem positiva nem negativamente. Como mencionei, entendo perfeitamente que muita gente adore o disco, mas este é outro que não é para mim. E mesmo não gostando da banda, lamento que Dimebag tenha morrido tão estupidamente e Vinnie, tão precocemente, negando aos fãs a chance de ouvir nova música deles. Mas de todos os discos, este e o do Artillery são os que nunca teriam entrado na minha lista dos melhores.

Marcelo: Esse estava na minha lista, mas, na revisão final, saiu. Talvez o problema seja com o Vulgar Display of Power, que considero uma das melhores pancadas de todos os tempos, e isso deve diminuir no meu julgamento o Cowboys from Hell. Grande disco, merece estar na lista.

9° Fish – Vigil in a Wilderness of Mirrors [32 pontos]

Anderson: Não enxergo relevância significativa para colocar esse material em um top 10 para o ano de 1990. Não existe nada nele que seja revolucionário ou se quer destaque criativo, não possui um apelo comercial relevante, não é uma obra prima do artista, não é proeminente do gênero musical em questão, enfim… Se destaca em ser demasiado extenso e se propondo ser mais do que realmente é. Tem algumas coisas interessantes, como “State of Mind” e” Big Wedge” … mas não passa disso. Não colocaria em um top 10, quiçá em um top 30.

André: Alguns eu sei que irão malhar o disco. Ignorem, eles não sabem o que dizem. Um disco magnífico do Peixe em que ele abre seu coração em faixas carregadas de emoção num progressivo lindo, típico dos melhores momentos do Marillion. Para mim, as maiores qualidades do disco são a variedade de diferentes influências de Fish em seu som. Tem progressivo, folk, sinfonias e até um acento pop muito bem vindo. Que belo baixo em “State of Mind”. “Cliche” a faixa que finaliza o disco é simplesmente divina. Gosto de muita coisa do que o Fish já lançou, mas este seu primeiro solo ainda é o melhor de todos. Uma pena que saiu o Living Colour para a entrada deste, mas para mim tudo bem porque gosto de ambos.

Daniel: Apesar de gostar do Marillion, nunca tinha ouvido a carreira solo do Fish. Escutei o disco com atenção e, apesar de ter gostado, penso que havia outras obras mais relevantes em 1990. Um álbum agradável, cujos melhores momentos são aqueles em que Fish faz uma sonoridade mais próxima a de sua ex-banda.

Davi: Gosto do trabalho do Marillion, especialmente da fase Fish. No entanto, não estou muito acostumado com sua carreira solo. Tenho apenas um disco na minha coleção – que, por sinal, gosto bastante – então não sabia muito o que esperar. Os primeiros álbuns do Marillion, apesar do alto nível, sofriam muitos ataques e muitas comparações com o Genesis. O que, vamos combinar, não era tão infundado assim. A primeira música daqui – a linda “Vigil” – resgata bastante dessa influência. Ao contrário da faixa seguinte, “Big Wedge”, que é muito bacana, mas soa mais pop, se aproximando mais da sonoridade que o Phil Collins fazia em seus discos solo. “The Voyeur (I Like to Watch)” também vai mais ou menos nessa linha – e me agrada. Do mais, gostei do solo que Janick Gers (sim, o próprio) fez em “View From The Hill”, e da belíssima faixa de encerramento “Cliche”. O disco traz influências diversas – passeando pelo folk, pelo pop e, é claro, pelo rock progressivo – e cativa. Fish sempre foi um excelente cantor, os músicos são ótimos, o álbum é bem produzido, agora esse é um trabalho que soa bastante lento em alguns momentos, o que pode desagradar alguns de nossos consultores. De todo modo, gostei do que ouvi.

Diogo: Este é o único entre os selecionados que não conhecia anteriormente. Deve ter sido indicado por alguém no posto mais alto e angariou alta pontuação, pois passa bastante longe do que eu esperava ver por aqui. Bom, mas nisso reside uma das coisas interessantes desta série, e ver um peixe fora d’água, um disco mais progressivo, em pleno 1990, tem lá seu charme. É meio óbvio dizer que lembra muito o que o Marillion vinha fazendo com Fish, mas é essa a impressão que fica ao longo do tracklist, pois os maneirismos do vocalista e seu jeito escocês de interpretar com seriedade ímpar esses temas transborda o tempo todo. Transborda também o fato de que, apesar de trilhar um caminho obviamente progressivo, a sensibilidade pop exibida em seus tempos de Marillion continua intacta, cunhando canções memoráveis, entre as quais a mais passível de um possível êxito comercial é “Big Wedge”. Não é nenhuma “Kayleigh” ou “Lavender”, mas tinha potencial para surfar as ondas das rádios menos convencionais. No geral, o disco é surpreendentemente coeso e variado. Vai ter gente lendo esta publicação e afirmando que esta inclusão é absurda, pois bem, eu digo: quem quer ler as listas de sempre sabe onde encontrá-las, nos lugares de sempre.