Ouve Isso Aqui: 1975 por Marcello Zapelini

Com André Kaminski, Daniel Benedetti, Davi Pascale, Mairon Machado e Marcelo Freire

Minha lista para 1975 é bem diferente daquela que elaboraria se estivesse em outro contexto, uma vez que muitos dos meus discos favoritos desse ano já foram abordados em outras listas. Assim, busquei colocar alguns discos que gosto muito e que, com uma ou outra exceção, imaginei que não apareceriam em outras listas. O resultado é que em três casos (Elton John, Nazareth e Jethro Tull), acabei selecionando meus discos favoritos desses artistas. Para escolher o disco nacional a coisa já ficou mais complicada, afinal, não me ligo muito em música brasileira, mas acabei encontrando uma pérola.

Caravan – Cunning Stunts

Marcello: Em 1975, o Caravan estava deixando seus dias de prog rock para trás, mas isso não quer dizer que não gravasse bons discos. O disco foi produzido por David Hitchcock, que estava simultaneamente trabalhando com o Renaissance (Scheherazade and Other Stories). A bela “The Show of Our Lives” começa com o piano do seu autor Dave Sinclair e introduz um novo Caravan, que inclusive estreava seu novo baixista Mike Wedgwood, também vocalista principal nessa música. Sinclair ainda é responsável por “The Dabsong Conshirtoe”, épico de 18 minutos que toma quase todo o lado B e é a melhor música do álbum, mesclando jazz, funk, prog e uma reprise da primeira faixa. O líder do grupo, o guitarrista/vocalista Pye Hastings, assina duas músicas: a alegre e rocker “Stuck in a Hole” e a suave balada “No Backstage Pass”. Wedgwood compôs (e cantou) mais duas, a baladinha “Lover” e a funky “Welcome the Day”, em que ele mostra seu talento nas congas, e o violinista Geoff Richardson escreveu a vinheta “Fear and Loathing in Tollington Park Rag” (e ainda faz o solo de flauta em “Dabsong…”). No instrumental, Richardson fez um belo solo de viola ao final de “Lover” e Hastings, que nunca foi um guitarrista-solo, se arrisca em algumas músicas, como “The Show of Our Lives” e “No Backstage Pass”. “Cunning Stunts” não se compara às obras-primas do Caravan como In the Land of Grey and Pink e For Girls Who Grow Plump in the Night, mas sempre achei que as críticas a este disco eram um pouco injustas; mais da metade do tempo a banda não pode ser chamada de prog, mas as músicas são muito legais e merecem mais atenção.

André: Espero não estar falando nenhuma atrocidade, mas senti que os sujeitos do Caravan gostaram de dois discos: Pet Sounds do Beach Boys e Close to the Edge do Yes. A influência de ambas as bandas, junto ao já conhecido som próprio de Canterbury gerou este álbum. Bem menos progressivo que seus anteriores, acredito que a banda optou aqui dar uma amaciada no seu som para ampliar o seu público. Não creio que conseguiram porque quase não ouço falar deste album quando se trata deles, mas ainda assim é um som gostoso e cativante de se ouvir.

Daniel: Cunning Stunts é um bom álbum do Caravan, embora não esteja no nível dos anteriores. É claro que a perícia instrumental dos músicos continua presente, em especial o guitarrista Pye Hastings, com ótimos solos. Aqui a banda diminui suas influências da música folk, apostando em um som bem elétrico, direto e acessível. E, particularmente, achei as orquestrações na suíte “The Dabsong Conshirtoe” um tanto quanto desconexas.

Davi: Esse é um trabalho muito criticado entre os fãs do Caravan e ouvindo o álbum consegui entender o porquê. Aqui, eles deixam de lado aquela veia mais psicodélica, mais experimental e apostam em um som mais clean, diria até mais pop. Como sempre gostei de música pop, o disco não me incomoda. Aliás, pelo contrário, gostei bastante. Claro… É um trabalho que foge das raízes do grupo, mas as faixas são muito bacanas e, obviamente, muito bem executadas. Do lado A, gosto bastante de “Stuck in a Hole”, “Lover” e “Welcome To The Day”. No lado B, o grande destaque fica para os 18 minutos de “The Dabsong Conshirtoe”. A faixa é tão envolvente que nem sentimos o tempo passar. Sabe quando o autor diz ‘se você se esquecer que está ouvindo tal banda, você irá encontrar um disco bem interessante’? Pois bem… Esse LP é um belo exemplo.

Mairon: Lembro até hoje do choque que foi ouvir Cunning Stunts pela primeira vez. Esperando algo na linha dos clássicos If I Could Do It All Over Again, I’d Do It All Over You e In The Land of Grey and Pink, fui pego de surpresa por um álbum om canções leves e/ou totalmente discrepantes daquele Caravan progressivo de Canterbury que encanta . Mas não que Cunning Stuns seja ruim. O disco amadureceu muito bem, principalmente a baladaça “Lover”, com um lindo arranjo orquestral, presente também em “No Backstage Pass”, outra linda faixa, graças ao novo baixista do grupo, Mike Wedgwood. O Caravan soa como uma espécie de Wings sessentista, ou seja, um certo ar de Paul McCartney nas composições, principalmente durante “Stuck In A Hole” e “Welcome the Day”, essa para mim a mais Wings do disco (até o vocal me remete fácil Paul), e com uma grata presença do moog. A faixa de abertura, “The Show Of Our Lives”, é uma canção que deveria ser legal para abrir um álbum conceitual sobre artistas. Mas há o velho Caravan de (apenas) três anos antes quando a agulha pousa no lado B, e podemos então desfrutar de “The Dabsong Conshirtoe” e suas seis partes que ocupam belos 18 minutos do vinil. Belíssima música, destacando o sensacional solo de moog durante “Ben Karratt Rides Again” e o solo de viola em “Pro’s and Con’s”. E o que é aquela sessão jazzística durante “Sneaking out the Bare Quare”? Lindaça. Baita som, repleto de variações, do jeito que um fã de Caravan curte. O disco em si não é Top 3 na discografia dos caras, mas vale E MUITO a conferida. Baita lembraça Marcello.

Marcelo: Há discos que soam como um brinde tardio à própria liberdade criativa — e Cunning Stunts é exatamente isso. Lançado em julho de 1975, ele mostra o Caravan num momento de maturidade melódica rara, quando o chamado Canterbury Sound começava a se fragmentar e perder o espaço para o rock mais direto e pesado. Mas o Caravan nunca foi banda de seguir modas: preferiu seguir tecendo suas paisagens sonoras de flautas, teclados e humor britânico refinado. O título do álbum — um trocadilho de pronúncia que beira o indecoroso — já denuncia o espírito provocador e bem-humorado da banda. Musicalmente, é uma aula de sutileza: progressivo sem ser exibicionista, jazzístico sem ser hermético, pop sem perder a complexidade harmônica e, no final das contas, um disco muito agradável de se ouvir. Ao escutá-lo para a lista do Marcello, depois de muitos anos sem sequer me lembrar dele, me fez perceber o quanto o Caravan dominava a arte de fazer canções que pareciam flutuar entre o bucólico e o cerebral, com melodias que se desdobram naturalmente, como conversas entre velhos amigos. Pye Hastings está em plena forma, tanto na voz quanto nas composições, e a longa suíte “The Dabsong Conshirtoe” resume o espírito do disco — inventivo, divertido e inesperadamente terno. É um álbum que convida o ouvinte a se deixar levar pelo encanto do detalhe, da leveza e da ironia. Meus destaques: “The Show of Our Lives”, uma das mais belas aberturas da carreira do grupo, “Stuck in a Hole”, um dos rocks mais gostosos de se ouvir da década de 70 e “The Dabsong Conshirtoe”, épica e espirituosa. A gema escondida: “Lover”, por seu romantismo tímido e flutuante, que mostra que o Caravan podia ser emocional mesmo quando soava cerebral. Da lista, só perde para o álbum do Hyldon.

Elton John – Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboys

Marcello: Em 1975 Elton John estava no auge do sucesso, e manteve a sequência impressionante dos anos anteriores lançando dois álbuns, este que selecionei e Rock of Westies. Nono disco de estúdio de Elton, Captain Fantastic… é um disco conceitual que narra as desventuras do pianista dos óculos bizarros e seu parceiro de composições Bernie Taupin do momento em que se conheceram até o sucesso em 1970. Os dois fizeram um disco mais ambicioso do que os anteriores, mas, ainda assim, repleto das belas melodias pop que tornaram Elton John um dos artistas comercialmente mais bem-sucedidos de todos os tempos. É difícil até destacar alguma música, mas “Tell me When the Whistle Blows” (com ótimo gostinho do Philly Sound da época), “Someone Saved My Life Tonight” (que fala de quando Elton quase se suicidou e foi salvo pelo amigo Long John Baldry), a faixa-título (que tem um swing irresistível), “Gotta Get a Meal Ticket” (com um riff matador do guitarrista Davey Johnstone), as lindas baladas “We All Fall in Love Sometimes” e “Curtains” são as minhas favoritas. Primeiro álbum da história a ganhar disco de ouro só com as encomendas das lojas (bons tempos em que qualidade musical e sucesso comercial se encontravam), Captain Fantastic… mostra o talento incomum de Reginald Kenneth Dwight e seu letrista fissurado no Velho Oeste num álbum definitivo: 50 anos depois, eles tiveram vários momentos de brilho, mas nunca fizeram algo que se comparasse com esse disco.

André: Embora eu tenha imenso respeito pelo Sir Elton John, suas músicas não me cativam. Não foi dessa vez.

Daniel: Que ótima lembrança. Este é um discaço de Elton John, no qual ele flerta mais com o Hard Rock (graças ao ótimo trabalho das guitarras de Davey Johnstone), mas sem perder as raízes da música norte-americana como o country, o blues e o soul, entre outras. Em um álbum conceitual, é importante ressaltar as letras de Bernie Taupin, que são emocionantes e dão coesão ao disco. E que música é “Tell Me When the Whistle Blows”!. Disco impressionante.

Davi: Sempre gostei muito do trabalho do Elton John. Principalmente, o período que vai de Elton John 1970 até esse Captain Fantastic and The Brown Dirt Cowboy. É um disco melhor do que o outro. Musicalmente, o álbum não traz muitas novidades, o que temos aqui é a sonoridade clássica do cantor mesclando rocks alegres com baladas tocantes, todas embaladas pelo piano de primeira grandeza de Elton e as letras impactantes de Bernie Taupin. Aliás, se temos um diferencial é justamente em relação às letras, já que esse disco é autobiográfico. Dentre as músicas aqui presentes, gosto muito de “Tower of Babel”, “(Gotta Get a) Meal Ticket”, “Captain Fantastic and The Brown Dirt Cowboy”, além da belíssima “Someone Saved My Life Tonight”. Excelente lembrança…

Mairon: Elton John é um artista que tive vários discos em minha coleção, mas com o passar do tempo acabei me desfazendo de quase todos, ficando apenas o (excelente) ao vivo 17-11-70. Este é um dos que esteve nas minhas prateleiras, e lembro que gostava de ouvi-lo vez ou outra, principalmente por faixas que agora, reouvindo novamente quase dez anos depois, ainda aprecio, como o delicado trabalho de crescendo da faixa-título, não tão grandioso quanto “Funeral For a Friend”, mas com belas passagens acústicas e um bom trabalho de guitarras, e a espetacular sequência de “We All Fall in Love Sometimes” e “Curtains”, que encerra magistralmente o disco. Elton se mostra um belo pianista em faixas como “Better Off Dead””, que me lembra bastante Queen, mas as faixas mais leves, vide “Someone Saved My Life Tonight” e “Tower Of Babel”, acho bem abaixo das demais, apesar de carregarem seu B de beleza na audição. Um nome que se destaca ao longo de todo o disco é a guitarra de Davey Johston, em especial em “Bitter Fingers” (com mais um bom trabalho de piano de Elton) e “Gotta Get a Meal Ticket”, rockaço tipicamente Elton John. Melhor faixa para a inspiração Motown de “Tell Me When the Whistle Blows” (que baita orquestração), para sair dançando pela casa, e deslize total para as inspirações latinas de “Writing”. Acho que Sir Elton John se perdeu em uma carreira de mais baixos do que altos (os anos 80 dele são terríveis), mas o Marcello resgatou com certeza um de seus grandes discos, que vale a pena citar, é uma peça autobiográfica da carreira de Elton ao lado do parceiro Bernie Taupin.

Marcelo: Poucos artistas dos anos 70 estavam tão conscientes de sua própria trajetória quanto Elton John. Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, lançado em maio de 1975, é o primeiro álbum de rock autobiográfico em larga escala — e talvez o mais honesto da carreira do cantor. Ao lado de Bernie Taupin, Elton revisita aqui a juventude de ambos, quando ainda lutavam para serem levados a sério na Londres pré-glam. O resultado é um retrato emocional e maduro de uma dupla que já dominava o mundo, mas ainda se via como dois garotos tentando provar seu valor. A coesão do álbum impressiona: cada faixa parece conversar com a seguinte, num arco narrativo que mistura vulnerabilidade, ironia e autoconfiança. Musicalmente, Elton está em seu auge — com arranjos grandiosos e um domínio absoluto do piano. É impossível não ser fisgado já na primeira faixa, que dá nome ao álbum. E há algo profundamente humano em canções como “Someone Saved My Life Tonight”, talvez sua melhor balada, em que confessa o peso da fama e do próprio destino. Meio século depois, o disco soa quase como uma carta de amor à própria arte de sobreviver na música. Como achei essa lista do Marcello excelente de se ouvir em conjunto, fiz uma playlist com os 6 álbuns e confesso que foi muito legal ouvir Elton John misturado com os demais listados. Para mim, esse sempre foi um de seus melhores — se não o melhor — trabalho. Meus destaques: “Someone Saved My Life Tonight”, emocionalmente devastadora em seus quase sete minutos, e “Tower of Babel”, na qual a dupla sintetiza toda a melancolia e o brilho dos anos 70 e que poderia ser uma belíssima faixa composta pelo Supertramp. A gema escondida: “We All Fall in Love Sometimes”, uma canção que poderia ser tocada eternamente sem perder o sentido. Ponto para o Marcello, mais um disco bastante agradável de se ouvir.

Jethro Tull – Minstrel in the Gallery

Marcello: Minstrel in the Gallery é a obra-prima do Jethro Tull para mim, encapsulando o som folk que predominaria na segunda metade da década de 70, o hard rock que dera as caras na guitarra de Martin Barre em Aqualung, o prog de Thick as a Brick e A Passion Play e a mitologia nórdica do recente Rökflote. O álbum traz a fantástica faixa-título (com o riff memorável de Barre e a batida quebrada de Barriemore Barlow), que começa com uma introdução acústica e ganha peso na sequência, as belíssimas “Cold Wind to Valhalla” (primeira vez que a banda abordaria a mitologia dos vikings) e “Black Satin Dancer” (linda balada com ótimas guitarras), a épica “Baker Street Muse” com seus quase 17 minutos divididos em quatro partes (e bastante variação entre elas, mantendo-se interessante do começo ao fim), as belas baladas acústicas “Grace” (uma vinheta de encerramento) e “One White Duck/O10 = Nothing at All” (o bizarro título da segunda parte é perfeitamente explicado na letra), e a delicada “Requiem” (provavelmente a mais fraca do disco, mas seria destaque em muitos outros que a banda lançou); tudo considerado, o disco mostra que Ian Anderson, Barre, John Evan, Jeffrey Hammond-Hammond e Barlow estavam no auge da forma. Pena que Hammond-Hammond saiu ao final da turnê de lançamento do disco, mas este disco sensacional funciona como o testamento dessa formação, e é obrigatório para os fãs do Tull e essencial quem gosta do rock dos anos 70.

André: Adoro este disco e escrevi sobre ele aqui. De lá para cá, parece que só melhorou com o tempo. Tanto seu lado A mais hard rocker quanto seu lado B mais folk. É uma riqueza instrumental que me impressiona até hoje.

Daniel: Minstrel in the Gallery é o meu álbum favorito do Jethro Tull após Thick as a Brick. Talvez, ao mesmo tempo, seja o mais pesado desde Aqualung. O destaque é a dupla Martin Barre e John Evan (e isto me lembra de quanto Barre é um guitarrista subestimado). É claro que o apuro musical e técnico é visto por todo disco, mas há (muito) espaço para o Hard Rock, com riffs matadores e solos inspirados. Ao mesmo tempo a pegada Folk e os momentos para melodias tocantes também existem (na linda “Requiem”, por exemplo). Belíssima lembrança.

Davi: Esse disco faz parte da fase clássica do Jethro Tull. Sendo assim, não tem muito o que criticar. Martin Barre entrega um ótimo trabalho de guitarra, que pode ser sentido nas 3 primeiras faixas, as ótimas “Minstrel In The Gallery”, “Cold Wind to Valhalla” e “Black Satin Dancer”. Martin rouba a cena apresentando ótimos riffs e um peso fora do comum (em se tratando de Jethro Tull, ao menos). As outras faixas do álbum, apostam mais no lado mais folk e um uso maior dos violões (sim, eles já apareciam nas faixas iniciais). Dessa segunda metade, meu momento favorito fica com a encantadora “Baker St Muse”. Durante a audição também vale prestar atenção no belo trabalho de flauta de Ian Anderson e nas orquestrações conduzidas por Dee Palmer.

Mairon: Minstrel in the Gallery estava na minha lista, e fico feliz de vê-lo aqui. Um disco muito relevante na carreira do Jethro Tull, já que leva o grupo do seu flerte com o progressivo para o relacionamento sério com o folk rock a partir de então (apesar de Too Old To Rock ‘n’ Roll, Too Young To Die ser um disco bem diversificado). As inspirações prog surgem logo de cara, na maravilhosa faixa-título, com um arranjo vocal fabuloso, uma performance assombrosa de Barriemore Barlow na bateria, e um trabalho incrível de guitarra por Martin Barre. Incrível como evoluiu como músico em apenas 6 anos. Seus riffs e solo na faixa-título estão certamente entre os melhores de sua carreira. O prog segue na sensacional “Black Satin Dancer”, com um ótimo arranjo de cordas, e na longa “Baker St. Muse”, ocupando quase todo o lado B com suas quatro partes que mesclam o folk e o prog singularmente, surgindo com piano, violão e cordas, explodindo nos solos trabalhados de flauta, guitarra e teclados, trazendo a linda participação das cordas, e encerrando as suítes do Tull definitivamente. Já o lado folk surge na espetacular “Cold Wind to Valhalla”, com participação de cordas, uma introdução aos violões, e modificando-se para uma faixa pesadíssima (mais uma bela performance de Barlow aqui), nas tímidas “Requiem” e “Grace”, e na interessante “One White Duck / 0¹° = Nothing At All”, duas faixas em uma, somente com Anderson ao violão e voz, como um grande menestrel dos campos escoceses. Discaço, talvez top 5 dos melhores do Tull, e que deveria ser mais reconhecido pelos fãs.

Marcelo: Se houvesse uma palavra para definir Minstrel in the Gallery, ela seria “teatral”. Lançado em setembro de 1975, o álbum é o último respiro da fase mais progressiva do Jethro Tull antes de Ian Anderson mergulhar em caminhos mais folks e introspectivos. Gravado no majestoso Château d’Hérouville (o mesmo de Goodbye Yellow Brick Road, de Elton John), o disco é um banquete de contrastes: riffs vigorosos e passagens acústicas delicadas, ironia e confissão, técnica e emoção. Anderson assume aqui o papel de um trovador moderno, um “menestrel na galeria” observando o mundo com sarcasmo e ternura. O resultado é uma obra densa, de lirismo quase literário, em que cada faixa revela novas camadas a cada audição. O virtuosismo de Martin Barre nas guitarras e a bateria de Barriemore Barlow estão entre os grandes momentos da banda. O tempo só fez bem ao disco: hoje, soa como um testamento de uma era em que o rock ainda podia dialogar com Shakespeare sem perder a visceralidade. Meus destaques: a faixa-título, explosiva, e “Baker St. Muse”, suíte progressiva com suas múltiplas seções que mesclam humor e melancolia. A gema escondida: “Requiem” — acústica e comovente, quase uma prece perdida entre gigantes.

Little Feat – The Last Record Album

Marcello: “A banda que seus ídolos idolatram” – assim foi promovida a primeira turnê do Little Feat na Inglaterra, em 1975. Não era exagero: Page, Plant e Bonham eram fãs dos americanos, e os Stones gostavam tanto deles que esperaram com uma limusine na pista do aeroporto quando a banda chegou em Londres. O sexteto de Lowell George e Paul Barrère (guitarras e vocais), Bill Payne (teclados e vocais), Richie Hayward (bateria e backing vocal), Kenny Gradney (baixo e backing vocal) e Sam Clayton (percussão e backing vocal) não se desvia muito de seu som clássico neste quinto disco, que traz as ótimas “All That You Dream”, “Mercenary Territory”, “Day or Night”, “Down the Borderline” e “Romance Dance”. São apenas 8 músicas (com quase todos participando das composições – apenas Clayton não recebeu nenhum crédito), pouco mais de 34 minutos, mas nem sequer um segundo de música pode ser considerado dispensável. O Little Feat é na maior parte das vezes classificado como Southern Rock, mas não espere o blues da Allman Bros., os voos guitarrísticos do Lynyrd Skynyrd e do Outlaws ou o peso do Blackfoot e do Molly Hatchett: o som do grupo traz uma dose saudável de funk, outra de jazz de New Orleans, um pouco de rock, outro de country e uma pitada de blues. Um gumbo ou uma jambalaya, se preferir: de todo modo, uma mistura de diferentes sabores e temperos que dá certo e que nenhum outro chef conseguiu repetir. O Little Feat continua na ativa e inclusive lançou dois ótimos discos em 2024 e 2025, com Payne, Clayton e Gradney acompanhados por outros músicos (Lowell George morreu em 1979, Richie Hayward em 2010 e Paul Barrère, em 2019).

André: Conheço pouquíssimo dessa banda e nada deste disco. E gostei bastante. Típico rock sulista que eu gosto, ao melhor estilo The Almann Brothers Band. Adorei principalmente a quarta música “Day or Night”. Ouviram com atenção este teclado e esta bateria? Original e muito marcante.

Daniel: Este quase entrou na minha lista (que já foi publicada) e fico feliz que o Marcello tenha se lembrado desta obra. Somente a presença de canções excelentes como “All That You Dream”, “Long Distance Love” e “Mercenary Territory” valem a audição do álbum. Trata-se de um Southern Rock de categoria, com influências de blues e country, tudo de maneira bastante orgânica.

Davi: Sempre que vejo algum texto falando sobre o Little Feat, vejo o autor se referindo à eles como uma banda de southern rock. Por isso, muitos podem esperar um som com forte influência de country e um forte trabalho de guitarra. Já aviso que nenhuma dessas características se destacam nesse trabalho deles. O som aqui é bem mais comercial buscando referências no funk, na soul music e até no jazz rock. O grupo conta com bons músicos e apresenta um trabalho vocal super bem resolvido, mas as composições não me cativaram. Não que tenha achado ruim, é um trabalho agradável de escutar, mas não foi um disco que me empolgou. A única faixa que achei realmente fora da curva foi “All That You Dream”. O restante, para mim, soa apenas ok.

Mairon: Confesso que não sou um grande conhecedor da obra do Little Feat. Em especial, ouvi somente três álbuns que lembre (Waiting for Columbus, Little Feat e Dixie Chicken (esse último excelente aliás), e conhecia uma que outra música de The Last Record Album. Sendo uma banda do Southern, a comparação com o Lynyrd Skynyrd é inegável, principalmente em “One Love Stand” e “Romance Dance”. Porém, a principal diferença vai na potência dos backing vocals masculinos (diferente dos femininos da banda de Ronnie Van Zant), e na capacidade de sair do Southern e experimentar outros estilos, como o quase reggae de “Mercenary Territory”. O som também é um pouco mais arrastado, sem soar com testosterona, e isso surge por exemplo na baladaça “Long Distance Love”, ou na tocante “Somebody’s Leavin'”, onde o piano e a voz carregada chamam a atenção. O Little Feat também ousou trazer sintetizadores em “All That You Dream”, e até swingar nas dançantes “Day Or Night” e “Down Below The Borderline”, faixas raras dentro do Southern em geral, principalmente por seu balanço puramente negro. Um disco interessante, que talvez tenha me aberto o caminho para conhecer melhor a banda.

Marcelo: O título é uma ironia — e, ao mesmo tempo, uma premonição. The Last Record Album, lançado em novembro de 1975, não é o último disco do Little Feat, mas soa como o fim de uma era. Lowell George, genial e imprevisível, já mostrava sinais de desgaste e conflitos internos com o resto da banda. Ainda assim, o que se ouve aqui é uma aula de groove, técnica e feeling. O Little Feat sempre foi uma banda à parte dentro do rock americano: sofisticada demais para o sul, despretensiosa demais para Los Angeles. E este álbum é exatamente essa mistura, transitando com naturalidade entre funk, blues, soul e aquele rock que parece ter nascido ao lado de uma estrada poeirenta. Eu sou suspeito para falar, pois adoro esse som tipicamente americano sem nunca ter colocado os pés na terra do Tio Sam. No selo do LP original, tem uma estrada com um tipo de árvore de um lado e outro tipo do outro lado, ensolarada e nos convidando a percorrê-la enquanto curtimos esse sonzaço. A capa também é de um lugar que vive num certo tipo de imaginários dos Estados Unidos. Ouvi-lo hoje é descobrir o quanto eles anteciparam a sonoridade “americana” que depois seria explorada por artistas como Bonnie Raitt e Jackson Browne. The Last Record Album é o som de uma banda no auge da precisão musical e no limiar da ruptura emocional. Discaço e que não destoa da linha proposta pela lista do Marcello, outro golaço. Meus destaques: “All That You Dream”, irresistível, e “Long Distance Love”, uma das canções mais belas e tristes já escritas por Lowell George. A gema escondida: “Mercenary Territory”, com seus arranjos intrincados e clima quase cinematográfico de um filme que encerra uma era dentro dos anos 70. Mais uma prova de quão mágico foi o ano de 1975, fico feliz de ter proposto essa viagem por álbuns marcantes desse ano, para além de nossa lista dos melhores de 1975.

Nazareth – Hair of the Dog

Marcello: Se não for o melhor disco do Nazareth, chega perto. O sexto disco dos escoceses traz a faixa-título, clássico absoluto, com sua introdução de bateria com cowbell e o riff de guitarra matador de Manny Charlton, bem como as ótimas “Miss Misery”, “Beggars Day” (com sua belíssima coda instrumental como faixa independente – “Rose in the Heather”), “Changin’ Times” (outro riff fantástico de Manny) e a linda balada “Guilty”, levada na voz (com direito a um coro ao final), guitarra (grande momento Charlton, que faz o slide chorar) e piano. “Whiskey Drinkin’ Woman” tem ótimas guitarras e a longa e hipnótica “Please Don’t Judas Me” é uma boa música que acaba ficando um pouco abaixo das demais neste disco. A edição norte-americana trazia a famosa cover de “Love Hurts”, maior sucesso do Nazareth, no lugar de “Guilty”; hoje em dia as edições em CD trazem as duas músicas. Lembro bem de meu irmão ouvindo o disco quando eu era criança – e aquela capa com o Cérbero me deixava meio apavorado. O desempenho do saudoso Dan McCafferty neste disco é provavelmente o melhor de toda a sua carreira, Manny era um guitarrista discreto, mas capaz de riffs fantásticos, o batera Darrell Sweet ganhou destaque com bases mais pesadas que o seu normal, e Pete Agnew, único membro sobrevivente dessa formação, harmoniza muito bem com McCafferty no vocal e se mostra seguro como sempre no baixo. O Nazareth é meio que uma banda de segundo escalão no cenário hard dos anos 70, mas este disco é muito bom e, sobretudo, foi um dos que me despertou para o rock.

André: Oh seu Charlton, oh seu Agnew, que falta vocês fazem tocando juntos. Sua guitarra e baixo nasceram para tocar um com o outro. Escutem “Railroad Boy” e vejam o quanto ambos os instrumentos se complementam. Incrivelmente, eu ainda ouvi pouco desse disco comparado a vários outros deles. Mas o que não faltam aqui são licks deliciosos de guitarra e um baixo pulsante durante todo o disco.

Daniel: Discaço! Fico na dúvida entre este e o Razamanaz como meu álbum preferido do Nazareth. Canções como “Hair of the Dog”, “Miss Misery”, “Beggar’s Day” (uma ótima versão para a canção da Crazy Horse) e “Guilty” trazem o melhor do Hard Rock, vigoroso, pesado e sem perder a melodia. Ainda temos “Please Don’t Judas Me”, com seu toque folk/country. E como o Dan McCafferty cantava! Imperdível.

Davi: Depois de ter contado com as mãos do lendário Roger Glover (baixista do Deep Purple) como produtor por 3 álbuns seguidos, a banda resolveu deixar o novo material nas mãos do guitarrista Manny Charlton. Engana-se quem acha que a qualidade caiu. Pelo contrário, o rapaz soube captar a sonoridade do grupo direitinho dando ênfase para o peso das guitarras e para os vocais impactantes de Dan McCafferty. Além da clássica faixa-título e da versão definitiva de “Love Hurts” (para quem não sabe, a música é um cover do Everly Brothers), o disco ainda trazia outros grandes momentos como a bluesy “Changing Times”, além de “Whiskey Drinkin´ Woman” onde Dan demonstrava sua versatilidade enquanto cantor, trabalhando com a voz mais limpa. Hair of The Dog acredito que seja o ápice do Nazareth e serve como porta de entrada para o trabalho dos escoceses.

Mairon: Nunca fui muito fã do Nazareth, acho que mais por preconceito pela balada “Love Hurts” do que por ouvir a obra inteira dos caras, o que também nunca o fiz. Dito isso, Hair of the Dog (assim como Razamanaz) eu conheço modestamente bem, e apesar de mega-sucessos, não consigo gostar a ponto de ter em minha coleção. Claro, tem boas faixas, como o riff pesado de “Miss Misery”, a longa e viajante “Please Don’t Judas Me”, e o brilhante slide de Manny Charlton (o dono do disco), ou a ótima “Changin’ Times”, com o vocal rasgado de Dan McCafferty e um belo riff para Jimmy Page aplaudir (influência nítida do Led aqui), e não à toa melhor do disco. Rockaços ácidos também surgem através de “Beggars Day”, e até uma lindinha instrumental, “Rose In The Heather, com um belo trabalho de guitarra por Charlton, e ótima participação dos teclados. Charlton também é o centro das atenções em “Whisky Drinkin’ Woman, uma faixa mais arrastada em comparação as demais. “A faixa-título aqui é um clássico, a citada “Love Hurts” (original dos Everly Brothers, e que saiu inicialmente só na versão estadunidense) se tornou o maior sucesso dos caras, mas falta algo. O disco é bom, bem trabalhado, merece todo o status que tem, e é isso. Sem mais.

Marcelo: Poucas bandas conseguiram traduzir tão bem o espírito do hard rock setentista quanto o Nazareth. Hair of the Dog, lançado em abril de 1975, é o álbum que consolidou o grupo escocês como força mundial. Amigo, esse álbum é o que tem “Love Hurts”. Do riff imortal da faixa-título — cuja letra foi censurada nos EUA por causa da expressão “son of a bitch” — até a lendária regravação de “Love Hurts”, escrita por Boudleaux Bryant e gravada pelos Everly Brothers (maravilhosa, é verdade, mas que tem a versão definitiva gravada aqui pelo Nazareth), tudo aqui é puro rock de estrada, suor e cerveja. O Nazareth tinha uma qualidade rara: soava sujo e refinado ao mesmo tempo. A voz rasgada de Dan McCafferty é puro instinto; as guitarras de Manny Charlton são o fino do rock pesado dos anos 70. Meio século depois, o disco ainda é combustível para qualquer amante do rock sem firulas. É curioso notar como, em meio à grandiosidade do progressivo e à delicadeza da folk music de 1975, o Nazareth entrega um álbum que é o oposto disso tudo — direto, pesado e cheio de vida. É o som de uma banda que continua merecendo mais audições do que tem. Meus destaques: “Hair of the Dog”, hino absoluto (quem me acompanha por aqui sabe que defendo que toda grande banda de rock tem seu hineo, e eis aqui o do Nazarteh), e “Love Hurts”, a balada eterna do rock and roll, sem mais. A gema escondida: “Changin’ Times” — talvez a faixa mais poderosa e injustamente esquecida do repertório do Nazareth, um petardo.

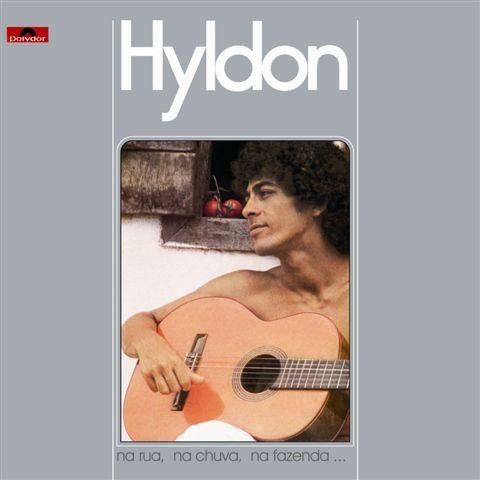

Hyldon – Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda …

Marcello: Não sou conhecedor de música brasileira, admito, e quando surgiu a ideia dessas listas, fiquei com um desafio na mão e fui ouvir discos de bandas e cantores que pelo menos tivesse algum conhecimento lançados no ano. No final das contas, fiquei entre este e o Solta o Pavão do Jorge Ben. Optei pelo Hyldon por conta de duas músicas que me lembrava bem: a faixa-título (uma daquelas músicas que todo mundo conhece e pouca gente sabe de quem é) e “Meu Patuá”, um samba-rock com influência de soul music que merecia ser recuperado do esquecimento. O álbum foi gravado com o luxuoso apoio do pessoal do Azymuth e, além das duas músicas acima mencionadas, ainda tem coisas muito interessantes como “Guitarras, Violinos e Instrumentos de Samba” (em que Hyldon troca o violão por uma guitarra elétrica e se sai muito bem na empreitada – minha terceira música favorita na lista), “Vamos Passear de Bicicleta”, “Na Sombra de uma Árvore”, “Acontecimento”, “Quando a Noite Vem” e “As Dores do Mundo”. Hyldon tem uma voz agradável e se sai bem na guitarra e no violão, as melodias são inteligentes e bem-feitas, e as letras, ainda que simples, são efetivas e te convidam a cantar junto. Além disso, o cara tinha personalidade: algumas músicas tinham sido gravadas em 1973, mas ficaram no meio do caminho porque a gravadora queria que o álbum de estreia fosse metade material original, metade covers (até uma versão de “Angie”, dos Rolling Stones, estava planejada). Infelizmente, o cantor nunca reprisou o sucesso desse seu primeiro disco, mas continua na ativa e inclusive lançou disco novo este ano (JID023, produzindo pelo norte-americano Adrian Younge).

André: “Na Rua, na chuva, na fazenda” pode ser a canção mais famosa dele, mas digo fácil que há várias outras (tanto neste disco quanto em outros trabalhos) que são melhores. “Quando a Noite Vem” e “Eleonora” são exemplos. Hyldon é outro artista brasileiro que venho escutando muito recentemente (coisa de 1 ano apenas), mas digo fácil que ele deveria estar no mesmo patamar dos outros dois cancioneiros nordestinos (Raul Seixas e Zé Ramalho) em termos de popularidade. Muito injustiçado (e pelo que pesquisei, mal tratado e boicotado pelas gravadoras).

Daniel: Em minha inesgotável ignorância sobre música brasileira, nunca havia nem ouvido falar deste artista e escutei apenas uma vez para escrever estas malfadadas linhas. Dito isto, reconheci a faixa-título, mas a versão que conhecia era em uma voz feminina (Kid Abelha?). O mesmo aconteceu com “As Dores do Mundo”, mas também já a havia ouvido em uma outra versão (gostei bem mais desta original, diga-se). Também curti “Guitarras, Violinos e Instrumentos de Samba”. Enfim, é um disco legal de se ouvir.

Davi: Clássico da cena soul/funk brasileira. Hyldon já era um nome conhecido das gravadoras, já tinha gravado com alguns artistas, mas nunca havia lançado um álbum dele até então. Em entrevista ao Charles Gavin, o músico comentou que sempre que mostrava uma composição sua para algum artista, ouvia do mesmo que tinha um jeito seu de cantar e que deveria lançar um LP. Hyldon não era um cara de uma grande extensão vocal, como era Tim Maia, por exemplo, mas tinha balanço e sabia trabalhar bem dentro de seus limites. Pode ser que seus dias de músico de estúdio tenham ajudado. Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda tem um ótimo instrumental, onde vale destacar as linhas de baixo de Alex Malheiros. Dentre as composições, além dos 2 clássicos incontestáveis – “As Dores do Mundo” e “Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda” – temos outros momentos de excelência como “Na Sombra de Uma Árvore”, além de “Quando a Noite Vai e Vem”, cuja a orquestração no início da música, por alguma razão, me remeteu aos dias de ouro do Taiguara. Disco essencial para os amantes de música brasileira.

Mairon: Hyldon pode ser um desconhecido em termos de nome para a maior parte dos meus colegas, mas com certeza ele será reconhecido através da canção título, que fez sucesso com Tim Maia e Kid Abelha, certamente seu maior sucesso. O cara é genial, com um jeito muito particular de cantar (alguns diriam “língua presa”) que destaca certas palavras, e capaz de criar faixas belíssimas e com misturas inéditas, como o samba e a música clássica em “Guitarras, Violinos e Instrumentos de Samba”, contando com um ótimo grupo nos vocais de apoio. Estranha no ninho, “Quando A Noite Vem” é uma faixa complexa, com uma ótima orquestração, arranjos vocais, e o andamento agitado da Azymuth, que é o coração do disco. Hyldon estreia mandando ver em faixas suaves e gostosas de se ouvir em um domingo, para relaxar, vide “Acontecimento”, “Meu Patuá” e “Sábado E Domingo”. Mas é quando ele empunha o violão que as músicas se tornam mágicas, vide “Balanço Do Violão”, “Na Sombra de Uma Árvore”, “Vida Engraçada”, criando aquela vibe positivista que marcam as canções do artista, exaltando o amor e a vontade de ficar com a pessoa amada. Como não cantarolar os “la-la-la-la-la” de “Eleonora”, ou “Vamos passear” após ouvir a sensacional “Vamos Passear De Bicicleta?”, destacando em ambas a importante participação de José Roberto Bertrami nos teclados, que também brilha, junto da orquestra, na suave e linda “As Dores Do Mundo”, canção que ficou nacionalmente marcada na voz de Rogério Flausino, do Jota Quest em 1996, mas que sua origem está lá, vinte anos antes, em 1975. Esta, assim como “Na Rua, Na Chuva e Na Fazenda”, ganharam outras versões, mas foi Hyldon quem teve a capacidade de ser mais hippie de Tim Maia, trazendo o amor de um relacionamento não só com dores, mas também com esperanças. E claro, viva a Azymuth por ter feito mais um disco sensacional.

Marcelo: O melhor álbum da lista, disparado — amigo, esse disco tem a faixa que dá nome ao álbum, não precisa de mais nada para ser um dos melhores não só de 1975 como de nossa MPB ou seja lá o que essa sigla signifique. Aliás, a minha maior bronca com a lista oficial aqui da casa do ano de 1975 é a ausência desse clássico de nosso cancioneiro, só músicas lindas nesse álbum. Creio até que quando Hyldon lançou Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda… em 1975, talvez não imaginasse que estaria criando um dos pilares da soul music brasileira. O disco é mais do que um clássico: é uma declaração de amor à simplicidade e à emoção. Tudo nele é sincero, orgânico e leve — o tipo de música que não envelhece porque nunca foi feita para impressionar, mas para tocar o coração, simples assim. Fazer o complicado e o complexo é fácil, vá criar algo simples e de qualidade… Beatles que o digam. Gravado com a ajuda de músicos como Cassiano e Tim Maia, o álbum soa até hoje como um retrato da ternura urbana dos anos 70. Hyldon mistura violões, metais, grooves e poesia cotidiana com uma naturalidade que poucos alcançaram. E se “Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda” se tornou um dos maiores hinos de nossa música popular, o resto do disco prova que ele nunca precisou de outro sucesso para se justificar. Ouvi-lo hoje é reencontrar um Brasil que acreditava no amor e na beleza das pequenas coisas, mesmo em meio aos piores anos da Ditadura — e perceber que esse espírito ainda vive em cada acorde. Meus destaques: “Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda”, “Na Sombra de uma Árvore”, “Vamos Passear de Bicicleta” e “As Dores do Mundo”, verdadeiras meditações sobre a vida. A gema escondida: “Meu Patuá”, faixa que tem um pouco de Raul Seixas, de Wilson Simonal, de Jorge Ben, de Di Melo, de Tim Maia e de Cassiano, em uma levada que, de todos esses, somente Hyldon deu conta de fazer.

![Minhas 10 favoritas – Canções de Natal no Rock (e Arredores) [Volume I]](https://d2q9lgeqx691v0.cloudfront.net/content/2025/12/papai-noel.jpg)

Mais uma vez, um trabalho primoroso dos consultores da casa, estão todos de parabéns pelas análises!

Acho que, de todas as listas dessa série, a do Marcello e a minha são as mais agradáveis de se ouvir quando se reúnem todos os discos em uma playlist, como fiz no Spotify…

E saber que cogitou o “Solta o Pavão”, clássico maravilhoso do Jorge Ben, me deixou feliz, pois é um disco que resenharei em breve aqui para o nosso site.

Obrigado pelo comentário, Marcelo! Como não costumo organizar playlists, não imaginava que o fluxo dos discos escolhidos ficasse bom.

Como mencionei, não conheço muito de música brasileira, mas Jorge Ben está entre os músicos brazucas que ouvi vários discos. “Solta o Pavão” tem aquela mistura de samba, rock, funk e soul que o Jorge Ben faz com ninguém, ainda mais com o toque das letras que parecem sempre estar sobrando na melodia, mas funcionam. No final das contas optei pelo Hyldon por ser menos conhecido e porque, como mencionei, tem duas obras-primas no álbum, ao passo que o do Jorge, mesmo sendo bom, não rendeu nenhum clássico no (vasto) repertório dele.

Foi ótima a sua escolha do Hyldon!

E sugiro que se torne adepto das playlists, elas sempre nos reservam surpresas – costumo dizer que as playlists, hoje, são as fitas cassetes dos anos 70 a 90…

Finalmente alguém citou o cinquentão Captain Fantastic & the Brown Dirt Cowboy, o tal “melhor disco” de Elton John segundo o próprio artista e também uma grande parte de seus admiradores e críticos especializados. Esta, realmente, é uma obra-prima do lendário Rocket Man e de seu parceiro/letrista Bernie Taupin, desde a capa bizarra passando as histórias que as letras de suas 10 canções contam, até porque trata-se de um trabalho conceitual, de como um conheceu outro e de como lutaram ambos em busca do sucesso na indústria musical, o que veio enfim a acontecer. E por mais que eu goste do álbum Goodbye Yellow Brick Road (1973) com seus acertos em sua maioria e alguns pouquinhos erros em seu tracklist, acredito eu que o Captain Fantastic não possui sequer nenhum ponto baixo, deslize ou erro no decorrer de suas faixas, do começo ao fim. Talvez essa seja a razão deste disco de Sir Elton John ser hoje visto por muitos como o melhor trabalho de toda a sua discografia, e não discordo de tal opinião.

Reforço aqui o que eu falei em um post anterior sobre a obra: musicalmente é um disco que encapsula todas as características que fizeram do veterano astro pop britânico o que é hoje: canções pop com melodias simples e pegajosas (“Writing” e “Tell Me When the Whistle Blows” – esta com uma pegada ao estilo de Stevie Wonder), flertes certeiros com o country/folk (a canção-título, logo na abertura), faixas que trazem aquela empolgante pegada roqueira que faz os ouvintes baterem suas cabeças (“Bitter Fingers” e “Gotta Get a Meal Ticket”) e, claro, aquelas baladas românticas que o músico sempre fez com perfeição (“We All Fall in Love Sometimes + Curtains” e o hit monumental “Someone Saved My Life Tonight”). Completam o álbum uma canção de atmosfera meio circense chamada “Better Off Dead” e um flerte descarado com o R&B ao estilo de Marvin Gaye em “Tower of Babel”. Enfim, Captain Fantastic & the Brown Dirt Cowboy é mais do que um clássico de Elton John: é uma viagem pelas histórias e recordações que marcaram a trajetória de um dos ícones pop mais bem-sucedidos de todos os tempos.

Obrigado Zapelini pela inclusão desta magnífica masterpiece em sua lista, e que Richard Clayderman seja louvado… Amém!

CORRIGINDO: “…desde a capa bizarra passando PELAS histórias que as letras de suas 10 canções contam…”

Obrigado, Igor, pelo comentário e pela análise (mais detalhada que a minha) do ótimo “Captain Fantastic…”. Gosto de vários discos de Elton, mas este (junto com “Tumbleweed Connection”, “Madman Across the Water” e “Goodbye Yellow Brick Road”) sempre esteve no topo (ou perto do topo) da lista, seja pelas belas melodias e letras inteligentes, seja pela ótima produção. A edição deluxe com o CD ao vivo é imperdível!!

Grande, amigo Marcello… Os álbuns de Elton John de 1970 á 1975 são realmente excepcionais, com exceção do Madman Across the Water (1971), que eu considero um disco muito fraco, denso e sombrio em comparação aos dois anteriores e os sucessores até chegar no Captain Fantastic – tem também o Caribou (1974), que é meio que intolerável. Desses álbuns é fácil fazer um top 5 ou top 6 dos melhores discos do artista, eu já tenho o meu… Veja abaixo:

1) Goodbye Yellow Brick Road (1973)

2) Captain Fantastic & the Brown Dirt Cowboy (1975)

3) Honky Château (1972)

4) Don’t Shoot Me, I’m Only the Piano Player (1972)

5) Caribou (1974).

Menção honrosa: o segundo disco homônimo e Tumbleweed Connection (ambos de 1970).

Enfim, valeu amigo Marcello pela reposta!

Muito legal seu top 5, Igor… A gente discorda em relação ao “Madman…”, e no caso do “Caribou”, eu acho que tem um pouco de filler, músicas menores na carreira do sir Elton – mas quando ele é bom, sai de baixo (“The Bitch is Back”, a lindíssima “Ticking” e a monumental “Don’t Let the Sun Goes Down on Me”). E, de fato, o “Elton John” de 1970 é excelente, e eu esqueci de mencionar na minha lista. Valeu pelo comentário, amigo!!

Eu é que agradeço a oportunidade, amigo Marcello… Sem dúvida o Elton John fez grandes discos na década de 1970, e o que eu disse sobre o Madman Across the Water é apenas a minha opinião pessoal, porque eu ouvi este álbum dias atrás e não gostei muito… Por isso é que eu achei um disco fraco, que não repercutiu muito e feito sob pressão da gravadora na época (segundo o próprio Elton em uma de suas entrevistas). Enfim, valeu pela resposta!